(1)コンピテンシーとは「成果を生み出すことにつながる能力」

ところで、1990年代後半に、アメリカから「コンピテンシー」というものが入ってきました。日本でもいろいろ研究され、2000年ごろからしばらくの間ブームとなり、大企業を中心に多くの企業で導入されましたが、今は下降線というか、あまり大きな話題にはならなくなりました。このコンピテンシーは、今までの日本企業の能力評価から見ると、どのような位置付けになるのでしょうか。

もともと、日本企業は能力評価をしてきました。しかし、運用がどうも曖昧なことから年功主義的人事運営のはびこる温床になっているのではないかという批判が産業界から沸き起こったため、能力評価の現状への反省を込めて、コンピテンシーが日本企業で導入されたのでした。

コンピテンシーを素直に日本語に直すと、「能力」という言葉を当てはめればよいでしょう。少し思いを込めて定義付けると、「成果を生み出すことにつながる能力」ということになります。

特徴的なのは、人事評価要素の引き出し方です。社員の中で、成功しているグループとあまり成功していない普通のグループとを比較し、成功しているグループの人材に特徴的に備わっている行動特性、裏を返せば、(あまり成功していない)普通の人には備わっていない行動特性を調べ上げ、その行動特性を人事評価要素として定義付けて評価しようというものです。こういうやり方を見ると、なんとなく科学的な印象を受けますし、これは大変よいのではないかということになって、日本でも

ブームになりました。

ですが、冷静に考えると、日本では能力評価の歴史がアメリカに比べて圧倒的に長いものがあります。それゆえ、もう少し今までの能力評価の取り組みを分析し、理論的に整理していたら、コンピテンシーは単なるブーム以上のものになったはずです。

(2)コンピテンシーとは能力評価に代わるもの?

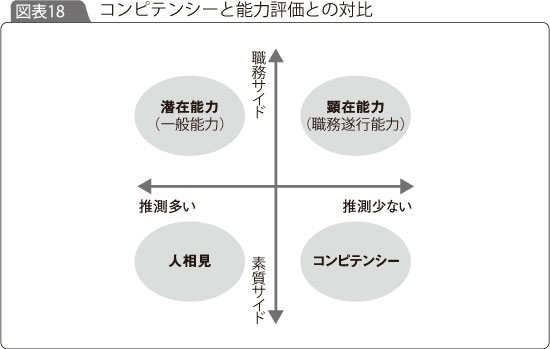

図表18は、コンピテンシーと日本企業の実務で考えられていた能力評価との対比をしています。タテ軸は、具体的な職務に近いものか、素質に近いものかであり、ヨコ軸は、能力を評価するに当たっての推測性が多いのか少ないのかというもので、こうして二つの軸で考えてみれば分かりやすくなります。

日本企業では、職務遂行能力で昇格基準を定義付ける職能資格制度が普及しましたが、旧日経連が古くから主張しているこの職務遂行能力というのは、具体的な仕事名称が付いた能力表現と言えます。例えば、「エリア販売促進企画書の立案ができる」「課の予算管理表を企画できる」「標準受注品の見積もり積算ができる」といったものです。評価についても、その仕事ができているかどうかを確認すればいいわけですから、

評価の仕方は明確であり、いわゆる「顕在能力」を見ているといってよいでしょう。したがって、図表18では、右上の「職務サイド」で「推測が少ない」象限が職務遂行能力ということになります。

ほかにも、企画力や計画力といった抽象度の高い一般能力の形での能力評価も、日本企業では多く行われました。この場合は、「職務サイド」にあるとも言えますが、職務遂行能力と比べれば抽象度が高くなります。抽象度が高くなればなるほど、評価者の推測余地が大きくなります。したがって、これは潜在能力評価というグループになり、先の図表では、左上の象限に位置します。

左下の「人相見」については例として挙げたまでで、日本企業で人事評価に入れているところはないために軽く流していただきたいのですが、成果を生み出すことにつながる能力であるコンピテンシーについては、実は右下になるのではないかと思っています。

成功者の行動特性という形でコンピテンシー基準を示しますので、評価に当たっての推測余地は少ないグループになるでしょう。しかし、職務遂行能力ほどに具体的な能力項目を設けているのではなく、「成果重視志向」とか「影響力」「チームワーク」「起業家精神」等々といった、どの企業でも評価要素となりそうな抽象度の高いものを採用しています。しかも、成功者の行動特性の基準で評価をするとなると、成功する可能性のある人を見付け出そうという志向が強く働くため、推測の少ないやり方で素質を判定しようというこのグループになっていくのではないでしょうか。

コンピテンシーは、本家のアメリカでは、どちらかというと採用や管理者選抜、管理者育成につなげるツールとして活用される傾向が強いようですが、このことは、図表18においてなぜ右下の位置付けにあるのかを示しているとも言えるでしょう。しかし、日本では、コンピテンシーは能力評価の代わりとして導入される傾向が強く、導入目的が少しすり替わっているような感じがします。そのあたりも頭に入れて、コンピテンシー導入について検討する必要があります。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/