人事評価要素(評価表の項目)が明確に定められると、評価要素別にどういう基準で評価していくかを決めることになります。

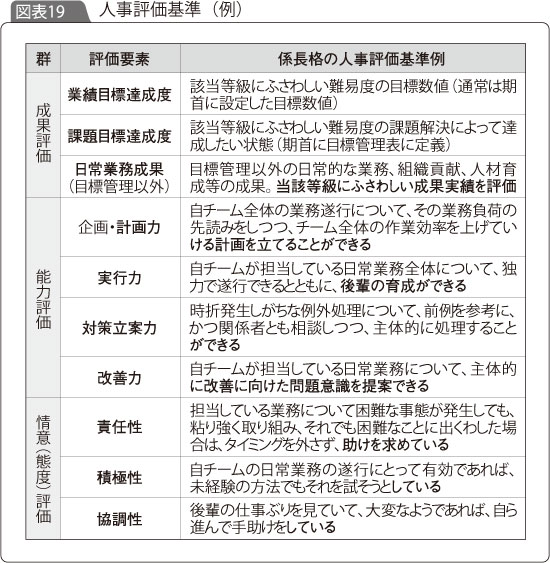

図表19に、人事評価基準の例を載せています。この場合は、成果評

価要素群の中に、「業績目標達成度」と「課題目標達成度」という評価要素を設定し、目標管理表と連動させた目標達成度評価をしようとしています。また、それに加えて、目標管理以外の「日常業務成果」を入れて、成果評価が目標管理に片寄らないようにしています。同様に、能力評価要素群の中では、「企画・計画力」「実行力」「対策立案力」「改善力」を、情意(態度)評価要素群の中では「責任性」「積極性」「協調性」という人事評価要素を設定しています。

この例は、係長格(係長クラス)の基準を示したものですが、このような人事評価基準が階層別につくられ、人事評価表に反映されるのが一般的なスタイルです。

①成果評価要素群

成果評価要素群に関する「業績目標達成度」「課題目標達成度」という評価要素については、目標管理表などで期首に設定される目標が人事評価基準になります。ですから、期首に本人の等級(図表19の場合は係長格)の能力レベルに合致する目標を設定して、それを人事評価基準にも活用しようということです。

「日常業務成果」の評価基準については、目標管理のように期首に設定するタイプのものではなく、あらかじめ文章の形で表現されているケースも少ないようです。別の等級基準書にその等級の要求水準が記述されていることから、これを援用して評価することがほとんどです。それ以外の項目は、能力評価要素群にしろ、情意(態度)評価要素群にしろ、あらかじめ文章の形で評価基準として明示されるのが、一般的な姿です。

②能力評価要素群

能力評価要素群の「企画・計画力」のところには、「自チーム全体の業務遂行について、その業務負荷の先読みをしつつ、チーム全体の作業効率を上げていける計画を立てることができる」という基準例が入っています。

係長格は職場のリーダーですから、できるだけ先読みをして作業効率を上げていってほしいわけであり、そういう気持ちが基準の形で素直に入っているということです。

③情意(態度)評価要素群

また、情意(態度)評価要素群の「責任性」のところでは、「担当している業務について困難な事態が発生しても、粘り強く取り組み、それでも困難なことに出くわした場合は、タイミングを外さず、助けを求めている」という評価基準例が書かれています。職場のリーダー的な役割を期待されている係長格には、やはり少々困難なことでも頑張ってほしい反面、まだ実力を付ける過程であり、依然として職場では課長が全体を仕切っていることから、いくら頑張っても事態の解消が困難な場合には、タイミングを外さず課長の指導を受けてほしいわけです。このように、係長格に対して当然要求したくなるものを文章として示したものが、評価基準なのです。

図表19に掲げたその他の基準も、要するに、どういう階層にどういうことを要求したいかを素直に表現したものと言えます。

ここで「階層」という言葉を使いましたが、人事管理では、「資格」や「等級」という言葉で階層のことを表現するのが普通です。「グレード」という言葉を使うこともありますので、あわせて記憶にとどめておいてください。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/