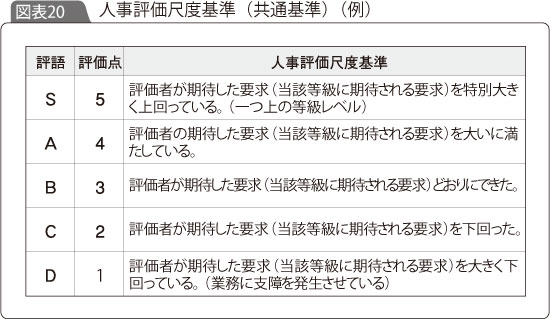

尺度とは「ものさし」のことですが、人事評価では、「S」「A」「B」「C」「D」といった「評語」の決定や、「5」「4」「3」「2」「1」と

いった「評価点」の決定を行う際の「ものさし」を「人事評価尺度基準」と言います。

図表19のような人事評価基準だけでは、その基準を満たしているかどうかのみで、どのくらい満たしているかまでは分かりません。そこで、この濃淡の部分を評価の格差に活用していくために評語や評価点を使うわけですが、その判定を人事評価尺度基準を手掛かりに行っていきます。

この人事評価尺度基準には、全等級に押しなべて使う「共通基準」と個別の評価要素ごとに使う「個別設定基準」の2種類あります。

①共通基準

このうちの「共通基準」が図表20に示したもので、評語(評価点)が5段階(5段階評価といいます)の場合の人事評価尺度基準です。この5段階評価を採用している企業が大変多いわけですが、それ以外にも、3段階評価や7段階評価というものが比較的多く使われており、この三つで8割の企業をカバーしているのではないでしょうか。

まず、図表20の「B」を見てください。「評価者が期待した要求(当該等級に期待される要求)どおりにできた」のであれば、「B」(3点)ということになり、これは、図表19の人事評価基準に書かれている評価基準どおりであることを示しています。つまり、図表19の評価基準どおりであれば「B」(3点)、その評価基準に対して「評価者の期待した要求(当該等級に期待される要求)を大いに満たしている」のであれば「A」(4点)ということになります。

同様に、「評価者が期待した要求(当該等級に期待される要求)を下回った」ならば、「C」(2点)となります。「S」(5点)が付く場合は、要求を「特別大きく上回っている」ということですが、要するに「一つ上の等級レベル」の「B」水準を上回っていることが必要であることを示しています。なお、「D」(1点)にいう「大きく下回っている」とは、「業務に支障を発生させている」ような場合に付けるものということになります。

全社のあらゆる職種のあらゆる等級の具体的な評価尺度基準を設定すると膨大な数が必要になりますから、その煩雑さを避ける意味で、(非常に抽象度が高い基準とはいえ)たいていの企業で図表20の「共通基準」が使われています。

人事評価をやり始めた初任課長の中には、このような抽象的な基準で公正な評価が本当にできるのかと悩む人がいます。しかし、手順を追って考えれば評語(評価点)決定の助けになりますし、担当する部署の諸事情を考えながら管理者としてのマネジメントの機微を反映させるには、この程度の抽象的な基準のほうが助かるという面があることも、もっと経験を積めば分かるようになるでしょう。

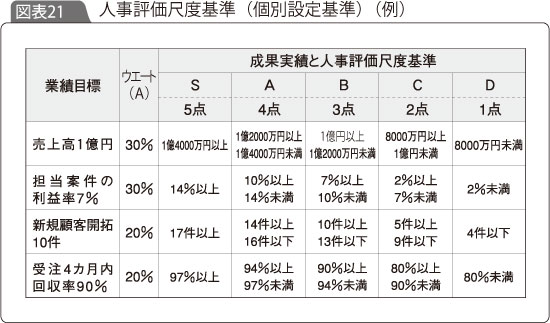

②個別設定基準

図表21に、個別設定基準の例を掲載しています。これは、目標管理のプロセスで設定される目標の達成度を評価する際に用いられるタイプのものであり、能力評価や情意(態度)評価でもつくることは可能です。現にコンピテンシー辞書と言われるものは、このタイプの人事評価尺度基準の一つですが、それでも、まだ抽象的であるともいえます。

この表の場合、ある人が売上高1億円を上げるという業績数値の目標を設定したときに、売上高実績が「1億円以上1億2000万円未満」の範囲であれば「B」(3点)を、「1億2000万円以上1億4000万円未満」であれば「A」(4点)を付けるということを示しています。同様に、その他の評価要素(この表の場合、四つの業績目標のこと)についても数値の範囲を示して、評語・評価点を決めることができるように人事評価尺度基準を設定しています。

このやり方は、一人ひとりについて個々の評価要素ごとに基準を設定していくことを意味しますので、もしこれがすべての評価要素で設定できれば、評価期間が終了して人事評価をする段になっても、実際には評

価の必要性がなくなります。特に成果評価の場合は、環境要因など無視して、純粋に成果のレベル(この場合は目標達成度)で評価するのが原則ですので、まさに評価をする必要がなくなります。

しかし、実際には、このような「個別設定基準」をすべてにわたって設定することは、実務的ではありません。目標管理に関する成果評価の部分については「個別設定基準」を設定することは可能なものの、あまりにも設定する基準の数が多過ぎると、実務的にはなかなか困難であるというのが実情です。

ただし、このような基準を設定して評価するという考え方は大切ですので、人事評価者研修(人事評価者訓練)では、ここで示した「個別設定基準」をつくる実習を入れて、評価尺度基準についての理解を促進するトレーニングをすることがよくあります。

この「個別設定基準」の考え方を習得できれば、人事評価結果のフィードバックをする際に、本人に評価理由を説明することがうまくできるようになります。もちろん、期首の目標設定時点で「個別設定基準」を設けて、本人に示すことができれば完璧ですが、この「個別設定基準」がなくても、人事評価結果をフィードバックする時点で事後的に評価理由を考える場合に、この図表21の考え方が分かっていれば、きちんとした評価理由の説明ができるようになります。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/