「加点主義評価」や「減点主義評価」という言葉を聞いたことがあると思います。

加点主義には、よいところを見付けてそこに焦点を当てて評価をするイメージがあり、減点主義には、その逆で、悪いところに目を付けて評価するイメージがあります。当然、加点主義評価のほうがイメージがよいので、「わが社は加点主義評価を導入している」と言うと、どことなくチャレンジブルで、前向きな体質を持っている会社ではないかという印象になります。

普通の人であれば、半年にしろ1年にしろ、一定の評価期間を経たときには、いいことにも、うまくいかないことにも遭遇しているはずです。したがって、人事評価の原則からすると、正しく評価するには、この「いいこと」も「うまくいかないこと」もきちんと評価をすべきでしょう。

しかし、人は「いいこと」をほめられればやる気が増し、「うまくいかないこと」を非難されると反発心も沸き、やる気もなえてきます。こういうことを人事評価の仕組みの中でどのように対処したらよいのかが、加点主義評価というものの考え方です。

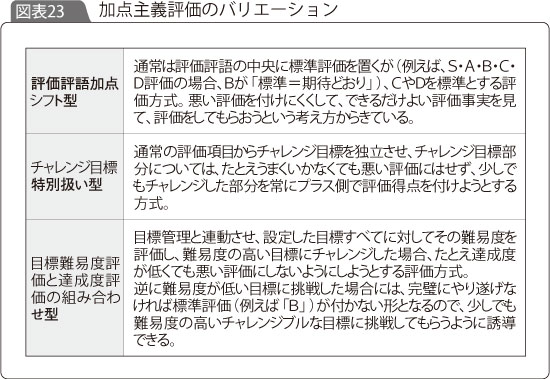

図表23に書き出したように、加点主義評価を仕組みとして組み込むとすると、次の三つの方式が考えられます。

①評価評語加点シフト型

これは、大変単純と言えば単純です。通常は5段階評価の「B」である「標準=期待どおり」を「D」にしたらどうなるかということです。そうなると、「期待よりも下回った」場合には付ける評語がありません。

無理して付ければ、「D」を付けることになります。そして、少しでもいいと「C」、もうちょっといいと「B」、かなりいいと「A」、相当いいと「S」という形になりますが、評価要素別に見ると多くの人には何かしらよいところがあることから、自然と「標準=期待どおり」を超える評価になる評価要素も多く出てきます。以上のとおり、このやり方ですと、悪い点があっても評語に反映されない形ですので、よいところだけが評価にプラス側に反映するという加点評価になります。

しかし、それでは悪い評価が全くできないために問題なので、「標準=期待どおり」を「D」ではなく「C」に持っていこうという考え方が出てきます。これに対して減点評価とは、「標準=期待どおり」を「S」や「A」に持っていくものです。

②チャレンジ目標特別扱い型

通常の評価は、本人のよいところも悪いところも原則どおり評価するのですが、「チャレンジ目標」に関する評価要素では、特別によいところだけ(プラスだけ)を評価します。期首にチャレンジ目標として登録したものは、できなくても悪い評価にはしないと最初から宣言しているわけです。したがって、チャレンジ目標の推進度・成果創出度に合わせて評価得点を加算してあげて、全体の評価点を押し上げようという仕組みです。チャレンジ目標は全くやらなくても、あるいは大失敗をしても、評価点に減点の仕組みがありません。

「チャレンジ目標」に絞っての話とはいえ、こういうやり方をすれば、たしかに加点主義的な雰囲気がしてきます。それに、その他の評価要素では減点もあるわけですから、事実に基づいて、よいところも悪いところも評価に反映させろという人事評価の原則に反することは、最小限に抑えられます。

③目標難易度評価と達成度評価の組み合わせ型

このタイプは、できるだけ難易度の高い目標に挑戦させようという考え方で仕組まれた人事評価のタイプです。本人の等級に期待されるものより難易度が低い目標を担当してきちんと達成するよりも、難易度が高い目標を担当して「いま一つ」未達成であるほうが評価が高いというように仕組むタイプです。このことによって、難易度の高い目標にチャレンジしたほうが、評価得点上、有利だということになります。これも、加点評価的なイメージを社員に印象付けることができす。

こういう形に持ってくれば、加点評価というなんとなくイメージ的であった言葉が仕組みに落ちることになります。ただし、加点評価により、悪い評価がしにくい空気になっていけばいくほど、リアルかつ信賞必罰的な評価ではなくなるのも事実だということは、記憶にとどめておいてください。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/