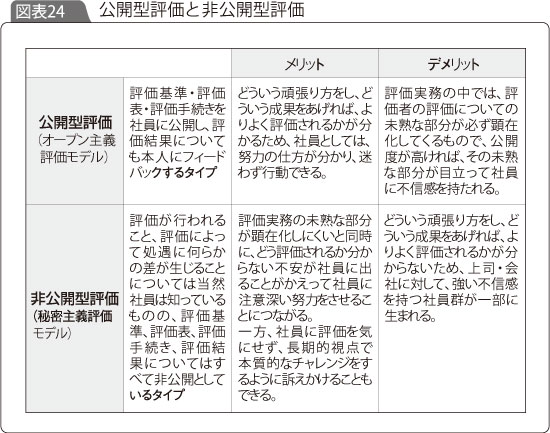

人事評価の運用については、「公開型」と「非公開型」の2種類があります。

公開型評価というのは、一般には「オープン主義評価」とも言われているもので、評価基準、評価表、評価手続きを社員に公開し、評価結果についても本人にフィードバックをするものです。非公開型というのは、いわゆる「秘密主義評価」と言われるもので、評価基準、評価表、評価手続き、評価結果ともに社員には見せないタイプのものです。

①公開型評価(オープン主義評価モデル)

人事評価は公開型で行うのが当然だという考え方は、このところの流行です。私が公開型を流行といい、公開型・非公開型を正誤の問題ととらえないのは、両方にメリットとデメリットがあり、いずれも人事評価の深い考え方に裏打ちされていると考えているからです。

とはいえ、最近の成果主義の流れの中では、公開型が主流ですし、期首に立てた目標の達成度を評価することになると、評価そのものが最初からオープンに進んでいるのと同じことになります。しかも、評価結果により大きな処遇格差を付けることでインセンティブ感を出そうということですから、どういう理由で評価がよくなり、どういう処遇上のメリットにつながったかが見えるほうが分かりやすくなります。同様に、どういう理由で評価が悪くなり、どういう処遇上のデメリットにつながったのかも被評価者本人から見えたほうが、今後の努力方向について議論しやすくなることは間違いありません。

②非公開型評価(秘密主義評価モデル)

それでは、非公開型はどのように考えればよいのでしょうか。先ほども非公開型を秘密主義評価というように否定的なイメージの言葉を使いましたが、歴史的に見れば、この秘密主義評価というのは、もともと評価格差をあまり付けない年功主義時代の人事評価の運営の仕方です。よい評価の結果、処遇がよくなるというよりも、年々勤続が伸びるとともに徐々に処遇がよくなるというのが年功主義ですから、評価を意識させる必要があまりありません。

非公開型は、どういう評価基準があるので、どういう頑張り方をするとどういう評価結果となり、処遇上のメリットにどう影響するのかという事の全体を、社員には明示しません。それはある意味では、処遇格差に大きな影響を及ぼさないからです。もし、評価が処遇格差に大きな影響を及ぼさないのに殊更に評価結果を本人にフィードバックしたら、こんなに頑張ってよい評価をとったのに全く処遇には関係ないということが明確になり、それは必ずマイナスのインセンティブになるはずです。したがって、評価結果で処遇上の格差をあまり付けないようなスタイルの人事制度を持っているならば、評価結果をフィードバックする必要はあまりないということになります。

③メリット・デメリットを考えた運用を

しかし、評価結果をフィードバックしないのであれば、せっかく人事評価の結果により本人の悪いところが分かり、今後の努力方向を変えてほしいという気持ちになっても、指導できないではないかと心配する人がいます。ただ、これについては育成面接をしっかりやればよいのであって、何も人事評価結果のフィードバックとつなげて育成面接をする必要はないと言うこともできます。

公開型のメリットについては、図表24にも示していますし、殊更に解説する必要もないのですが、すべてをオープンに話し合うことは、職場の実情・本人の業績や能力、頑張りについての共通認識を、言語を通じてつくり合うことになります。大変な労力が掛かりますが、このことが成し遂げられれば、社員の仕事に対する問題意識は大変高いものになります。しかし、これらの共通認識をつくる努力が中途半端である場合、間違いなく不平不満が出てきます。言葉での説明には、必ず言葉での反論があります。そういう意味では、中途半端に公開型の評価をやると、社員の不満を増幅させる可能性が大きくなるでしょう。

したがって、これらの共通認識をつくる努力が評価者にできるか、それだけの能力と意欲が評価者にあるかという面も、公開型評価運営を行うかどうかの重要な判断尺度になると、気にとめておいてください。

公開型にしろ、非公開型にしろ、図表24にまとめたメリット・デメリットを参考にしっかりとした考え方を持ち、それなりの体制をつくって取り組んでください。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/