人事評価は人が行いますから、どうしても寛大化傾向や中心化傾向、厳格化傾向に陥ることから逃れられません。もちろん、評価者研修をやるなどの努力を継続的に行えば、ある程度解消してきますし、評価スキルが非常に高くなっていく人も出てきます。しかし、評価者という階層全体を見ると、この人事評価の甘辛という問題は避けては通れません。

甘辛調整というのは、評価事実と評価基準を照らし合わせたときに人事評価結果に間違いがあると判断せざるを得ない場合に行う人事評価の修正とは少し性格が違います。評価結果と突き合わせて何かおかしい、間違っているという確信がある場合は、この人事評価の修正をすることになります。

ところが、人事評価の実務では、そのように明確に間違っていると判定できないケースが非常に多く出てきます。どうもこの評価者は、甘めの評価(寛大化傾向)をしているのではないか、あるいは、どうも厳し過ぎる評価(厳格化傾向)をしているのではないかと考えたくなる場合、一人ひとりの評価結果の修正で対応できるのであれば、それでいいわけです。しかしながら、データ上でそういう甘辛を示す評価の分布になっていても、評価結果の当否が被評価者本人の評価事実から必ずしも説明できないときには、寛大化傾向や厳格化傾向などが起こっているとみなして、データ的に調整が行われる必要が出てきます。

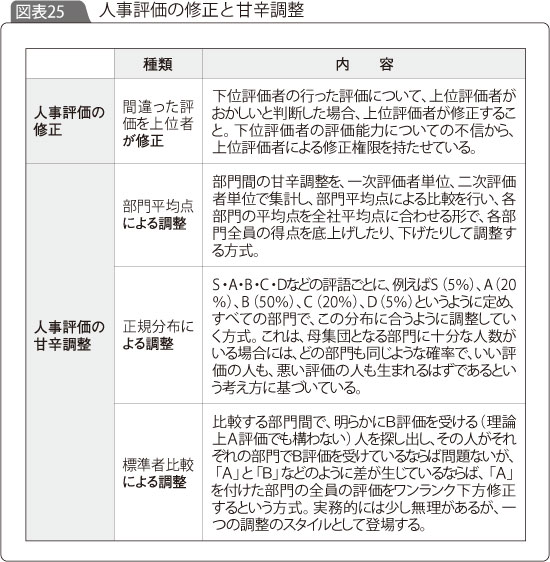

図表25に示したように、人事評価の甘辛調整には、「部門平均点による調整」「正規分布による調整」「標準者比較による調整」の三つのやり方があります。

①部門平均点による調整

部門間の評価の甘辛を、部門メンバーの評価得点の平均点の差という形で確認し、その差を合わせる、つまり、平均点が同じになるように、部門全員の得点を上げ下げする方式で調整を行うものです。

もちろん、評価得点についての部門平均点の差が、部門メンバーの評価事実からして当然であることが確認できるのであれば、特に調整作業に入る必要はありません。しかし、そのような評価事実からの論証ができないならば、甘辛調整が必要とみなして調整します。

②正規分布による調整

これは、相対評価の項ですでに説明しましたが、S・A・B・C・Dの評語ごとに分布規制を行って調整するというもので、いわゆる相対評価の手法を甘辛調整に活用しようということです。この分布規制とは、例えばS(5%)、A(20%)、B(50%)、C(20%)、D(5%)というような評語ごとの人数割合を決めるやり方です。

正規分布とは統計的な発想で、評価の高い人も、普通の人も、低い人も、同じ割合で発生するものだという考え方に基づいています。正規分布の考え方で、本当に実際の正しい評価結果の分布が説明できるのかどうかについての検証は、今でも行われていないと思いますが、一応の手掛かりとして正規分布が用いられています。

これに対して、「人事評価は自然現象とは違い、さまざまなマネジメント行動の結果として現れるものなので、正規分布よりもよい評価側に分布ウエートが大きくなるのが当然だ」という考え方もあります。しかし、とりあえず正規分布によって調整するのは便宜的でもあるため、多くの企業で行われています。

なお、調整を行う部門が複数あって人数が十分であれば、それぞれ偏差値を出して比較し、前述の割合に合わせて評価結果を決める場合もありますが、これも「②正規分布による調整」のグループの話です。

③標準者比較による調整

部門間で甘辛の比較をする際に、それぞれの部門で標準的な評価、すなわちB評価をとるべきだろうという人をピックアップして比較する方式です。

もちろん、人事評価の甘辛を調整するための作業ですから、人事評価とは別の判断でピックアップします。そのうえで、B評価をとるべき人がA評価になっていると、その部門は甘い評価が行われていると見て、部門全体として評価を下げるように調整をしていきます。逆に、B評価をとるべき人がC評価となっている部門は、厳しい評価が行われているとして、部門全体の評価を上げるように調整していくという考え方です。

人事評価についての古い教科書の中に、こういう形での人事評価の甘辛調整の仕方を説明しているものもありましたが、理論的には成り立つものの、部門間で比較できる標準者を見付けることが実際上は大変困難だと思います。そうである以上、甘辛の調整の仕方としては、あまり実務的ではないかもしれません。しかし、実際に甘辛調整が必要かどうか

の大雑把な感触を形成するために活用できる部分もあるので、一応知っておいて損はないでしょう。

ここでは、人事評価とは何かについて、基本的な概念と考え方を示しながら説明を加えました。これにより、まずは人事評価の基本的な姿が見えてきたと思います。

人事評価についての概念は、必ずしも統一されていません。特に、ここしばらくの間、人事評価制度も含めて大変な人事制度革新の時代を経験してきたにもかかわらず、ここで取り上げたような解説が少なかったこともあり、基本的な概念についてなんとなくすり合っていませんでした。

そういう意味でも、この解説を活用する意義があると思います。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/