就業規則と労働協約

労基法では、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」とあります。つまり、労働協約のほうが就業規則よりも優位に立つということになります。ただし、労働協約に反する就業規則は、「その部分について」無効となるものであって、就業規則全文が無効となるものではありません。

労働協約とは労働組合と使用者との間で結ばれるものですので、たとえ就業規則の内容が労働協約に反する場合でも、この労働協約を結んだ労働組合に加入していない人については、労働組合法17条(一般的拘束力:一つの事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が一つの労働協約の適用を受けるときは、ほかの同種の労働者にも適用されるもの)および18条(地域的の一般的拘束力)が適用されない限り、その労働協約は適用されません。したがって、就業規則の規定がそのまま適用されることになります。

労働協約は、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する」ものであり、「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること」によって効力が生じます。この有効期間の上限は3年です。

就業規則と労働契約

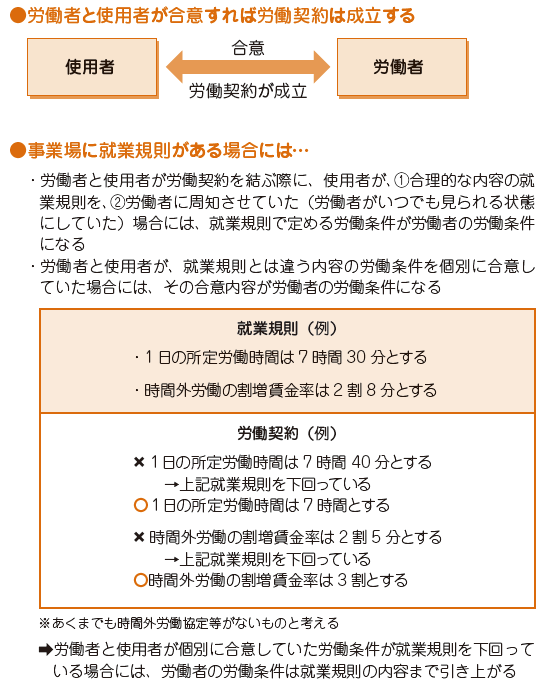

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となります。たとえば、就業規則で「1日の所定労働時間は7時間」とされているところ、労働契約では「8時間」としている場合のように就業規則で定める基準に達しない部分があるときは、その部分のみを無効とし、この無効となった部分については就業規則の規定に従う(つまり、「1日7時間」となる)ことになります。

就業規則で「1日の所定労働時間は7時間半」としている場合に、労働契約で「7時間」とすることは、就業規則で定める基準以上の労働条件をこの労働契約で定めているので有効です。つまり、この場合の労働者に適用される所定労働時間は「7時間」となります。

事業場に就業規則がある場合の労働者の労働条件(労働契約を結ぶ場合)

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |