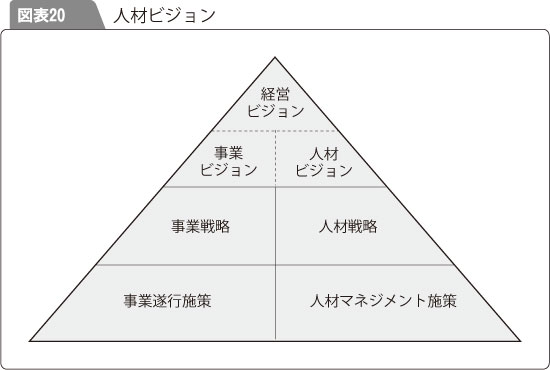

①人材ビジョンの姿

まず、図表20に人材ビジョンの位置付けを示しています。人材ビジョンとは、企業がどのような人材を確保して、どのような能力を発揮してもらって事業展開を行うかというイメージを示すものです。言ってみれば、経営ビジョンと一体です。

経営ビジョンとは、事業ビジョンと人材ビジョンによって構成されます。事業ビジョンを実現するための事業戦略を打ち立てることで事業遂行施策全体を方向付け、人材ビジョンを実現するための人材戦略を打ち立てることで人材マネジメント施策全体を方向付けます。それらを通じて、

経営ビジョン全体を実現するための運営をしていくこととなります。

自らの企業が、高付加価値型(高機能・高価格)の事業展開をしていくのか、低コスト型の事業展開をしていくのかは、事業ビジョンの典型的な分岐点になります。一つの会社で、高付加価値型の事業と低コスト型の事業を一緒に運営しようとすると、事業ごとに社員給与の水準を変えなければならなくなったり、事業ごとに要求される採用者の能力レベルの格差付けをうまくコントロールできないなどの難しい運営を迫られるため、多くの企業では、別会社をつくってそれぞれ事業展開をしていきます。

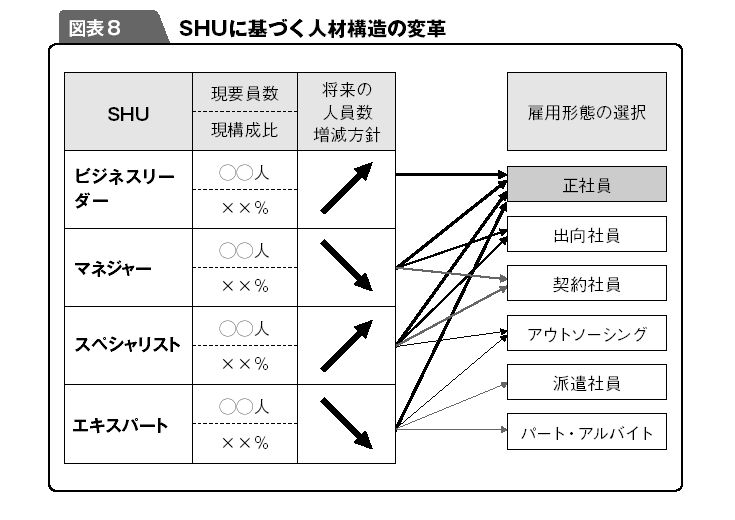

人材ビジョンの具体的な姿を図表8の「SHU(Strategic Human Unit Management)に基づく人材構造の変革」で示します。これが人材ビジョンの姿であるとして、見てください。

企業ごとにこのようなものを作成し、事業展開の質にあわせた人材構造を構想して、人材ビジョンを示していくことになります。本質は、図表8のような形になりますが、あまり明確に示し過ぎると、自分たちはあまり必要とされていないのではないかなどと思われ、社員の動揺を誘う場合もあるでしょうから、一般的には、「チャレンジ人材を目指そう」「ほかをまねしないオリジナルさで勝負する人材になろう」「規律性と協調性を備えたフットワークのある人材になろう」「最高のコミュニケーション力を備えよう」といったレベルで発信されることが多いようです。

②事業展開の型によって異なる人材ビジョン

こういう言葉の裏側には、高度な技術者を今よりも倍増させ、実力のない人に極力やめてもらう、というような人材ビジョンがあります。逆に、高度な人材は一握りいればよいので、あとはできるだけ規律性と協調性の優れたまじめな人材を多くしていこう、そのかわり給与はできるだけ低めでいこう、という人材ビジョンも出てきます。ただ、こうした話はあまり表向きにはできないため、管理者の立場で人材育成を企画するときには、裏のことも含めて考えに入れておかねばなりません。

たとえば、高付加価値型事業を行うと決めたならば、優秀な人材の採用を中心に行わなければなりません。となると、「最先端技術で世界に羽ばたこう」「高付加価値型商品を世に出し、お客様から評価を得よう」といったビジョンが出てくることになります。これは経営ビジョンの表現になっているので、少し変えると、「最先端技術者を各方面から採用し、また社内でも育成し、300人の最先端技術者集団を形成しよう」「高付加価値型商品開発ができる技術者・クリエイターを500人確保する」といった人材ビジョンができあがることになります。

逆に、低コスト型の事業展開をするとなると、マスターコースやドクターコース修了者などの人材は、本当に一握りいればよいことになります。主力は、「常に全体最適を考えて動ける人材」「規律性と協調性のある人材」「コミュニケーション能力の高い人材」がたくさんいる必要があります。つまり、できるだけ低い給与でも頑張ってもらえる人材が必要になります。

このように、高付加価値型事業展開とコスト型事業展開とでは、求める人材が全く違うことが分かりますし、採用方法や内部の人材育成の方法が全く違うものになることは容易に想像が付くと思います。管理者として人材育成を行う立場であるにしても、このような違いは即座に把握できるようにしてください。

③自部署の人材ビジョンを考えるヒントを探ること

ビジョンとは映像であり、将来のことを映像のように思い描くことです。本来は言葉ではなかなか表現しにくいものを、多くの企業はそれを比較的抽象度の高い短文で表現して社員に示し、管理者としても見ているわけですが、抽象度の高い短文であればあるほど、人それぞれに思い描く人材ビジョンに違いが生じてきます。したがって、管理者側から人材ビジョンを見るときは、注意深くその意味合いを解読しながらも、ほかの管理者の考え方にも注意深く耳を傾けてください。そこに自部署の人材ビジョンを考えるヒントが出てくるかもしれません。

高付加価値型の事業展開を全社で目指すとしても、自分の部署は、できるだけ協調性とコミュニケーション能力の高い人材を育成しなければならないかもしれませんし、その逆もあると思います。それらのこともよく考えながら、作戦を練っていく必要があるでしょう。

ところで、図表20に出てくる人材戦略とは人材ビジョンを実現するための人材戦略であり、採用・育成・配置・処遇・退職についての基本枠組みです。先端技術者を多く活躍させるというビジョンであれば、「そういう候補者となる人材を、どういう大学院や企業研究所から、どういうルートで採用できるように働きかけるか」「先端人材の専門性を社内で発揮してもらうための育成を、どういう機関でどういうメニューで行うか」「どういう組織に配置するか」「先端人材としては期待外れの人材を、どのような枠組みで退職させるか」という基本枠組みが、この場合の人材戦略です。

それをどのように実施していくかの詳細な施策設計と実施についてが、図表20の右下の「人材マネジメント施策」になります。

私はコンサルタントとして多くの企業の方と議論しましたが、人材ビジョンや人材戦略が明確でない企業がいかに多いことかと感じています。管理者として、経営者や人事部門になんとかしてくれとお願いしても、なかなか明快な返事がないことはよくありがちですが、ぜひ管理者としての想像力を働かせて、所属している企業のこれからの事業展開の本質を見抜いて、自分の会社に合い、かつ自部署に合う人材ビジョンを見付け出し、さまざまな施策を具体化していただきたいと思います。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/