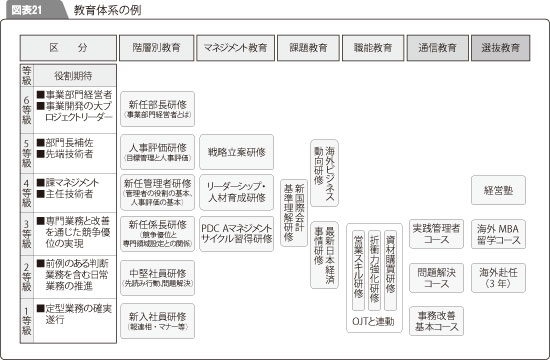

(1)教育体系

人材ビジョンに基づく人材戦略の表現形式の一つに「教育体系」があります。これは普通、人事部門によってつくられるため、管理者としては、「いろいろ考えてつくっているのだろうな」という程度の感想で、作成された教育体系を見るだけのことが多いと思います。そこでここでは、図表21をもとに、こういうものの見方を説明したいと思います。

一番左側に1等級から6等級までの等級区分があり、各等級に、役割期待のキーワードが書き込まれています。もともとは、もう少し詳細にわたる等級基準があるのですが、教育体系としては、キーワードだけを書き込んでいる形式になっています。つまり、この図表21は、等級ごとの役割期待を果たすために、どのような研修等の育成施策を実施していくかを示すものです。

等級ごとの役割期待を書いている隣には、階層別教育が等級別に書き込まれており、さらに、マネジメント教育、課題教育、職能教育、通信教育、選抜教育とつづいています。これらは、処遇の柱となっている等級別の役割期待に連動するようになっています。

この教育体系を見ていただくと、5等級に「先端技術者」という役割期待が表明されていることから、この等級のときに先端技術者になっていくことを目指したものであり、前述した人材ビジョンとのかかわりでいえば、高付加価値型事業展開を念頭に置いていることが分かります。

①階層別教育・マネジメント教育

新入社員は1等級に位置付けられ、まずは定型業務の確実な遂行が求められます。そういう時期には、報連相(報告・連絡・相談)をはじめとしたビジネスマナーの研修をして、確実な業務遂行を目指してもらうことになります。さらに横に見てみると、通信教育の項目のところに、「事務改善基本コース」があります。役割期待としては、改善的な視点については2等級以上で求められるのですが、1等級の段階で通信教育を受けておいてもらおうとしているわけです。このように等級ごとに横に見れば、その時期にどういう教育をするのかが分かるようになっています。もちろん目指すところは、6等級の役割期待である「事業部門経営者」「事業開発の大プロジェクトリーダー」です。

2等級では、「前例のある判断業務を含む日常業務の推進」という役割になりますので、例外処理などの判断を前例に基づいて進めなければなりません。仕事の先読みをして、業務上で例外処理が求められそうな状況を予測して、ある程度調べておき、問題解決をすることが求められますので、中堅社員研修として、「先読み行動」「問題解決」を学ぶと同時に、通信教育でも「問題解決コース」に進んでもらうことになります。選抜教育では、海外赴任についても経験してもらいますが、“選抜”ですから、全員が海外に行くわけではありません。

係長になる3等級では、階層別教育として新任係長研修を行います。3等級の役割期待は「専門業務と改善を通じた競争優位の実現」ですので、「競争優位と専門領域設定との関係」を階層別教育で学んでもらいます。横に見ると、マネジメント教育のところに「PDCAマネジメントサイクル習得研修」があります。これは係長レベルのマネジメントを行うには不可欠のマネジメント知識とスキルについての教育であり、同時に、通信教育の「実践管理者コース」で学んでもらいます。これは4等級から課長になって課のマネジメントを担当することになるための準備です。また、選抜された人には、海外留学をして、MBA資格を取得してきてもらうようなことも準備されています。

4等級の役割期待は「課マネジメント」「主任技術者」です。「主任技術者」とは、ひとまとまりの開発プロジェクトに対して専門的視点からリーダーシップを発揮する技術者といった意味で考えてもらえればよいでしょう。こういう等級の人には、階層別教育として「新任管理者研修」(「管理者の役割の基本、人事評価の基本」を学ぶ)をし、マネジメント教育としては、「リーダーシップ・人材育成研修」をします。特に選抜された人には「経営塾」が用意されていますが、これは経営者になっていくことを目指して、特別な教育を行うことを示しており、毎月社長が開く講座への参加や、特別講師を招いての経営者教育を実施したりするものです。

5等級の役割期待は「部門長補佐」「先端技術者」です。この時期には、ある程度の管理者経験と人事評価経験がありますので、そのレベルを意識した階層別教育で人事評価研修を行います。特に高度な「目標管理と人事評価」のトレーニングとなり、マネジメント教育としては「戦略立案研修」を行います。

6等級では、役割期待が「事業部門経営者」「事業開発の大プロジェクトリーダー」になりますので、階層別教育としては、「新任部長研修」において「事業部門経営者」として大きな組織のマネジメントの仕方を学んでもらいます。

②課題教育と職能教育

まず課題教育については、「新国際会計基準理解研修」「海外ビジネス動向研修」「最新日本経済事情研修」の3つの研修があげられています。「新国際会計基準理解研修」は3等級から4等級のうちで、受けたいタイミングで受講できることを示しています。このとき、課題教育は特に必修ではない場合が多いようです。同様に、「海外ビジネス動向研修」が4等級から5等級で受講でき、「最新日本経済事情研修」が2等級から3等級にかけて受けることができるようになっています。担当している仕事がこういうテーマにあまりかかわりのない人は、特に受ける必要はないという建前ですが、事業部門経営者になっていく人には学んでおいてほしいものだということも示しています。

職能教育には、「営業スキル研修」「折衝力強化研修」「資材購買研修」が用意されており、いずれも1等級から3等級までに関係する人が受ければよいように体系化されています。職能教育としては、こういう研修だけではなく、1等級から3等級までの社員は必ずOJTも実施することとなっています。図表21については、このような見方をすれば、教育体系の趣旨を理解していただけると思います。

どういう等級に、どういう役割期待を求めるのか、それに対応して、どのような教育によって最上位等級である6等級の役割期待が担えるようになるのかを考えて、全体のプログラムを組み立てているわけです。

もちろん、こういう教育体系だけで人材育成がすべてうまくいくというほど、簡単なものではないことも事実です。しかし、こういう1枚の図表があれば、全体観が見えるようになりますし、管理者として、こういう図表をしっかり読んで、それぞれの研修の位置付けを理解し、研修参加者個人の具体的な習得目標を設定してあげていただきたいと思います。

たとえば、業務改善の問題意識が低い2等級の部下には、研修で学ぶ問題解決手法そのものを業務として与え、実際の業務効率を図ることとセットにして業務改善の問題意識やスキルを高めるようにもっていくということです。

教育体系とは、管理者側にこのような読み方を求め、活用の仕方の工夫を求める資料です。

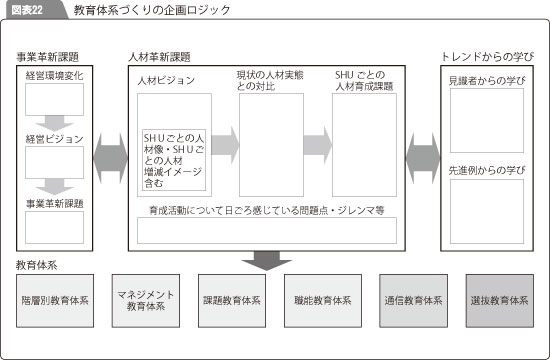

(2)教育体系づくりの企画ロジック

このような教育体系がどのようなロジックで企画されているのかを示したものが図表22です。各企業でつくられた実際の教育体系が、必ずしもこのロジックで企画されているかどうかは分かりませんが、管理者としては、

基本はこういうものだと、この図表22のワークシートで整理しておけば、担当している部署内で人材育成企画を立てるときの参考になると思います。

図表22の全体を見てみると一番下に6つの枠があります。これは先ほどの教育体系を示しており、ここの内容をつくることが目的です。そのためにどういうロジックを踏むかが、ここでの課題です。

①事業革新課題

まずは、「事業革新課題」を押さえるところからスタートします。ここでも「事知一体」の人材育成という考え方が持ち込まれています。

事業革新課題とは、経営環境変化に対する認識によって変わります。経営環境変化を見通す中で、経営ビジョンを形成し、事業革新課題を見付けようというもので、ここでは、短期的・長期的課題のどちらも整理することになっています。人材の育成に時間がかかるのは間違いないですが、短期的な事業革新課題に全く対応できないというものでもありません。短期的な事業革新課題とは、長期的なものとは違って、今直面しているだけに即座にかつ確実に解決しなければならないものです。その中に、今の人材を早急に育成することで対応できそうなものがあれば、当然、最優先で取り組まなければなりません。

②トレンドからの学び

図表22の右側に「トレンドからの学び」があります。見識ある人の主張や、先進企業の取り組みからも学び、発想を広げようということです。ただし、世の中の標準にあわせるようにするための教育は、まねでもよいのですが、高付加価値型の事業展開を目指す場合は、あくまでも発想方法の広がりを獲得するためであって、まねをするためではありません。もし先進企業の例といえどもまねなどしたら、その段階で高付加価値型の事業展開をあきらめたに等しくなります。自社の商品がほかとは違うオリジナルなものを追求しようとしているときに、それを生み出す人材の育成方法が他社と同じでは話になりません。似たようなことをやるにしても、常に独自性を主張するようにしないと、高付加価値型事業展開をしようという迫力が社員に伝わりません。

③人材革新課題

事業革新課題の整理とトレンドからの学びを受けて、図表中央の「人材革新課題」を明確にしていきます。

人材革新課題を明確化するアプローチとしては、その企業の人材ビジョン形成からはじめますが、人材ビジョンの節で述べたように、それにはSHU(Strategic Human Unit)ごとの人材像と人材増減イメージも含みます。それらを仮説として持ったうえで、現状の人材の実態と対比し、SHUごとの人材育成課題を出すというロジックになります。

そうして明確にしてきたSHUごとの人材育成課題を解決する教育体系を練りあげることになりますが、実際には純粋にこのロジックどおりにはいかない事情も生じるので、それをよく研究し、重点化して教育体系を練りあげていくことになります。図表22では、「育成活動について日ごろ感じている問題点・ジレンマ等」という表現をしていますが、「予算がない」「管理者の問題意識が高まっていない」「今の人材ではなかなかうまくいかない」などの現実の問題を俎上に載せて研究し、それでも押すか引くかの判断をしながら、教育体系をつくっていくことになります。不況期になれば予算の制約が大きくなるものの、人材革新課題は事業革新課題とセットですから、必ずなんらかの形で教育は進めなければなりません。そうであれば、教育体系づくりに取り組まなければ事業革新が進みにくくなることを、少なくとも管理者の間では共有化しなければならないと思います。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/