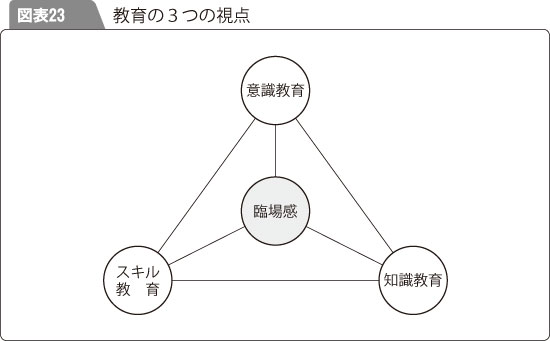

教育体系によって、人材育成の基本枠組みが整理されるわけですが、そこで出てくる教育の焦点は、図表23にある①知識教育、②スキル教育、③意識教育の3つの視点からも整理できます。現実の事業推進や事業革新を成功させるという意味での臨場感のほかに、この3つの教育のバランスも必要となります。

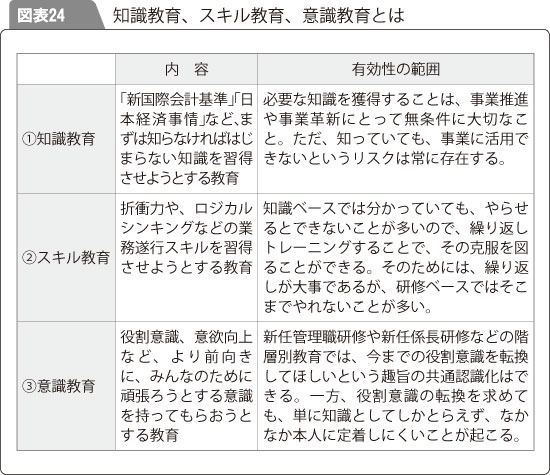

図表24では、①知識教育、②スキル教育、③意識教育の内容と、その有効性の範囲についてまとめています。

①知識教育の視点

知識教育は、知らない知識を習得させるための教育です。知識といっても、商品知識やオーダーエントリー業務のやり方といった業務知識な

どのように、社内の人間として知っておかなければならない知識のほか、自己の専門領域の知識や担当している事業の革新を進めるための知識など、どちらかというと社外に流通している知識に力点があるものもあります。

いずれにしても、知識というものは知らなければ話になりませんので、苦労しても習得させる必要があります。しかし、人によって覚えることが得意な人と不得意な人がいることも考慮に入れて、教育効果の上がる方法を選んで取り組むべきでしょう。

②スキル教育の視点

スキルとは、いわゆる「できる」ようになる教育です。野球には野球の、ゴルフにはゴルフの理論がたくさんありますが、そのような理論を知っていても、本当に打てるのか、飛ばせるのかとなると全く別のものです。ビジネス文書の基本についても、ものの本に書かれていますが、そういう本で勉強しても、実際に「このビジネス文書を作成してみろ」となると、全くできないということもあります。

人事評価研修などもその代表例です。人事評価についての知識はあっても、いざ評価をするとうまくできないことがよくあります。つまり、知っていることとできることとは違うのです。そこに着目し、実際にできるようにするための教育が、スキル教育といえます。

スキル教育には、繰り返しトレーニングするという部分が必ず入っています。人事評価研修などは、その典型です。ベテランの管理者であれば知識としてはすでに知っているわけですが、さらにスキルを磨くために研修を受けてもらうようにします。知っていてもできないという状態を克服するには、トレーニングしかありません。人事評価研修を人事評価者訓練と表す場合があるのは、このためです。

そのほかにも、ロジカルシンキング研修や営業折衝力強化研修などがあります。このタイプの研修では、知識として知っている話をされると、たとえ自分がその知識を扱えないとしても、「特にこの研修では学ぶところはなかった」と参加者が評価してしまい、周りに文句を言いはじめることがあります。しかし、管理者は、こういう発言を鵜呑みにしないことが大切です。「知っていることとできることは違う。この研修は、できるようになるためのきっかけを提供している。研修の評価をする前に、できるようになるための努力をしないとダメだ」ときっちり指摘をし、筋を通すべきです。一方で、「彼はこのレベルのことはできている」と評価するならば、そういうレベルの研修には出さないことも、管理者の判断として大切です。

③意識教育の視点

意識教育は、新任管理者研修や新任係長研修などの階層別研修の中に登場してきます。係長や課長になったのだから、「今までのように、みんなと一緒に上司の悪口を言ってみたり、指示待ちでぶらぶらしていたらダメですよ」「もっと先を読んで、状況を分析し、課題提起をしていかないといけませんよ。部下よりも先をいかないと……」といった識教育です。

先ほどスキル教育のところで、「知識があってもできない」ことがあると指摘しましたが、実は「知識があっても、スキルがあっても、やらない」ことがあるということも大変重要な論点です。要するに、やる気がないのであり、やる気がなければ、すべて「ゼロ」になってしまいます。こういうことはビジネスの世界ではたくさん起こっており、意識教育も大変重要な人材育成の側面であるといえます。

階層別教育の一部に意識教育が組み入れられているのですが、最近、企業はこの意識教育に力点を置かなくなってきていると思います。意識教育というのは教育方法論が難しく、座学だけではダメです。また、車座になって話し合う(ワークショップ)という手も、ある程度の有効性がありそうですが、なかなか企業としては扱いにくいものです。あまり頑張って教育しようとすると、思想教育をしているのではないかとの反発も起こってきたりします。

意識教育の難しさをよく示しているものに、あいさつ運動があります。「おはようございます」「お疲れ様でした」という程度のあいさつはだれでもやろうとすればできることです。しかし、社内であいさつを日常的にする人が案外少ないと嘆いている人は、多いのではないでしょうか。

あいさつ運動をはじめてしばらくすると、不良率が少なくなったという工場が出てきました。確かに、不良率の改善とあいさつ運動の相関性は、単なる推測に過ぎないかもしれません。あまり強調されると、どこか眉唾物の雰囲気がしてきて、なかには不愉快になる人も出てきます。しかし、「あいさつ」には独特の効果があるでしょうし、あいさつが大切だという意識教育は、大変重要だと思います。特に本社など、知的水準が高く、年齢も高い人が多いところでは、あいさつ運動など至難のわざです。いかに意識教育が難しいかが、よく分かります。

あいさつならば、まだその効果についての認知はそれなりにありますが、経営幹部や幹部候補者のようなエリートに対する意識教育の焦点、つまり「みんなのために率先して苦労する。自己犠牲の精神を持つ」といった意識などは、なかなか企業では扱いづらいものだと思います。このあたりの教育は、全社の教育プログラムに頼れないでしょうし、管理者が日常的な接触の中で教育すべきものかもしれません。しかし、何としてでも、こういう意識教育はしていく必要があります。この教育が成功するかどうかは、企業の成長性に大きな影響を与えると私は確信しています。

これら、①知識教育、②スキル教育、③意識教育をバランスよく行うことは、人材育成を進めるうえで非常に大切なことだと思います。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/