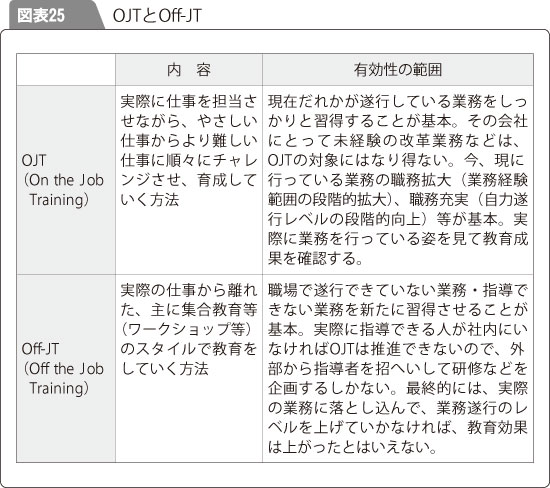

育成場面の違いに着目すると、OJTとOff -JTの2つに分かれます(図表25参照)。

OJTは、「On the Job Training」の略で、読んで字のごとく、仕事をやりながら育成を行うものです。それに対して、Off -JTは、「 Off theJob Training」であり、仕事から離れたところでの育成で、主に集合研修などがこれに該当します。

①OJT

OJTという言葉は、ビジネスパーソンであれば必ず知っているといえるでしょうが、その理解のレベルとなると、少しバラツキがあるようです。「うちの会社では、あまり教育体系は整っていない。OJT中心ですよ」といった会話がよくなされますが、それは、上司が部下に指導することはあっても、それ以外はあまり教育的施策が行われていないという意味です。上司が部下に仕事上の指導をしているだけでOJTを行っているというのは、本来の使い方ではないために、どうも抵抗があります。

OJTというからには、何かもう少し前向きの意義があるはずです。実際に仕事を担当させながら上司が部下を指導するにしても、やさしい仕事から難しい仕事へ順々にチャレンジできるようなプログラムによって育成をしていくのがOJTの本来の意味だと思います。場当たり的に思い付きで指導しているものを、OJTとはあまり呼びたくありません。つまり、やさしい仕事や難しい仕事といった職務難易度の分析がある程度あり、どういう順番で仕事をチャレンジさせていけば、より早く人材が育成できるかが見えており、その認識に基づいた人材育成計画があってほしいのです。

今、実際に行っている業務のどれが難しくて、どれがやさしいかは分かるはずですから、それほど無理なことをいっているわけではありません。そういう分析に基づいて、やさしい業務から難しい業務へと順にチャレンジしていくように仕向けながら育成していくのがOJTなのです。

②Off-JT

一方、Off-JTとは仕事から離れた教育ですから、いわゆる研修などはこの典型です。仕事から離れた教育といっても、企業で行う育成活動ですから、企業活動と全く関係ないテーマが取りあげられるわけではありません。育成効果を追求していくのであれば、仕事と接点のある臨場感ある取り組みを目指すべきであり、それならOJTというやり方もあるわけで、Off-JT不要論も十分成り立ちます。しかし、実際には仕事から離れた教育として、さまざまな形でOff-JTが取り組まれています。

日常的な仕事であれば、職場の上司や先輩が指導できます。逆にそういう仕事は、職場外の人ではなかなか指導できないでしょうから、いわゆるOJTでやるほうがよいということになります。そうなると、職場では通常行われていない業務にかかわることが、研修などのOff-JTに合うものの第1候補としてあがってきます。

たとえば、自社の新製品に生かすために世の中の最先端技術を学ぼうとする場合などは、外部から講師を招いた研修や外部開催セミナーに参加をする以外にありません。詳しい人が内部にいないわけですから、もともとOJTになじむものではないのです。

Off-JTに合うものの第2候補は、OJTが可能であるとしても、指導のバラツキが大きいため、だれか得意な人がまとめて教育をしたほうが全体のレベルを上げるのに効果が高いというタイプのものです。

人事評価者研修などは、その典型です。管理者の行う業務として人事評価は繰り返し行われていますが、今一つ満足していない場合が多いようです。課長に対して指導を行う部長のレベルに心配があるようなときは、思い切って研修の場に部長も課長も集めて注意事項を教育し、共通認識を図ることが必要になります。社内講師でも社外講師でもかまいませんが、研修という場面設定が有効です。

こういうタイプのものは、ほかにも、目標設定研修であったり、コーチングやコミュニケーションの研修であったり、いわゆるマネジメント・スキル形成の研修などがあります。本来であれば、日常業務での接触場面で具体的に指導していけばよいのですが、必ずしも上司のレベルが高いわけでもないので、上司と部下の関係とは別の場で教育したほうがどうしてもよくなります。

③教育効果を考えて使い分ける

まとめると、「人材育成はOJTが基本であるが、Off-JTの形式をとったほうが育成効果が上がる場合もある」「Off -JTのほうが育成効果が上がる場合とは、①その企業では全く経験のない(将来取り入れなければならない)業務を学ぼうとする場合、②職場で業務指導ができるものであっても、指導者のレベルにバラツキが大きく、彼らに任せると心配な場合」となります。それ以外は、できるだけOJTによって育成をしていくほうが効果が高いでしょう。Off -JTについては、その典型である研修を念頭に話をしてきましたが、もちろん社外で行われているセミナー(いろいろな企業の人が参加をしてくるタイプのもの)もありますし、海外の大学院に留学するというのも仕事から離れての育成活動ですのでOff -JTに該当します。

優秀な若手社員に海外の大学院でMBAを取得させたりするのは、将来の経営幹部候補として、その企業にない新しい経営技術やマネジメント技術を取り入れようという企業の意図によって行われるものです。しかし、本来はそうあるべきなのでしょうが、現実を見ると実はそうではないことに改めて気付かされます。MBAを取りに行かせて学ばせても、MBA取得者を特別な枠組みで活躍させたりして、新しい経営技術やマネジメント技術を取り入れようとは、企業は特に考えていないのです。日本企業は、優秀な人材にさらに教育機会を与えて、一層優秀になってほしいという気持ちは強いのですが、10年、20年の会社生活の中で、徐々に活かしてほしいというようにまだまだ考えているのだろうと思います。しかし、人材には旬な時期があるので、留学者自身は、もっとダイレクトに活躍できる場面がないだろうかと考えるでしょう。

優秀な人材にもっと教育機会を与えて育成し、もっと大物になって、将来、経営幹部として活躍してもらおうというのは、壮大な計画です。しかし、彼らの習得した経営技術やマネジメント技術をどう生かすのかの戦略がない状態で留学させても、その企業にとって特に意味があるとは思えません。留学制度を考える際にも、Off -JTの有効性の範囲を念頭に考えるべきだろうと思います。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/