激闘!ある人事部長の3カ月

山本 奈々 やまもと なな

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 シニアコンサルタント

《前回のあらすじ》

増収増益を目指す「攻め」の中期経営計画の実現に向けて、社長から「人件費10億円削減」の勅命を受けた人事部長X氏。試算の結果、10億円削減のためには、今よりも130人も人員を削減しなければならないことが明らかになった。

しかし、各部門からは、売上高向上に向けた増員の必要性を訴える声が挙がり…。

■目的は、「削減」ではない

「無理だ…! 人員削減どころか、増員しなければならないかもしれないというのに」――X氏は頭を抱えた。

これまでも、各部門からの増員要求に頭を悩ませてきた同氏には、この売上拡大局面で人を削減することなど、到底不可能であるように思われた。

しかし、ここで弱気になるわけにはいかない。同氏の脳裏に、社長から掛けられた言葉がよぎる。

「我々経営陣は、この計画の達成に向けて、不退転の覚悟で臨む所存だ。君も経営の一翼を担う者として、我々と同じ立場で考え、協力してほしい…」

ここは、希望退職を実施するしかない…同氏は、社長の言葉を胸に、心を決めた。

翌日、コンサルタントとのミーティングにおいて――。

X氏「10億円の人件費削減のためには、希望退職の実施が必須であると思います。私の手元で試算した結果ですが、希望退職を実施した場合に、同意を得られそうな人数は、約○人程度と想定されますが…」

コンサルタント「大丈夫です。10億円のコスト削減を、全て人員削減によって実現しなければならないわけではありません。人件費水準の見直しも含めて、あらゆる施策を検討しましょう。また、生産性の観点からの分析も必要ですね。生産性の分析を行わなければ、本当に必要な人数、許容できる人数を見極めることはできません」

コンサルタントの一言で、同氏は我に返った。そうだ、何も130人の削減をしなければならないわけではない。人件費を削減するためには、人員を削減するだけでなく、人件費水準を引き下げるという手もある。しかし、「本当に必要な人数、許容できる人数を見極める」とはどういうことだ…? ──訝(いぶか)しがる同氏に対し、コンサルタントは以下の方針を示した。

・要員・人件費の計画の検討に際して必要なのは、『人的生産性』の観点であり、「人を何人減らせるか、人件費をいくらまで減らせるか」ではなく、「目標の売上を実現するために必要な生産性(1人当たり売上高)」と「必要な人員数および許容可能な人件費」を同時に見積もる、という観点で考えることが必要

・増員を求めるということは、生産性を向上させずに、頭数により売上を向上させようとしていることになるが、同時に、人件費も増額となるため、十分な利益の確保が難しい。売上・利益ともに向上させるためには、1人当たりの生産性向上を促すべき

この方針を踏まえて、部門ごとの1人当たり生産性の推移を分析したところ、

・売上が向上している場合でも、同時に増員が行われており、結果として、ほとんどの部門で1人当たり生産性が横ばいとなっている

・一部では、増員に伴い、徐々にではあるが生産性が低下している部門も存在している

──ことが明らかとなった。また、

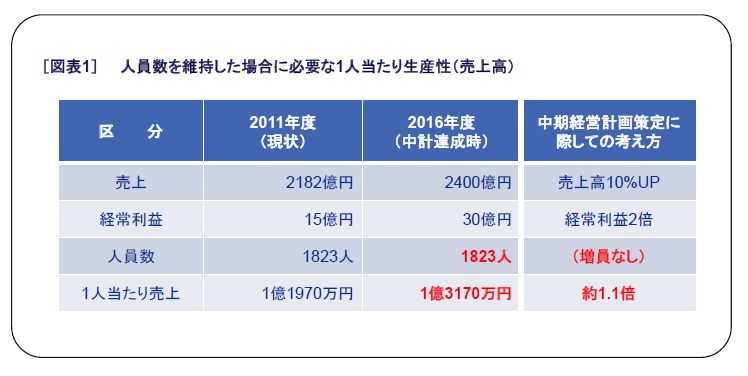

・1人当たりの生産性を約1.1倍向上させることで、人員数を増加させずに中期経営計画の売上高目標を実現することが可能である

──ことも明らかとなった[図表1]。そして、その1.1倍の生産性(1人当たり売上高1億3170万円)は、5年前のA社では実現できていた生産性であった。

「『仕事が回らない』という声に応じて、各部門からの増員要求に応えてきたが、それが結果として、生産性の低下を招いていたのか…。この分析結果を使って、一度、各部門長と話をする必要があるな…」

そこで、X氏は、

・売上拡大に向けた増員は原則として行わないこと

・各部門には、生産性向上に向けた取り組みを促していくこと

──を、要員・人件費計画策定に際しての大方針として定め、今後の各部長との交渉に当たることとした。

■問題点の解決=総額人件費の抑制

生産性分析により、「増員は行わない」という方針を定めることはできた。しかし、逆をいえば、「これ以上の生産性向上は難しい」、つまり、「今以上に人員数を削減することは難しい」ということになる。このままでは、「10億円の削減」という目標が達成できないのではないか…。

再び不安の色を見せるX氏に対して、コンサルタントは次のようにアドバイスした。

「Xさんのおっしゃるとおりです。『増員をせず、現状と同じ人員数を維持する』とした場合でも、人件費単価を抑制できなければ、許容人件費内には収まりません。そのため、単価抑制の施策を検討する必要があります」[図表2]

シミュレーションを実施した結果から、幾つかの平均人件費の上昇理由が見受けられた。

【人件費の上昇理由①:管理職比率の上昇】

これまでの同社は、若手の多い会社であり、どちらかといえば、管理職の人数が不足している状態であった。しかし、今後、平均年齢が上昇するにつれて、管理職への昇格候補者が増加し、これまでと同じ昇格率で運用し続けた場合、管理職の人数が急激に増加する、というのである。

この点に関しては、まず、(1)昇格基準の見直しを行い、これまで以上に厳格な昇格基準を設けること、そして、(2)組織上のポストに就かない管理職を、「プロフェッショナル職」として位置付け、報酬については役職手当相当分を段階的にカットすることとし、平均人件費の上昇率抑制を目指すこととした。

【人件費の上昇理由②:派遣社員の恒常的な利用】

また、同社では、各地域の物流センターにおいて、派遣社員やパート社員を活用していた。派遣社員に掛かる人件費は、パート社員の倍程度であったが、センターの立ち上げ時や繁忙期等の緊急避難的な活用に限り活用する、というのが原則であった。

しかし、今回の分析に際して、各物流センターでの非正規社員の活用状況を調査したところ、本来は緊急避難的に活用すべき派遣社員を、必要な時期を過ぎても恒常的に使い続けていることが明らかとなった。

そこで、①原則として派遣社員の利用を禁止し、現状の派遣社員は、パート社員へと置き換えること、②どうしても派遣社員でなければ対応が不可能な場合には、本社の承認を得た上で、指定の派遣会社を活用すること──などを徹底することとし、結果として、数億円の人件費削減効果が見込まれることとなった。

「他に考えられる施策としては…」

X氏は、この機会に、かねてより思案していた手だてを提案した。

「地域限定社員制度を導入できないだろうか」

同社では、物流センターで働く物流担当社員と事務業務を担当する一般社員以外は、全員が総合職である。彼らは、各地域の支店やセンターに赴任し、その地域での営業活動や物流社員・一般社員のマネジメントに従事することを、主な役割として位置付けられていた。

しかし、同氏は、常々転勤対象となる社員に偏りがあることが気になっていた。家庭の事情等で転勤できない人や、長年一つの地域で勤務しており、今さら転勤対象とならないような人など、一部の社員については、転勤しないことが既得権化していたのである。

こうした社員を、総合職ではなく地域限定社員として位置付け、転勤リスクがない代わりに、報酬水準を抑えることができるのではないか──同氏はそう考えたのである。

「それは良いアイデアです。ぜひ検討しましょう」──コンサルタントも、同氏の提案に賛同した。

上記施策に加えて、業務効率化TF(タスクフォース)では、事務センター設立に向けた検討が進められており、その効果として、派遣・パート社員の削減が見込めること、そして、工数の削減に伴い現状の想定よりも採用人数の抑制が可能となることも明らかとなった。結果として、何とか10億円の人件費削減効果を得られるところまで、こぎ着けることができたのである。X氏は、ほっと胸をなで下ろした。

■計画達成に向けた道筋

「しかし、これだけでは、計画が実現可能か否かは判断できません」

X氏がほっとしたのも束の間、コンサルタントの口からは、次なる課題が・・・。

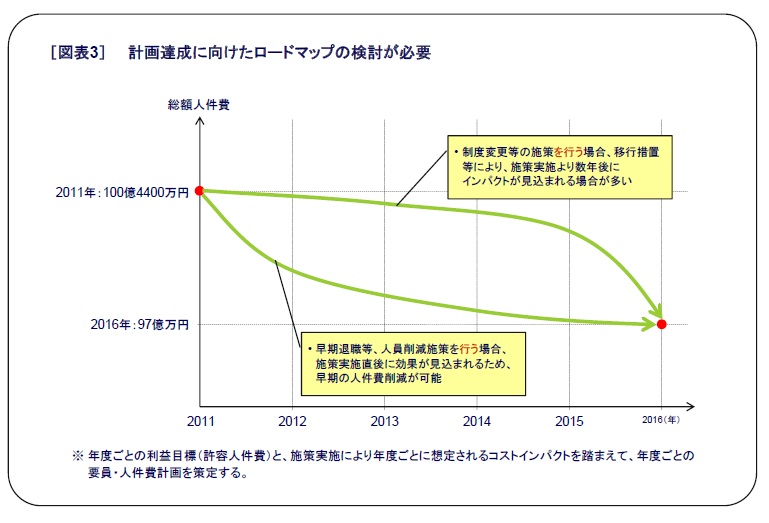

「10億円の人件費削減効果を『いつ』実現すべきか、という問題があります。10億円という目標は、2012~2016年度の5年間で実現すべき目標値ですが、実際には、年度ごとの売上・利益目標の達成のために、年度ごとに目標とすべき水準があり、その目標に達しているか否かを検証する必要があります[図表3]」

たしかに、間接業務の集約化効果が見込めるのは、早くて2年後の予定であるし、人事制度の見直しを行うにしても、移行措置などを考えると、削減効果はすぐには現れない。

そこで、売上・利益の計画に加え、人件費以外のコスト計画も踏まえて、再度、年度ごとの許容人件費を試算し、施策ごとの効果発現時期とそのインパクトを照らし合わせ、実現可能な計画の検討を行うことになった。

そして迎えた中間報告の日。

X氏は、生産性の観点を踏まえた今後5年の必要・許容人件費と人員数の計画、およびその実現に向けた施策についての報告を行った。

特に、地域限定社員制度については、さまざまな質問や意見が飛び交い、会社としての今後の戦略やその実現に向けて、社員に求める役割、そして社員一人ひとりのキャリアや育成の在り方まで含めた議論が行われた。同氏は、その一つひとつに対して、これまでの検討内容を説明し、検討しきれていなかった部分については、宿題として持ち帰ることとし、結果として、地域限定社員制度の導入を進める方向で、社長をはじめとする経営陣の合意を得ることができたのであった。

報告が終わり、同氏がほっと一息ついていると、次に営業TFのリーダーを務めているY部長の報告が始まった。

その報告によると、営業チームでは、中期経営計画の売上目標達成に向けて、“御用聞き”営業から提案営業へのシフトと、新規領域の開拓を検討しているようである。

Y部長の報告を聞きながら、X氏の胸中には、幾つかの疑問が浮かび上がっていた。

「Y部長は、新規領域の開拓に、どれくらいの人員を投入することを想定しているのだろうか。また、提案営業へのシフトといっても、今いる社員のうち、すぐに提案営業ができるような社員は一体どれくらい存在しているだろう。人件費の削減が求められている中、中途採用で人員増強したいと言われても、対応できないぞ…」

──これは、Y部長に一度、話を聞いておく必要がある。

中間報告が終わり、会議室から出て行くY部長を追い掛けて、X氏は急ぎ足で会議室を後にした。

(つづく)

※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年10~11月に掲載したものです