撮影=小林由喜伸

小宮山文男 こみやま ふみお

株式会社銀座ルノアール 代表取締役社長

1949年東京都生まれ。東海大学政治経済学部卒業後、半年ほど米国各地を回る。

大阪で喫茶修業、炉端焼き店の店長を経て、銀座ルノアールに入社。監査役、営業部長を経て、2002年に常務。03年に社長に就任。赤字業績を黒字転換させて再軌道に乗せる。新メニューの開発や新たな店づくりのアイデアも豊富で、社内を熱意で牽引する。

スターバックス以前に「くつろげるソファ」を導入した、業界のさきがけ。

フルサービスの喫茶店からセルフカフェまで、立地に応じて展開する。

日本経済絶頂期の“オヤジのオアシス”には、女性客も増えている。

取材構成・文=高井尚之(◆プロフィール)

定期的に喫茶業界を取材していると“セルフカフェ疲れ”のような現象を見かける。一時は街の喫茶店を駆逐した、低価格のセルフカフェを好まない人も目立つのだ。

「フルサービスの喫茶店に、お客さまが戻ってきたという声もありますが、当店のコアターゲット層は、昔から30~60代のビジネスパーソン。一番の客層だった団塊世代が65歳のリタイア時期を迎えて、郊外型の喫茶店を使うようになっています」

銀座ルノアール社長の小宮山文男さんは、こう説明する。

ここで言う「フルサービス」とは、ウエイターやウエイトレスが注文を取りにきて、飲食を運んでくれる業態のこと。自分で注文して運ぶ「セルフカフェ」と区別するため、業界ではこう呼ぶ。ただし「喫茶店」と「カフェ」に明確な違いはなく、経営者の好みでつけられる。

目的によって使い分ける時代

人数の多い団塊世代(コア層は1947~49年生まれで約700万人)の消費動向は、どの業界でも注目されている。人生経験が異なるため、価値観も多様で一くくりにできないが、確実にいえるのは、従来の高齢者像が当てはまらないこと。

「今の年配層は、現役時代になじんでいたファストフードやカフェ、フルサービスの喫茶店を上手に使いこなします。お昼にマクドナルドに行くなど、目的によって使い分けるのです」

現在、銀座ルノアールは5業態を持つ。①「喫茶室ルノアール」、②「Cafeルノアール」、③「カフェ・ミヤマ」、④「ニューヨーカーズ・カフェ」、⑤貸し会議室「マイ・スペース」の五つだ。

首都圏のビジネスマンにはおなじみで、仕事で使った経験のある人も多いだろう。①と②は似ているが、店舗面積が狭い店を②にしている。③は30歳前後の働く女性、④は20歳前後の若者がコアターゲット。後編で紹介する⑤は団体客向けだ。

ブレンドコーヒーの価格も240円(④ニューヨーカーズ・カフェ)から510~660円(①喫茶室ルノアール)まで幅広い。価格は全国一律にはしておらず、地域や立地条件などによって異なる。

「それぞれの業態でコアターゲット層は設定していますが、実際にはその時の気分や状況で店を使われますね。中高年の方もニューヨーカーズ・カフェを使われます」

そもそも「喫茶店」「カフェ」という業態は、懐が広い。ドリンクとフードを提供する基本さえ押さえれば、さまざまな店が成り立つ。日本で最初の喫茶店が開業されてから120年の歴史があるが、コーヒーに徹底してこだわる店もあれば、その時代の流行を取り入れた店(例えば歌声喫茶やジャズ喫茶、現在ならネットカフェやドッグカフェ)もある。

サラリーマンで「いつかはカフェ(喫茶店)のオーナーでも」と夢見る人は多いのだ。

そんな中で銀座ルノアールがこだわる基本路線は「純喫茶」である。最近は使われなくなった言い方だが、コーヒーや軽食を主体にする純粋の喫茶店という意味で、大正時代からある言葉だ。カジュアルな雰囲気のセルフカフェは、純喫茶とは呼ばれない。

ちなみに“カフェー”(当時の言葉)の最初の黄金期は、大正の終わりから昭和の初めまで。近年改装された「喫茶室ルノアール」は、大正ロマンを意識した店づくりにしている。

●コーヒーだけでなく、くつろぎと安らぎの空間もルノアールの“売り”の一つ

高価格でも、常連客は離れない

今回、取材で伺った店は、銀座ルノアール本社に近い「喫茶室ルノアール中野北口店」。

ドリンクメニューを見ると「ルノアールブレンド」が510円、「水出しアイスコーヒー」が560円、レモン、ミルク、ストレートから選べる「アイスティ」が540円となっている。

ブレンドはエチオピアモカ(という豆)を配合した品、アイスコーヒーは8時間かけてゆっくり水で抽出した品、アイスティはオーガニックインド紅茶を使い、飲みやすく仕上げた品というが、価格は最も安いセルフカフェの倍以上する。

(喫茶室ルノアールのドリンクメニュー)

http://www.ginza-renoir.co.jp/renoir/menu/drink.html

価格に関して小宮山さんはこう解説する。

「よく“ワンコイン”と言われるように、500円の壁があると思います。デフレ時代ですので、低価格で飲食をされたい方は、別の店を利用されるでしょう。

ルノアールをご利用されるのは、500円を超えても気にされないお客さまです。例えば、相手とゆっくりと話をしたい、1人でじっくり仕事に没頭したいという方ですね。そのためには、もちろん店内の清潔さやサービスレベルの高さが求められます」

ルノアールを愛用するお客からは「落ち着いて使える」という声が多い。セルフカフェは便利だが、デメリットもある。以前取材した際には、次のような声が上がった。

「特にオフィス街のセルフカフェは座席間も狭く、混んでくると相席を求められることも多い。くつろぐつもりが、かえってストレスになる」(40代の男性)

「混雑していると手荷物をイスに置けないので、一息つきたい時にはセルフカフェには行かない。他に店がない時は仕方なしに使うが……」(30代の女性)

最近は男性客でも手荷物が多い。女性客の多くは手荷物を床に置きたがらない。そうした客層も座席と座席の間が広く、落ち着ける店を選ぶ傾向にある。

小宮山さんはこうも話す。「当社にとってありがたいのは、多くの常連客の方に支えられていることです。例えば『ルノアールEdyカード』でもお支払いができますが、以前3000円、5000円、1万円のプリペイドカードの種類があった時に、最も売れたのが1万円のカードだったほどです」

昔からルノアールは常連が多い店だった。筆者がこの仕事を始めた四半世紀前、何人かの新聞記者に指定される店は「当たり前のように」喫茶室ルノアールだった。着席すると水と一緒にタオル地のおしぼりが出て、飲み物がなくなる頃にお茶が出てくるサービスは今でも健在だ。

●絶妙のタイミングで出されるお茶のサービスからは「おもてなしの心」を感じる

高度成長期に支持された「ロビー風喫茶」

店が有名な割に会社の由来は知られていないが、銀座ルノアールの前身は「花見煎餅」という会社だ。創業者は小宮山さんの父である正九郎氏(現会長)。復員後、1947年に都内中野区にて菓子小売業を開業し、55年に有限会社花見煎餅を設立。この会社の喫茶部門が独立して現在の銀座ルノアールとなった。

本社は中野区から杉並区(高円寺)へと移り、昨年6月に中野区に本社ビルを新設して戻った。東京五輪の年、64年に喫茶室ルノアール1号店を日本橋に開業したが、意外にも銀座との縁は薄い。

●2011年6月、創業の地である中野区に新設した本社ビル

ちなみに、現社名の由来は画家のルノワールから。今でも「名画に恥じぬ喫茶室」を掲げているが、これにも意味がある。かつては “ロビー風喫茶”を目指したのだ。

小宮山さんはこう説明する。

「自宅では味わえない雰囲気を持つ店として、ホテルのロビーを意識した喫茶店にしたのです。ソファも重厚なものを採用しました。当時は、まだ結婚式など特別な場合以外はホテルの喫茶室を利用する機会も少なく “脱日常感覚”でご利用いただけたのです」

高度成長期に評判を呼んだルノアールは、80年代に入ると営業マンから高い支持を得た。ITによる“ソリューション営業”もない時代。ひたすら足で稼ぐ営業マンのやすらぎの場となる。ソファがゆったりした「都会のオアシス」を掲げた店は、中高年男性客の姿が非常に多く、中には居眠りをする客もいた。

まだ現代ほど世の中が気ぜわしくない時代には、よくも悪くも“オヤジのオアシス”(80年代当時にささやかれた言葉)だった。

ルノアールが喫茶業界に果たした役割は大きい。例えば業界で最初にPOSシステムを導入し、業界初の株式上場(店頭公開)を果たすなど“ドンブリ勘定の水商売”と揶揄(やゆ)された喫茶業界のイメージを高めた点で評価される。

たとえドトールが「業界初の上場企業」と掲げようが(一部上場という意味ではその通り)、スターバックスが「ゆったりできるソファ」を売り物にしようが、ルノアールが先んじていた事実は指摘しておきたい。

期待されなかった次男が行う「改革」

小宮山さんは、正九郎氏の息子で2代目社長だ。それなら当初から後継者教育を受けていたと思いがちだが、事実はまったく違う。「父は当時のカリスマ経営者でしたが長兄主義で、次男の私は期待されていませんでした。入社前も入社後もいろいろありましたね」

大学卒業後、米国に渡り半年間ハウスボーイ(家政夫)をしながら全米各地を回った小宮山さんは、帰国後は大阪の喫茶店で2年間修業。家業に入社して命じられたのは、炉端焼き店の経営だった。

「父の言い分は『将来、こういう店を手掛けるかもしれないから』でした。まるで経験がないので、『無給で結構ですから修業させてください』とお願いして、他店で調理修業もしました。修業後に大崎駅近くで開業して4年続けた後、売り上げが伸びずに店を閉めました。辞めて相談した時も冷たかったですね(苦笑)」

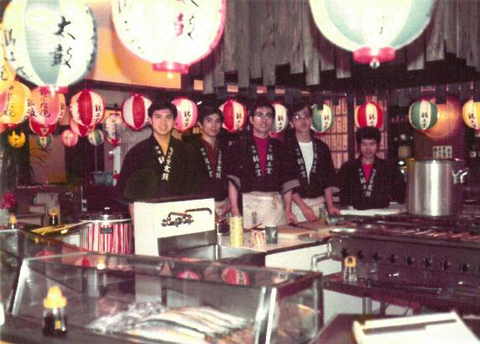

●大崎駅近くに炉端焼き店を開業したころの小宮山氏(向かって一番左が同氏)

広告代理店と組み、店の公衆電話の上にパンフレットを置くスペースを設け、ここに置く権利を1店当たり月5000円で販売して稼いだこともある。「この2代目が…」と厳しい目を向ける古参社員には「私の給料はこの売り上げから出ていますから」と説明していた。

セルフカフェである「ニューヨーカーズ・カフェ」を展開したのは業界でも遅かったが、「本当は昭和時代からセルフカフェを提案していました」と言う。これも「ウチは正統派路線を貫くんだ」と正九郎氏に反対され続けた。ようやく認められて高田馬場の店をニューヨーカーズ・カフェに変えたところ、売り上げが3倍になった逸話もある。

そんな小宮山さんは、自らを“泥亀”と語る。「会議の最後で私が提案すると、父は烈火のごとく怒る。すると私はカメのように首をすくめて泥の中に潜り、怒りが収まるのを待つ。やがてまた別の機会に首を伸ばし意見をしたのです」

兄が病気になったため、社長に就任したのは2003年。高度成長期(インフレ時代)のビジネスモデルが通用せず、会社は赤字に転落していた。そこで店舗が入居する各地のオーナーを回り「デフレ時代なので、賃貸料を見直してください」と頼み、年間で1億円ほど浮かせて賞与の原資をひねり出したこともある。

社長就任後は、立地や客層に合わせて店の業態を細かく見直し、黒字転換を果たした。

「新メニュー」「改装」で、鮮度を訴求

女性がカフェラテを好むようになったスタバ以前のコーヒーは“オトコの飲み物”だった。高度成長期や80年代は、「オレはコーヒー、じゃあオレはアメリカン」という男性客の注文が多く、昔のルノアールの注文はブレンドとアメリカンだけで7割を占めていたほど(現在はコーヒー系で5割未満)。そんな時代のメニューは、あまり見直さなくてよかった。

好みが多様化する現代では、新たなメニュー投入をしないと新鮮味も出ない。常連客が多いので、なおさら選択肢を増やして、選ぶ楽しさを訴求している。

例えば、この夏のメニュー(6月1日から9月30日を予定)では、完熟トマト6個分を使用した「トマトジュース」(中野北口店では680円)や、「ちょっと贅沢なWのベリー」(ブルーベリーとクランベリー、価格は同じ)といったメニューを投入。さらに「カフェゼリー&オーレフロート」(同価格)といったメニューも提供している。

「ドリンク、フード、スイーツとさまざまなメニュー開発をしており、人気の高いメニューは定番化を考えています」

●この夏の“戦略商品”。左から「完熟トマトジュース」、手前が「カフェゼリー&オーレフロート」、

右奥がブルーベリーとクランベリーの「ちょっと贅沢なWのベリー」

店の改装やスクラップ&ビルドにも積極的だ。中野北口店も6月に一部改装したが、老朽化した店は全面的に改装したり、新規出店、賃貸契約満了に伴い閉店させたりしている。小宮山さんが社長に就任して10年目だが、当時から全体の店舗数は110店前後。だが、場所や業態などはかなり変えている(現在も115店=2012年8月1日現在)。

しばらく来店しなかった人が、久しぶりに全面改装された喫茶室ルノアールを訪れると「結構変わったな」という印象を持つだろう。

「何年もかけて予算の範囲で続けてきましたが、改装率は98%まで進みました。リニューアル後は30代の方も目立つようになり、客層も若返っています」

都心の店を何度か利用した際に感じたが、オフィス街の店舗には働く女性の姿も増えた。オヤジ客中心から、ビジネスパーソンの憩いの場へと変わりつつあるようだ

■Company Profile

株式会社銀座ルノアール

・創業/1955(昭和30)年 ・設立/1964(昭和39)年

・代表取締役社長 小宮山 文男

・本社/東京都中野区中央4-60-3

(TEL) 03-5342-0881(代)

・事業内容/カフェ・喫茶など飲食店の経営、煙草及び喫煙具の販売

・代表商品/『喫茶室ルノアール』『Cafe ルノアール』『カフェ・ミヤマ』

・従業員数/1434人(2012年7月20日現在)

・企業サイト http://www.ginza-renoir.co.jp/

◆高井尚之(たかい・なおゆき)

ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年から現職。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)、『花王の「日々工夫する」仕事術』(日本実業出版社)、近著に『「解」は己の中にあり 「ブラザー小池利和」の経営哲学60』(講談社)がある。