組織のみんなを幸せにする交渉としての労務管理

|

松浦 正浩 まつうら まさひろ 東京大学公共政策大学院 特任准教授 東京大学工学部土木工学科卒、三菱総合研究所研究員、マサチューセッツ工科大学都市計画学科修士・Ph.D.課程などを経て、2008年10月より東京大学公共政策大学院 特任准教授。専門は合意形成論、都市・環境政策。主要著書に『実践!交渉学:いかに合意形成を図るか』(筑摩書房、2010)、『コンセンサス・ビルディング入門』(共訳、有斐閣、2008)ほか著書・論文多数。 |

社会に存在する多様な交渉を横断的に分析するため、米国では交渉学(theory of negotiation)研究が、ハーバード大学交渉プログラムなどを中心に、学際的に発展してきた。ここでは、交渉学の知見を用い、すべてのステークホルダーをより幸福にする労務管理の可能性を模索していきたい。

相互利益は必ず存在する

雇用者は、事業をすれば儲(もう)かると思うからこそ、事業に必要な人を雇う。同様に労働の対価が得られると思うからこそ、被雇用者は労働力を提供する。結局、雇用者の側も、被雇用者の側も、何らかの利益があると期待するからこそ、両者の間に雇用契約が成立する。いかなる雇用関係であっても、このような「相互利益(mutual gains)」が原則として存在する。

相互利益をどのように雇用者と被雇用者の間で分配するかは、「交渉(negotiation)」で決まる。雇用者が被雇用者を雇用することで相互利益が発生するという前提で、その相互利益の分配について約束することが雇用契約の交渉の本質である。

実際の雇用契約の交渉では、誰もが自分の利益にばかり目がいってしまいがちである。しかし、雇用者と被雇用者の間に相互利益が存在して初めて交渉が成立するのだから、自分と相手の間にどのような相互利益が存在するのかについて考える必要がある。例えば、被雇用者がスキルを活かせる職場のほうが、より大きな相互利益が発生する。雇用者と被雇用者のマッチングがうまくできれば、両者が得る相互利益がより大きくなり、交渉も妥結しやすくなるし、社会全体の生産性も高まる。

相互利益を増やす統合型交渉

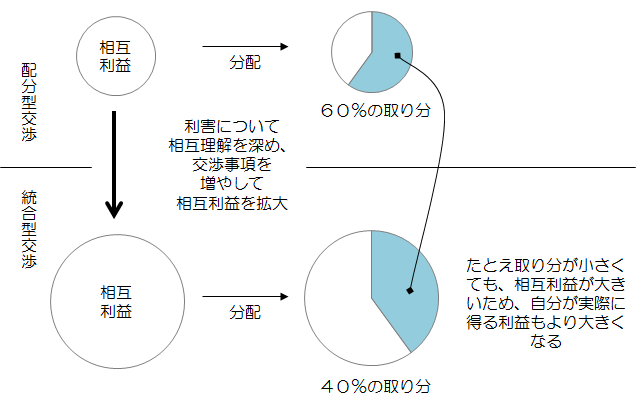

ある一定量の相互利益を分配する交渉は難しい。できるだけ自分の取り分を増やすため、相手の足元を探ったり、情報や印象を操作したり、さまざまな策略が巡らされる。このような「配分型交渉(distributive bargaining)」が繰り返されれば、往々にして、不信感が蔓延(まんえん)し、情報共有が阻害され、たとえ相互利益が存在したとしても、感情的な理由などによる交渉不成立も増える。その一つの解決策が、相互利益を交渉によって増大させる「統合型交渉(integrative bargaining)」である。

利益を金銭の多寡(多いか少ないか)のみで認識してしまうと、交渉は、自分の取り分をどれだけ増やすかという配分型交渉の駆け引きになってしまう。しかし、利益に関する認識は人によって異なることも多い。例えば雇用者は、賃金を低く抑えるほかにも、無断欠勤しないこと、職員間のトラブルを起こさないこと、現場での問題解決能力が高いことなど、多様な期待を被雇用者に対して抱いているだろう。同様に被雇用者も、勤務時間の自由度、職場の心地よさ、自己充足感など、賃金以外の要望を持っていることも多いだろう。

このような期待や要望のことを、交渉学では「利害(interest)」と呼び、重視している。雇用者と被雇用者が異なる利害を持っていたら、利害の間で取引することで、両者の満足度が同時に改善される可能性がある。例えば、雇用者が賃金を重視、被雇用者は勤務時間の自由度を重視しているのであれば、賃金は少し下げる代わりに勤務時間の自由度を高めることで、両者の満足度が向上する可能性がある。賃金だけを交渉していたら、「上げろ」「下げろ」の水掛け論にしかならないが、勤務時間の自由度という利害を交渉材料に加えることで、両者が満足し得る解決策が見つかるのである。自分と相手の利害をリストアップした上で、相手との間に「ズレ」を見つけられれば、そこから新たな価値を生み出すことができるのである。

実際の交渉では、お互いの利害が不明瞭なことも多い。雇用者側も、被雇用者側も、自らにとって一番よい条件を列挙した「立場(position)」を主張し合うところから、交渉は始まる。しかし、立場を主張するだけでは、誰がどの利害を重視しているのかが見えてこない。利害のズレを活用して価値を生み出す統合型交渉を目指すのであれば、相手が表面的に伝えてくる立場にとらわれず、背後にある利害を冷静に模索するスキルが必要となる。

統合型交渉のメリット

交渉における分配の公正性

例えば、法人として100万円の利益を得られるとき、雇用者と被雇用者、それぞれがいくら貰(もら)うべきだろうか。雇用者が10万円で被雇用者が90万円、あるいは逆に雇用者が90万円で被雇用者が10万円、または雇用者も被雇用者も50万円ずつ、など金額の組み合わせは合計が100万円以内という制約の下でいくらでも考え得る。統合型交渉で複数の利害を組み合わせることにより相互利益のサイズを大きくしたとしても、やはりその相互利益の分配の組み合わせは、数限りなく考えられる。

このとき、「正しい」分配について、交渉学は正解を与えてくれない。法律に違反せず、機会損失が発生しないのであれば、いかなる交渉による合意も「正しい」と言える。しかし現実の交渉では、分配が「公正(fair)」でなければ、配当の少ない当事者が不満を持つだけでなく、周囲の関係者の心証も悪くなる。特に労務管理の場面では、統合型交渉で相互利益の拡大を目指すだけでなく、被雇用者や周囲のステークホルダーが「公正」な雇用をしていると認識されるよう、雇用者の側が注意を払うことも、持続可能なビジネスを実現するための必要条件である。