部下や職場全体のモチベーションをどうすれば高められるのかを、経営心理学の立場から、クイズなどを交えて分かりやすく解説した入門書です。著者によれば、①個人の成功体験の紹介ではなく、誰にでも役立てられること、②心理学の最新の研究に基づいていること、③日本人に特徴的な心情や文化的背景を前提に解説していることが、本書の特色であるとのことです。

第1章では、多くの若者が「成長したい」という時代に、成長欲求をモチベーションにつなげるにはどうしたらよいかを考察しています。第2章では、ほめて育てるというのが流行っているが、それには落とし穴があるとし、ほめる際の注意点を示しています。第3章では、モチベーションは気分に大きく左右されるという視点から、上司のちょっとした声掛けの効果について考え、そのコツが紹介されています。

第4章では、内発的動機付けと外発的動機付けをどのように使ったらよいかを解説しています。第5章では、ポジティブなものの見方のコツについて述べるとともに、ネガティブだからうまくいっている人もいて、そうした人にはどう対応すればよいかを説いています。第6章では、分かっていてもできない理由について考察しています。

第7章では、「無意識の威力」に焦点を当てて、日常生活の中でモチベーションを高めるコツを紹介しています。第8章では、目標管理の問題点を指摘しつつ、業績目標と学習目標という視点から、モチベーションを維持するのに有効な目標の立て方について検討しています。第9章では、関係性(人間関係)に重きを置くのが日本人の特徴であることを念頭に置き、アメリカのモチベーション論では見落とされがちな日本人独自のモチベーション法則について考察しています。

日経文庫ということもあり、テキストとしてコンパクトにまとまっているため、モチベーション理論について、マズロー、マグレガ―、ハーズバーグなど1960年代の理論あたりまでは学習したものの、それ以降どのような理論が展開されてきたかを今一度俯瞰(ふかん)しておきたいという人には手ごろな入門書であると思います。

個人的には、目標管理において、業績目標と学習目標のどちらを持つかによってモチベーションが異なってくるといった点や、日本人は仕事よりも職場を重視する傾向があるため、関係性を整えるだけでモチベーションが上がるといった指摘が腑に落ちるものでした。

人事パーソンの視点から見て、幾つかの気付きを与えてくれる本であるとは思います。ただし、クイズが意外と歯ごたえがないのと同様、読む人によっては、それほど目新しさが感じられなかったりするかも。また、こうした心理学系の本にありがちですが、実践に活かさなければならない立場の人が読んだ際には、ややもの足りなさを感じる面もあるかもしれません。

著者には専門書に近い内容の本から自己啓発書まで多くの著書がありますが、本書はその中間的位置付けでしょうか。より専門書的な本として『モチベーション・マネジメント』(2015年/産業能率大学出版部)があり、自己啓発よりも知識としての理解に重点を置くならば、体系的にはそちらのほうがスッキリしているように思いますが、これは読者の好みの問題でしょう。

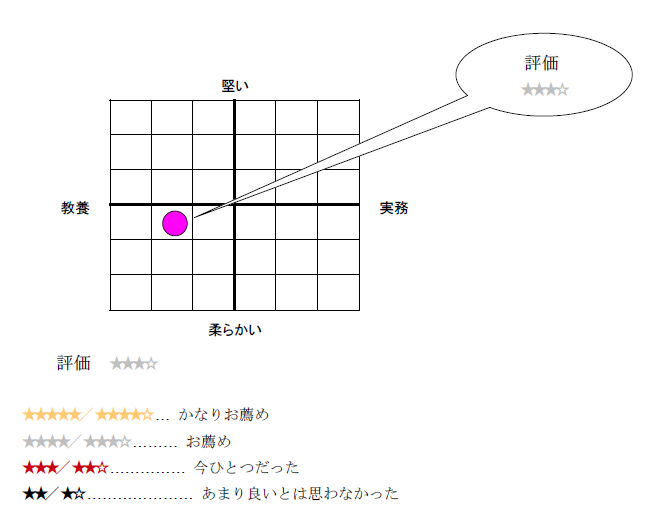

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2015年12月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー