鳥越 慎二 とりごえ しんじ

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント 代表取締役社長

前回は、ストレスチェック義務化の背景として、企業が抱えるメンタルヘルスに関わる労働問題やリスクについて紹介しました。では、そもそもストレスチェック制度とはどういったものであるのか、今回は重要なポイントに絞って解説します。

ストレスチェック制度とは何か

まず厚生労働省による制度趣旨からみると、以下の二つを目的としています

[セルフケア]

労働者のストレスマネジメントの向上を促すこと

[職場環境改善]

うつ病などメンタルヘルス不調を未然に防止するため、職場環境を改善するなどして心理的負担を軽減させること

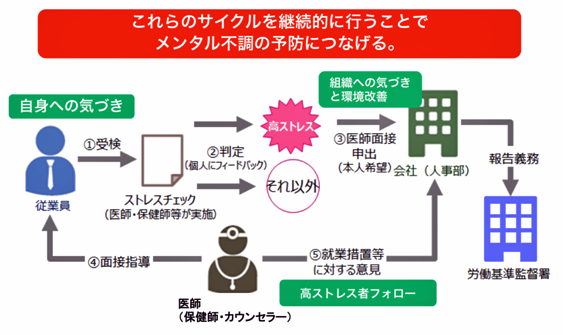

従業員にとっては、ストレスチェックの結果をみて、あらためて自分のストレスに気づく機会となること。そして組織にとっては統計的な集団分析を行うことで、ストレスチェックが職場改善につながる制度となることが説明されています。

ただ、集団分析のベースとなるのは従業員一人ひとりの回答ではありますが、決して組織内のメンタル不調者を洗い出すことが目的ではありません。そもそもストレスチェックの結果は受検した本人の同意がない限り、事業者が取り扱うことは禁じられています。真の目的は、ストレスを測ることで個人と職場環境の課題を可視化し、メンタル不調の発生を未然に防ぐ「一次予防」です。

また、労働安全衛生法の規定では、従業員50名以上の事業場について、①全従業員を対象として医師・保健師等によるストレスチェックを実施し、②実施した医師・保健師より従業員へ直接チェック結果を返却すること、③そして高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師による面接指導と、④その結果に基づき、医師の意見を踏まえて必要に応じた就業上の措置をとることが義務づけられています。

[図表1]ストレスチェック制度の目的

ここでよく勘違いされるのが、「実施を怠っても罰則がないから問題はない」という考えです。しかし、ストレスチェックの実施については、管轄の労働基準監督署に結果を報告する「義務」があります。実施していない、実施者が極めて少ない、または医師面談の実績がないというケースは労基署の調査が入る可能性も考えられることから、相当の強制力を持つと解釈するのが妥当です。

ストレスチェックでは何を聞くのか

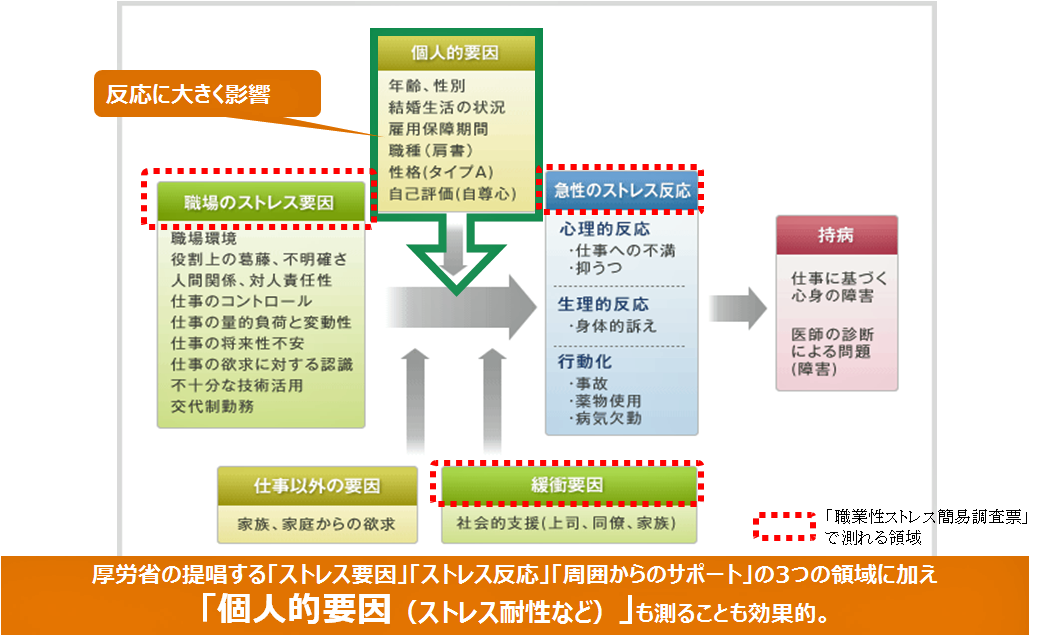

ストレスチェックは調査票を用いて実施されます。厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」では、以下の三つの要素について調査することが定められています。

① ストレス要因:業務の量や質、やりがいなどストレス反応に影響を与える要因

② ストレス反応:疲れた、眠れないなど心身症状が引き起こされているかどうか

③ 周囲のサポート:上司や同僚など、職場における他の労働者による当該従業員への支援について

[図表2]ストレスチェックで何を調査するのか(職業性ストレスモデル)

この三つの要素は、職場ストレスを考える上でスタンダードとなっている「職業性ストレスモデル」を基にしています。

まず理解しなければならないのは、ストレス要因は同じでも、ストレス反応は人によって異なるということです。上司から同じ内容の業務を与えられたとしても、「自分は期待されているから任された」と受け取る人もいれば、「嫌われているから大変な仕事を押しつけられた」と考える人もいます。つまり、ストレス反応の違いは、外部からの要因だけでなく、本人の捉え方によって変化するのです。

また、上司や同僚、家族など周囲のサポートは緩衝要因として機能し、ストレスに対する耐性も変化します。さらに年齢や性別などの個人的要因も含めて、外部要因と内部要因の両側面からストレスの度合いを測定することが重要と言えます。

設問については、「ストレス要因」「ストレス反応」「周囲からのサポート」の3要素がきちんと含まれていれば、会社によって自由に追加することができます。ただし、尺度の信頼性・妥当性などが科学的に一定の水準に達し、外部の評価に耐え得る内容である必要があることから、現実的には外部EAPなど専門ベンダーから自社に適した設問提供を受けるケースがほとんどです。

結果を受けて、会社は部門別、男女別、役職別などさまざまな切り口で集団分析を進めていきます。

分析と集計はまったくの別モノ

集団分析において何より重要なのは、分析結果を基にストレス要因となっている職場環境の課題を明確化し、改善につなげることです。そのため、会社が集団分析およびそれに基づく職場環境改善を行うことは法令上「努力義務」となっています。

気をつけなければいけないのは、「分析」と「集計」はまったく異なるものであるという認識です。単に役職や部署といったセグメント別に平均値を出すだけでは、何が正しいかどうか、どこから手をつければよいのか判断できません。中にはストレス度合いに大きな影響力を持つ設問項目もあれば、そうでない項目もあります。

結果を受けてどういったアクションをするか、外部の専門ベンダーやEAPサービスの協力を基に、組織改善を進めていくのが望ましいと考えられます。

また、ストレスチェックは高ストレス者と判定される人"以外"にも、意義のある制度にするべきだと考えています。例えば、ストレス耐性が高くない人でも、年1回のストレスチェックを行ったタイミングがたまたま業務負担が小さい時期でストレス要因がなかったため、高ストレスと判定されないという可能性もあります。こういった人も「高ストレスではなかった」と問題を放置するのではなく、普段からストレスに対する自身の受け止め方や対処法を振り返り、繁忙期など刺激が多くなったときに準備しておくことが大切です。

Profile

鳥越慎二 とりごえ しんじ

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

代表取締役社長

東京大学経済学部経済学科卒業。ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院修了(MBA 経営学修士号取得)。ベイン・アンド・カンパニーにてコンサルティング業務に従事後、1994年、㈱アドバンテッジパートナーズ・パートナーに就任。翌年、㈱アドバンテッジ インシュアランス サービスを設立、同社代表取締役社長に就任。1999年、㈱アドバンテッジ リスク マネジメントを設立。

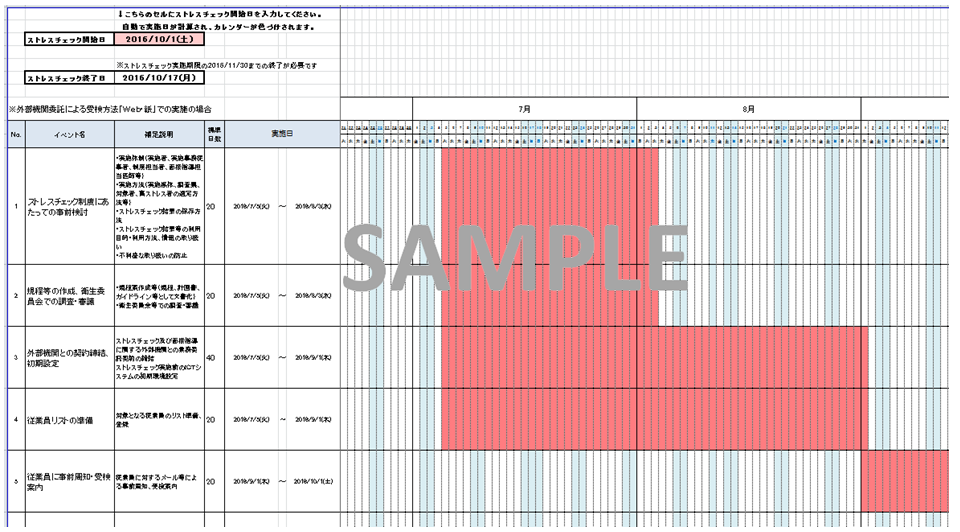

アドバンテッジ リスク マネジメントからのお知らせ

ストレスチェック対策実施までのロードマップが見えてくる、

「TO DOスケジュール表」を無償ダウンロード配布!

■お申し込みはこちら■

https://armg.smktg.jp/public/application/add/128?ss_ad_code=rosei

株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント