馬場 裕子 ばば ゆうこ

一般社団法人JMAメンタルヘルス研究所 理事 シニアコンサルタント

前回のレポートでは、『セルフケア』(個人のストレス対策)について触れましたが、今回はメンタルヘルス不調予防の第2の柱である、『ラインによるケア』を考えたいと思います。

『ラインによるケア』は、管理監督者が安全配慮義務として行うケアのことです。一般的には、日ごろから職場環境を把握し、必要に応じて改善したり、部下からの相談対応を行うことなどを指します。

メンタルヘルス対策としても、組織の活性化のためにも、職場ごとに取り組むべきテーマがたくさんあります。言うまでもなく、そのキーマンは管理職です。キーマンである管理職をターゲットとした施策について、お話したいと思います。

管理職研修の内容

メンタルヘルス不調者への対応を除き、メンタルヘルス対策として企業が率先して行うことの一つに、「管理職研修」があります。厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」(平成25年度)によると、「管理監督者への教育研修・情報提供」について100人以上の企業は過半数が実施し、1000人以上の企業だと8割方が実施しています。

また、研修の内容は、下記のようなものがよく見られます。

① メンタルヘルスの基礎知識(病名や症状の理解含む)

② メンタルヘルス不調者が出た場合の対応・社内手続き

③ 管理職に求められる役割

④ 労働安全衛生法の理解(労災認定された事例含む)

⑤ 早期発見(部下の変化に気づくポイント)

⑥ 復職支援

⑦ 部下とのコミュニケーションを円滑にするスキル

最近では、メンタルヘルス不調に陥る要因として、パワーハラスメントの問題が顕在化しているため、管理職研修にハラスメントの防止に関する内容や、部下への指示・指導に当たっての「アンガーマネジメント」を入れるケースも増えているようです。複数の会社で産業医をし、管理職研修も数多く実施している先生の話によると、「基礎知識」のようなものでも、すぐに忘れてしまう人が多く、繰り返し情報提供や教育を続けていくことが大切だということです。実際、東京大学大学院教授 川上憲人氏らの研究報告※においても、1年に1回研修を行うことが効果的と検証されています。長時間である必要はないので、少なくとも年1回、また定期的に管理職対象の研修を行うことが重要です。

※厚生労働省「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」

(平成21年度・厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業)

ストレスチェックの前後に必要な管理職研修

先に述べたように、管理職研修の多くは、「部下の不調に早く気づく」ことを目的としたものになっています。研修以前の問題として、日ごろからいかに部下の様子や状況を把握しているかがポイントです。

ここでは、義務化されたストレスチェックに関連した管理職の役割について考えてみましょう。ストレスチェックは一次予防(未然防止)が目的ですので、この機会をフルに活用して、健康な組織・人づくりを推進することが有効です。そのためには、会社として、「予防に注力して、いきいきとした組織をつくる」といった明確な会社の方針を打ち出し、社員に浸透させていくことが重要です。一般社員にその考え方や会社の取り組みを伝えていくのは管理職です。ですから、集合研修というような場でなくても構わないので、管理職の理解促進を図る機会は重要だと思います。

また、ストレスチェック実施後にも管理職の活躍の場があります。集団分析結果(職場ごとの分析結果)を活用するフェーズです。自職場の結果を見て、具体的な施策に結びつけるためには、結果をきちんと読み解き、結果を職場メンバーにフィードバックし、職場メンバーを巻き込みながら対策を考えていくことが有効です。この一連の活動を支援するために、「集団分析結果読み解き研修」があります。自職場の集団分析結果を見て、強み・弱みを見つけ出し、最終的には、問題点を絞り込み、具体的な対策(アクションプラン)を考えるための研修です[図表1]。

管理職が机上で考えているだけでは実践的ではないので、研修の場では、手法を学ぶにとどまります。その後、職場に戻って、職場でのメンバーとの対話を通じて、メンバーの納得性のある具体的な対策につなげてもらうことが狙いです。この手法については、次回のテーマの「職場環境改善」に関連しますので、詳しくは第4回の解説で紹介します。

[図表1]「集団分析結果読み解き研修」の内容・構成イメージ

| テーマ | 具体的内容 | 目的 |

Ⅰ.全体(全社)傾向の説明 |

全体(全社)報告書より、全体的な強み・弱みや課題を説明する |

・全体と比較した自職場の特徴を捉えやすくする

・自職場単位では分析できない、詳細な属性別の結果(年代・階層別等)が理解できる→改善策が見つけやすくなる

|

Ⅱ.自職場の集団分析結果の読み込み |

① 自職場の強み・弱み(特に弱み)を書き出す

② ①の背景・要因(特に弱み)を書き出す

③ 自職場の問題点を絞り込む

|

・自職場の集団分析結果から、具体的な改善策を見出すための着眼点を明確にする

|

Ⅲ.改善テーマのリストアップ |

Ⅱで抽出した問題点より、取り組むべき改善テーマをリストアップする |

・自職場の問題点を明確にし、適切な改善テーマの抽出につなげる

|

Ⅳ.グループワーク |

ⅡとⅢの結果を相互にシェアする |

・他職場のメンバーから好事例を学ぶ、相互にアイディアを出す

|

Ⅴ.職場でのワークショップの進め方・留意点 |

・実際に職場に戻って、改善を進めてもらう足がかりとする

|

管理職自身のセルフケア

ここまでの内容を読んで、ため息をつきたくなった管理職の方々もいらっしゃるのではないでしょうか。パワーハラスメント、情報セキュリティ、ダイバーシティ…数多くの課題や研修が管理職にのしかかっている上、自身も成果を求められ、中間管理職がますます多忙になっているからです。

管理職に対する研修の重要性を述べてきましたが、私自身は、管理職のセルフケアがまず重要だと考えています。あるIT企業の調査結果では、課長職と一般職のストレス要因を比較してみると、「成果に対する過度なプレッシャー」や「処理能力を超えた仕事量」は共通していましたが、課長職はストレス要因が一般職よりも多く、「他部署との調整や根回しの多さ」なども挙がっていました。また、一般職は、ONとOFFの切り替えによってリフレッシュできているものの、課長職は、仕事量のコントロールができなかったり、休みが取れなかったりと、より深刻な状態にあることが分かりました。

実際に、自分の上司がストレスの高い状態にいたとするならば、部下とのコミュニケーションも円滑でなくなり、ましてや部下のサポートができるような状態ではなくなる可能性があります。上司がいきいきとできていなければ、部下にも悪影響を与えかねません。言い方を変えると、上司が元気でマネジメントが機能していれば、職場の状態は良好になるでしょう。

ある大手企業において、部下からの上司評価が高い職場と低い職場を比べてみると、明らかに前者のほうが職場のコミュニケーションや仕事のやりがいが高いという研究結果があります。役割として部下のストレスケアが求められるため、管理職自身のストレスケアは、後回しになりがちですが、実は、管理職のストレスケアも不可欠な時代となってきているのです。

管理職研修(ラインケア研修)の効果

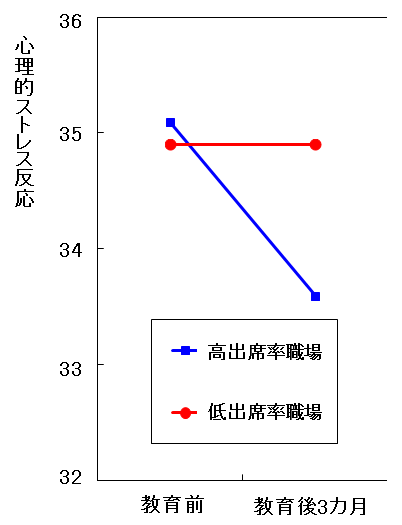

忙しい管理職に足を運んでもらう集合研修を行う場合、目的や効果を明確にする必要があります。管理職研修の効果として、面白い研究を一つご紹介します。北里大学の堤 明純教授らの研究で、管理職を対象としたメンタルヘルス教育(一般的講義と傾聴の講義)を行い、管理職の出席率が高かった職場と低かった職場で全職員のストレス反応を調べたところ、管理職の出席率が高かった職場は、研修前に比べて、研修3カ月後の心理的ストレス反応が改善していたというものです[図表2]。

[図表2]管理職研修の効果検証研究

・自治体本庁職員の管理職を対象としたメンタルヘルス教育(90分の一般的講義と45分の傾聴に関する講義)。

・部署ごとに1/3以上の管理職が出席した場合を「高出席率職場」、それ未満を「低出席率職場」と区分

・高出席率職場では教育後3カ月目に全職員の心理的ストレス反応が改善(介入効果 p=0.021、非管理職に限定すると p=0.071)

Tsutsumi et al. J Occup Health (2005)

資料出所:㈱JMAホールディングス主催「メンタルヘルス対策の新潮流」(2015年)の川上憲人氏

(東京大学大学院 教授)資料より抜粋

これは、自治体での研究結果ですが、研修を受けた管理職の意識や行動が変わり、職場メンバーへの好影響が出た事例です。情報や知識の付与だけでなく、管理職の行動変容を狙った研修が効果的だといえます。

先に紹介した、ストレスチェックの集団分析結果の活用についても、研修では手法を学び、職場で実践することを目的としています。研修の場での頭を使った知識学習も重要ですが、それ以上に、管理職の意識や行動を変えるための工夫が求められています。

JMAメンタルヘルス研究所からのご案内

◆ 6-7月開催 2つのストレスチェック講座(無料)

[セミナー1]これから準備を始める法人向け、ストレスチェック講座

① 6月17日(金) 15:30~17:00 ② 7月7日(木) 13:00~14:30

③ 7月29日(金) 15:30~17:00

[セミナー2]マネジメントに役立つストレスチェック講座

① 6月16日(木) ② 7月7日(木)

※各日とも15:30~17:00開催

各セミナーのご案内・お申し込みはこちら

⇒ http://www.jmamh.or.jp/seminar/index.html

◆ セルフケアのためのオンラインプログラム

『iCBTトレーニング』のご案内はこちら

⇒ http://www.jmamh.or.jp/icbt.html

◆ ストレスチェックサービス

『Smart Stress Check』のご案内はこちら

⇒ http://www.jmamh.or.jp/stresscheck/index.html

【お問い合わせ先】

一般社団法人 JMAメンタルヘルス研究所

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2

住友商事竹橋ビル16階

TEL:03-6777-6226 FAX:03-6695-5388

E-mail: mental@jmamh.or.jp

URL: http://www.jmamh.or.jp/

Profile

馬場 裕子 ばば ゆうこ

一般社団法人JMAメンタルヘルス研究所

理事 シニアコンサルタント

1997年慶應義塾大学大学院経営管理研究課修了、経営学修士(MBA)。同年、株式会社日本能率協会総合研究所に入社し、CS(顧客満足度)調査・研究に携わった後、組織や人材の問題解決のための調査・コンサルティングに10年以上従事する。また、リーダーシップ研修や職場活性化のためのワークショップの講師も務める。現在では、産学連携でのメンタルヘルスの予防に向けた商品開発も手がける。著書に「メンタルヘルス対策実務マニュアル~人事部主導の「組織・体制・仕組み」づくり~」(共著)がある。