ピープル・アナリティクスが人事を変える

|

清瀬一善 きよせ かずよし 2001年慶應義塾大学大学院修士課程修了後、大手シンクタンクに入社。人事制度設計・人材育成体系構築等のコンサルティングプロジェクトに従事する傍ら、人材マネジメント・雇用政策に関する調査・提言活動に従事。2014年にリクルートワークス研究所に参画した後は、一貫して人材マネジメントに関する研究に従事している。今年度(2016年度)の研究テーマはピープル・アナリティクス。2009年King's College London MSc in HRM and Organizational Analysis修了。 |

人事を科学するピープル・アナリティクス

ピープル・アナリティクスとは、人材にまつわるさまざまなデータの収集・分析を通じて、職場や個人の働き方のどこに特徴や課題があり、何を改善すべきかを明らかにすることによって、生産性を向上させるための技法を意味する言葉である。

こう書くと、「別に新しい概念ではないのではないか」――そう思われる読者も多いかもしれない。なぜならば、すでに多くの企業において、人事部門は、自社人材のパフォーマンスデータ(評価・処遇関連の各種データ)、キャリアデータ(職務経歴・異動履歴・保有資格など)、セルフチェックデータ(従業員満足度調査や各種アンケート調査の結果など)といったデータを収集・分析し、人事運営に活かしてきたからだ。

しかしながら、近年のピープル・アナリティクスには、2種類の「新しい」人事データが加わりつつある。一つは、ウェアラブル端末等のIoT(Internet of Things:モノのインターネット)・センサーの技術革新により収集可能になった、行動・コミュニケーションデータ(会話の相手、会話の時間、会話の際の位置情報など)。もう一つが、ヘルスデータ(心拍、睡眠時間、脳波、目の動きなど)である。これらの「新しい」人事データを「伝統的」人事データと組み合わせることにより、より高精度に、「働く」「成果を上げる」ための施策検討を科学的に行うことができるようになりつつある。

新しい「全人格主義」の時代がやってくる

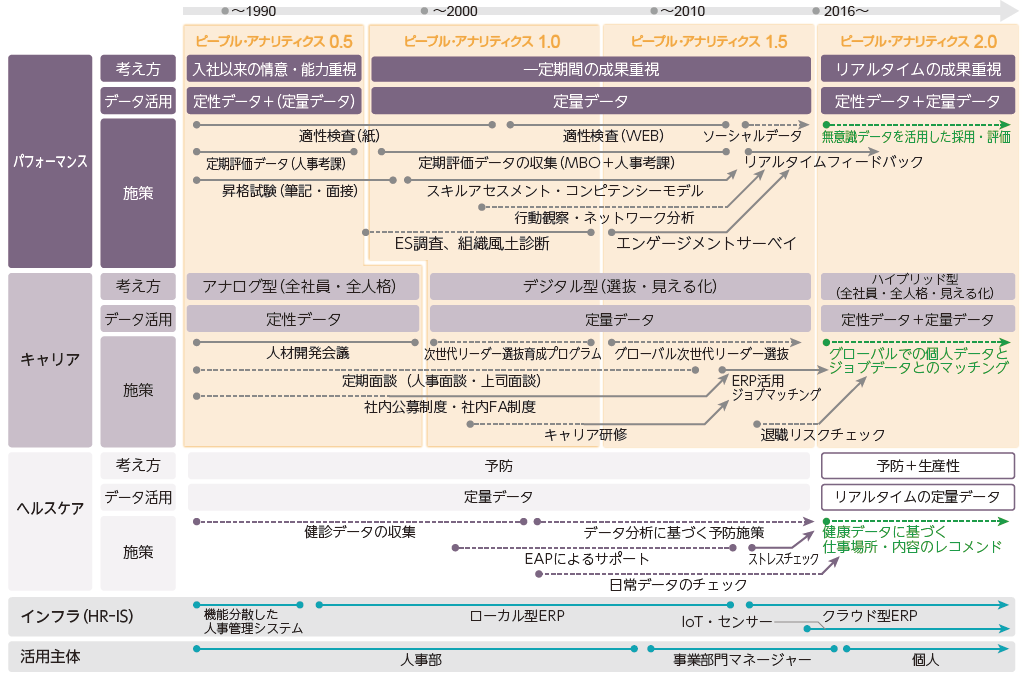

人事とデータの歴史をひも解いてみること、古くからデータと向き合ってきたことがよく分かる。下図は、90年代以降の人事とデータとの関係を線表で整理したものである。

多くの読者の皆さんは実感値を持っていらっしゃると思うが、1990年代にはすでに、人事は評価・処遇に関する相当のデータを持ち、かつ、現場との対話を重ねながら、総合的に昇格判定や人事異動を実施していた。この時期まで、「人材開発会議」や「人材育成会議」という名称で、人事と現場が個々の人材の育成や抜擢(ばってき)に関し、丁々発止(ちょうちょうはっし)の議論を繰り広げていた会社は少なくないのではないだろうか。この時期の特徴を一言でいうなら、アナログ型の「全人格主義」とでもいうべきだろうか。

大きな変化が起こったのは、1990年代後半からの「成果主義」に端を発する「評価のデジタル化」である。バブル崩壊後の不況と相まって、全員を育てる発想から、コア人材の選抜・育成へと多くの企業が舵(かじ)を切る。そして、その際の選抜基準は、「評価」のみだった。どういう人格を持つ人物かよりも、どういう結果を残した人材かが優先され、結果的にマネジメント適性の低い人材までが抜擢され、現場が疲弊していった。そんな時代が長く続いていたのではないか。

ピープル・アナリティクスは、このような暗い時代に新しい風を吹かせる可能性を持っている。それが新しい「全人格主義」である。行動・コミュニケーションデータやヘルスケアデータを駆使して、各人の特徴を、成果だけではなく日常行動まで幅広く把握し、細かくフィードバックを行う。それを通じて、各人が自律的に気づきを得て、行動を変え、チームで成果を創出していく。そんな形に、人材開発はシフトしていくのではないか。

ピープル・アナリティクスの普及・定着には、「データの分かる人事のプロ」と「データの民主化」が必須

ここまでピープル・アナリティクスの概要と可能性について論じてきたが、普及・定着に向けての課題は多い。

最初に懸念されるのが、「新しいデータを、人事は本当に使いこなせるのか?」という問題であろう。この懸念を、ある米国の先進企業に素直にぶつけてみたところ、次のような回答を得た。「わざわざ心理学やコンピューターサイエンスに長(た)けたデータ・サイエンティストを雇用する必要などない。ピープル・アナリティクスを成功させるために真に必要な人材とは、社内の人材を活性化させるためには何が必要かを考え抜くことができ、かつ必要に応じて心理学やコンピューターサイエンスの知識を習得できるプロ人材である」と。これからの10年で、人事の形はピープル・アナリティクスによって大きく変わっていくと思われる。その変化に対応して、人事パーソンの皆さんにはぜひ、データを活用できるようになっていただきたい。

そして、多くの皆さんが懸念されるのが、会社が個人の「全人格的」な情報を把握することへの気味悪さであろう。筆者は、この課題を解決するためには「データの民主化」が必須であると考えている。「データの民主化」とは、会社が一方的にデータを収集・分析するのではなく、個人の同意の下で収集し、かつその分析結果を個人に還元していくことを意味する。もし行動・コミュニケーションデータを収集するのであれば、そこから分かった個人の行動・コミュニケーション特性(例えば、頻繁に短時間で席を立っていて、集中して作業できていない、上司とあまり話をしていない等)をフィードバックし、本人の能力開発や行動改善に役立ててもらうのである。

今の流れを一過性のブームで終わらせず、真の企業変革につなげるには、この2点こそが必要なのである。