「パフォーマンス・マネジメント変革」論議から学びたいこと

|

中原孝子 なかはら こうこ 岩手大学卒業後、米コーネル大学大学院にて教育の経済効果、国際コミュニケーション等を学ぶ。米系製造販売会社、シティバンク、マイクロソフト R&D部門アジアトレーニングマネージャーなどを経て2002年会社設立。2015年、2016年ATD国際カンファレンスアドバイザリーボードメンバー。ATD認定CPLP(Certified Professional in Learning and Performance)パフォーマンス コンサルタント。人材開発体系設計支援、社内研修開発・改善支援、社内インストラクショナルデザイナー育成、パフォーマンス改善手法による組織変革支援、マネージャー研修などを提供している。 |

「パフォーマンス・マネジメント」の変化と背景

年次評価制度の廃止や評点制度(レイティングによる相対評価)の廃止、随時フィードバックを基にした成果給の取り決めなど、Adobeに始まって、マイクロソフト、アクセンチュア、GAP、さらにはGEまでもが伝統的な人事査定の仕組みを変えたことに伴い、「パフォーマンス・マネジメント」の在り方やその仕組みの変化が、ここ数年注目されている。

本格的なグローバル競争において、人事制度の見直しや、それをサポートするタレントマネジメントシステムの導入、評価制度のグローバル基準での統一など、従来の日本的な「年功序列制度」や「職能資格制度」を改めた日本企業でも「パフォーマンス・マネジメント」という言葉が聞かれるようになった。しかし、これまで日本では「パフォーマンス・マネジメント」という言葉自体があまり使われてこなかったために、「人事評価制度」と「パフォーマンス・マネジメント」が混同され、人事の現場からは「『パフォーマンス・マネジメント』はもう古い」とか、「目標管理制度や年次評価制度をやめるべきなのだろうか?」などといった疑問を聞くこともある。

まず、第1に押さえておきたいことは、「パフォーマンス・マネジメント」=「人事評価制度」ではないということだ。第2に、米国の名だたる企業が制度やパフォーマンス・マネジメントの仕組みを変えなければならなかった背景には"経営ニーズ"があるということだ。

変化の背景と経営ニーズ

①変化の激しい事業環境において、期初の年次目標を基に、期末にすでに「終わってしまった」ことに対して「評価」するという一大イベントに時間を掛けることの意味が問われた

…年間目標では対応しきれない刻々と変化する業務への対応ニーズ

②相対評価による強制的な人事評価配分による新しいことへの挑戦意欲(イノベーションへのチャレンジ)の低下

…迅速なイノベーションと絶えず変化する将来ニーズへの学習(人材育成)ニーズ

③相対評価によるチームワークへの弊害

…多様なコラボーレーション、チームワークによるイノベーションの創出と成果を生み出す必要性

そして、そうしたニーズを現実化する頻繁なフィードバックの記録を可能にしたテクノロジーの進化である。

1年単位で持たされる「成果責任」の意味が問われて年次評価制度は廃止され、それが日常における頻繁なフィードバックと評価というパフォーマンス・マネジメントサイクルに変わったのだ。

パフォーマンス・マネジメントとは

上記のような背景を見ると、日本企業における経営ニーズと重なる部分がある。イノベーションはいかなる企業においても重要なテーマである。

しかしながら、大きな違いがあるとすれば、米国企業では「成果を厳密に定義」し、それに基づいて「評価する」というパフォーマンス・マネジメントが、年間のサイクルで行われてきた歴史があるということだ。十数年前、筆者が在籍していた当時のマイクロソフト社でもすでに1週間に一度のOne on Oneと呼ばれるフィードバック面談は行われていた。日本でも「目標管理制度」はあるものの、年度「成果」と給与は必ずしも一致しているわけではない場合も多い。

では、そもそも、パフォーマンス・マネジメントとは何なのだろうか。

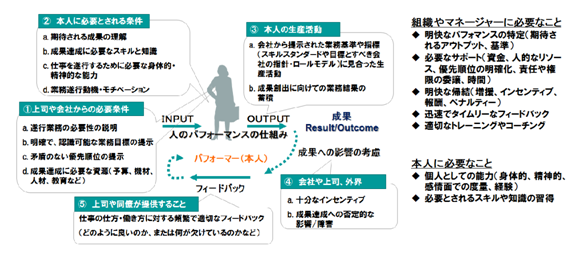

一言でいえば、成果の定義に始まって、結果を出すまでのプロセスであり、結果(成果)を作り出す過程のことである。本来、無理やり何かの目標に向かって「コントロール」することでもなければ、「成果」のみに注目することでもない。HRパフォーマンスコンサルティングの分野では、「パフォーマンス」を[図表1]のように捉える。

パフォーマンス・マネジメントは、まず、達成すべき成果の定義に始まって、その結果、達成に必要な条件(成果物や必要行動)を検討し、成果達成までのプロセスの支援や方向転換の必要性などを検討しながら、達成までの道のりを伴走していくことである。

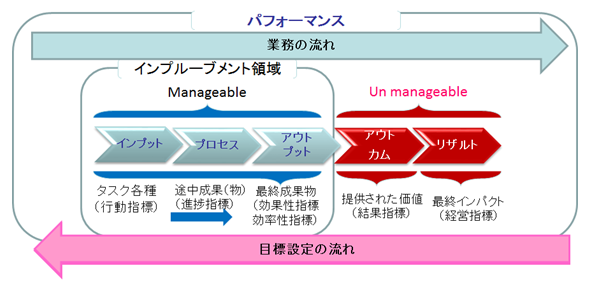

[図表1]パフォーマンスの捉え方

パフォーマーの一連の行動(タスク/インプット、プロセス)によって生み出される

成果物(アウトプット)が、その価値として実現され(アウトカム)、最終的には経営

効果(リザルト)につなげる一連の流れ。

途上にある人事評価制度改革

個人目標と企業目標の整合をどうとるのか、同僚によるフィードバックの歪みをどのように回避し、いかに客観的な評価につなげるのか、大きく評価制度を変えた企業においても、まだまだ模索していることが指摘されている(Peter Cappelli. Harvard Business Review 2016年10月、日本語版 DIAMOND ハーバードビジネスレビュー 2017年4月)。

また、「年度末の人事査定は『人材育成』にも有効だ」とFacebook社は、年度末人事評価制度の仕組みを紹介している(Lori Goler氏ほか Harvard Business Review 2016年11月、日本語版 DIAMOND ハーバードビジネスレビュー 2017年4月)。

人事評価制度には、さまざまなアプローチがあり、一つの正解はない。制度や仕組みを見直す世界のトレンドはあるものの、それ自体が目的ではない。

「人手不足」や「働き方改革」が課題となっている日本の経営環境においては、さまざまな制度や仕組みの変更も必要となっている。しかし、「年次評価制度やレイティングの廃止」「同僚のフィードバックも含めた業績評価の仕組み」などの「施策の一部や手段」部分にのみに注目してしまうと、「相互システム」として機能しないことに注力してしまう可能性もある(例えば、「働き方改革」=「残業時間削減」のように、業務時間を減らすという「手段」に注力してしまって、本来目的なはずの「生産性向上」に向けた本来課題の解決が先送りされてしまっているなど)。それを避けるためには、現在の制度の何が問題なのかを包括的に分析し、どのような「施策の組み合わせ」が自社の経営環境や経営ニーズに対して応えることなのか、その「変革」に必要な道筋も見据えて考える必要がある。そのような変革の前提があるにしても、まずは、「パフォーマンス・マネジメント」を組織の共通言語とするところから着手してみてはどうだろうか。

達成感と成長実感を促すパフォーマンス・マネジメント

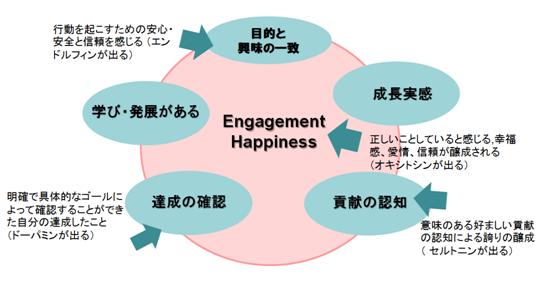

制度変更の有無にかかわらず、「成果」を上げること、日々変わる環境に対して新たな目標を定め、スピーディーにそれらに対応することが求められることには変わりがない。また、すでに労働力人口の50%以上を占めるといわれるミレニアル世代は一層のこと、人は、自分が何かやったことの達成度合いを確認でき、その貢献が認められることによって成長実感が得られ、次なる挑戦へのモチベーションになると言われている([図表2]は、2016年のATD国際カンファレンスのキーノートSimon Sinek氏の「リーダーシップの生理学」から起こしたパフォーマンス・マネジメントサイクル)。

[図表2]成長実感とモチベーションを促すパフォーマンス・マネジメント

そのためには、従業員自身が明確に成果の達成度合いを確認でき、やりがいを感じる目標の共有と成長に向けて支援されていると感じられることが重要だ。達成度合いや課題を把握したり、成長を確認したりする機会の一つがフィードバックである。最終目標に向かう過程においてフィードバックポイントは何になるのかをマネージャーも、従業員も理解していることは、より有効なパフォーマンス・マネジメントを可能にするだろう[図表3]。

「行動」だけに注目するのでも、「結果」だけに注目するのでもない、成果達成の道筋を作るプロセスとフィードバックの文化・風土を作ることは、仕組みやシステムを導入する以前に今からでもできる重要な取り組みといえるだろう。

[図表3]人のパフォーマンスを促す条件