時間を場所の制約をなくす「フレキシブルワーキング制度」

スーパーフレックス制、在宅勤務とも導入直後から成果を上げる

先進的な取り組みをしている企業の現場をレポート

[企業ZOOM]IN⇔OUT

会社概要:ランスタッドは本社をオランダに置き、拠点数は世界39の国と地域に4700以上、世界最大級の総合人材サービス企業。「人材」をキーワードに、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、再就職支援、教育などの幅広い領域で人材サービスを提供している。

本社:東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート21F

資本金:1億円

社員数:2246人

<2016年12月末>

https://www.randstad.co.jp/

取材対応者:

人事本部 副本部長 藤 賢誠氏

人事本部 採用課 マネージャー 鈴木俊矢氏

コミュニケーション室 リーダー 寺島千恵子氏

取材・文/滝田誠一郎(ジャーナリスト)

1.ワーク・ライフ・バランスと働き手の意識

人材派遣、人材紹介、再就職支援などの各種人材サービスならびにアウトソーシング事業を手掛けるランスタッドは、2017年4月に社員の多様な働き方を支援する「フレキシブルワーキング制度」(通称:フレワク)を導入した。「フレワク」とは、「働く時間」や「働く場所」にとらわれない柔軟な働き方を推進する社内プロジェクトで、その骨格をなすのはコアタイムを設けない「スーパーフレックス」と「在宅勤務」である。スーパーフレックスは、全社員を対象に4月にスタートし、一方の在宅勤務は管理部門の社員約200人のうち48人と営業部門の一部を対象に5月からトライアル運用を始めた。

「『フレワク』導入の狙いは大きく二つあります。ワークライフバランスの充実を図るということがまず一つ。子育てと仕事を両立しているワーキングマザーはもちろんのこと、今後は介護と仕事の両立を迫られる社員が増えることが予想されますので、そういうことも見越して、多様な働き方ができるように『フレワク』を導入しました。もう一つの狙いは、優秀な人材の採用、定着を図るためです。勤務先を選ぶ際にワークライフバランスと柔軟で多様な働き方ができるかどうかを重視する傾向が私どもの調査でもはっきり現れています」(藤氏)

同社が2017年2月に発表した『ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2017』によると、働き手に重視される項目トップ5は[図表1]のとおりとなっている。日本の場合、2016年と2017年を比較すると、1~3位までは変わらないが、2017年には4位に「ワークライフバランス」、5位に「柔軟な勤務が可能」が新たにランクインしている。

図表1 働き手に重視される項目

「日本では2012年から同様の調査を行っているのですが、『ワークライフバランス』と『柔軟な勤務が可能』の両方がトップ5に入ったのは今回が初めてで、これまでとは異なる傾向を見ることができます」(寺島氏)

「若い人たちの間でもワークライフバランスや柔軟な働き方がといったことが重視される傾向がはっきりと現れていますので、このような調査結果も踏まえて率先して『フレキシブルワーキング制度』を導入しました」(藤氏)

2.通常の労働時間管理から一気にスーパーフレックス制へ移行

スーパーフレックス制を導入するまでは、同社は9時始業、18時終業の通常の労働時間制度を取り入れていた。通常の労働時間制度から、コアタイムのあるフレックスタイム制を経ずに一気にスーパーフレックス制の導入に踏み切るのは極めて珍しい。社員個々のワーキングスタイル、管理職のマネジメントスタイルに大きな変化をもたらすことが容易に想像されるだけに、通常の労働時間制度からスーパーフレックス制への転換は経営上の大冒険ともいえる。

「一足飛びにスーパーフレックス制を導入するのではなく、コアタイムを設けたほうがよいという議論はもちろんありました。しかし、求めるワーキングスタイルは社員一人ひとりで異なりますので、それぞれのニーズにあったワークライフバランスを実現してほしいという思いでスーパーフレックスを選択しました。マネジメントしづらくなるのではないかという懸念もありましたが、各人のワークライフバランスを最大限追求することのほうが大事だという結論になったのです」(藤氏)

スーパーフレックス制は、7~22時の間であれば勤務時間を自由に選択できる。基本となる月間の所定内労働時間は1日8時間×稼働日で算出し(稼働日20日の月は160時間、稼働日21日の月は168時間となる)、それが月の所定内労働時間になる。この所定内労働時間さえ満たせば、1日当たりの勤務時間は問わないため、極端な話1日1時間勤務でもOKということになる。始業・終業時刻にとらわれず、業務の状況や私生活とのバランスを取りながら、柔軟な働き方を可能にするのがスーパーフレックス制である。

「何時に出社し、何時に退社するかはいわば自己申告制で、いちいち上司の了解を得る必要はありません。実際に働いた時間は各自がタイムシートに記入し、上長がそれを承認する形を取っています」(藤氏)

そうは言っても、各人が好き勝手に出退勤したのでは、職場秩序の維持が難しくなったり、部署ごとの連絡事項の周知や業務運営に支障を来してしまうことも考えられる。

分かりやすい例を挙げると、同社では以前から全社全部門で朝礼を行い、そこでコーポレート・バリューを唱和して連帯感の醸成に努めたり、各種連絡事項の徹底を図ったりしていた。しかし、スーパーフレックス制では、朝一番で全員が顔をそろえるとは限らないため、朝礼を開く意義がなくなってしまう。そのため、全員が顔をそろえやすい午前中の時間帯に朝礼を開いたり、西日本本部などでは朝礼を夕礼に改めたりと、部門ごとに柔軟に対応するようになったという。

会議ひとつ開くにしても、関係者全員のスケジュールがなかなかそろわないことが想定されるが、これもまた部門ごとに柔軟に対応している。

「関係者がそろわずに会議が開けないということにならないようGoogleカレンダーを使って社員の予定を共有することを徹底しています。職場によってはホワイトボードを使って予定を共有しているところもあります」(藤氏)

会議を開く場合は上長が会議出席者の予定をGoogleカレンダーで確認し、できるだけ全員が出席できる日程を選んで会議を開く。どうしても日程の折り合いがつかないときは、部下に勤務予定を変更するように要請するなどして調整することもあるという。

ちなみに、スーパーフレックス制の対象者は全社員だが、入社した4月からその年の12月末までの新入社員と自己管理ができない社員は適用対象外となる。なお、出退勤は各人の自由裁量に任されているものの、あまりにも規範意識のない極端な働き方をしていると、"このままでは適用対象外になりますよ"と警告が発せられ、それでも改善が見られない場合はスーパーフレックス制の適用対象外とし、通常の労働時間制に戻す措置が取られることになる。

3.スーパーフレックス制導入直後から制度導入前に比べて残業20%減

通常の労働時間制から一足飛びにスーパーフレックス制に移行した同社だが、特に大きな混乱は生じていないという。それどころか、「すでにめざましい効果が上がっている」と藤氏は言う。制度導入前の2017年3月の平均残業時間に比べて、制度導入後の4~6月の各月の平均残業時間は、各月とも20%以上も減っているというのだ。

「人事制度は導入してもなかなか効果が現れないもの、効果測定が難しいものが多いのですが、スーパーフレックス制は導入直後から効果が現れています。もともと残業時間の10%削減を一つの目標にしていたのですが、いきなり20%以上も減ったので驚きました。残業を減らそうという経営トップの強い意志と、それを可能にする仕組みとしてのスーパーフレックス制がうまく機能した結果だと考えています」(藤氏)

スーパーフレックス制の導入を機に残業時間が大幅に減少したことについて、人事部としては、以下の二つの理由が考えられるとしている。

①業務の繁閑を1カ月単位で平準化できるようになった

②ピアプレッシャー(仲間からの圧力)が心理的に作用した

①は、スーパーフレックス制で柔軟な働き方が可能になったことにより、業務の繁閑を1カ月単位で平準化できるようになったことが大きく寄与したと考えられる。

「部署や職種によって、1カ月の中で忙しい日もあれば、そんなに忙しくない日もあります。月初や月末は忙しいが、月の半ばはわりと余裕があるとか、月の前半は余裕があるが後半になるほど忙しいといった業務特有のサイクルがあります。従来は忙しいときは残業に追われ、そうでないときでも9時から18時までは会社にいなければいけませんでしたが、現在は仕事に余裕があるときは4時間で仕事を切り上げて帰宅することも可能です。そのようにして業務の繁閑を1カ月単位で平準化できるようになったことが残業時間の大幅な減少につながったと考えています」(藤氏)

会社によっては、せっかく柔軟に働ける制度を導入しても、従来どおり定時での出退社を繰り返す社員が多く、働き方がさほど変化しないケースもある。しかし、同社では部署ごと、営業所ごとに業務実態に合った柔軟な働き方を工夫、推奨していることもあって、スーパーフレックス制がうまく機能し、結果として制度導入直後から20%以上もの残業削減に成功したわけだ。

残業時間が大幅に減少したもう一つの理由は、同社は"ピアプレッシャー"を挙げる。ピアプレッシャー(peer pressure:peerは同僚・仲間の意)とは、直訳すれば"仲間からの圧力"という意味である。仲間との和を重んじる日本的経営では「仲間に迷惑はかけられない」「仕事が遅れたら仲間に申し訳ない」といった心理が働く。組織によっては、それがプラスに作用することもあれば、マイナスに作用することもある。

「従来だと上司や同僚が会社に残っていると、自分も会社にいなければいけないとか、帰りづらいといったピアプレッシャーがありました。それがスーパーフレックス制を導入し、個々人の仕事と生活の実情に応じて柔軟に働くということを組織的に浸透させ、徹底した結果、そういうピアプレッシャーが低減されたといえます。その効果も大きいと考えています」(藤氏)

4.トライアルの在宅勤務も早くも効果が出ている

「フレキシブルワーキング制度」のもう一つの柱である在宅勤務は、2017年5月からトライアル運用をしている。トライアル運用では在宅勤務ができるのは最大で週3日までとしている。在宅勤務日は、例えば月曜日と水曜日というように、あらかじめ曜日を固定するのではなく、前日までに上司に伝え、上司が承認すれば好きな曜日に在宅勤務ができる。また、同じ日にオフィス勤務と在宅勤務を併用することも可能だ[図表2]。

図表2 在宅勤務制度を活用した勤務例

ちなみに、在宅勤務を制度化している企業の中には、自宅に限らず、図書館や喫茶店などでも作業することを認めているケースもあるが、同社ではセキュリティ面を考慮して自宅限定という条件で運用している。

在宅勤務者にはノートパソコンとポケットWi-Fi、携帯電話が貸与される。貸与されたノートパソコンを使って自宅で作業をし、会社とのやりとりはメールやビデオ会議、チャットで行う。携帯電話は予定外のことが起きた場合などの緊急連絡用である。

「在宅勤務の日は、始業、終業を電話またはメールで上長に報告すること、在宅で行った業務については所定の業務報告書に記入して翌日中に上長に提出することを基本的なルールとして定めています。ただし、実際には部内のオペレーションに合わせて柔軟に運用してよいことにしてトライアル運用を行っています」(鈴木氏)

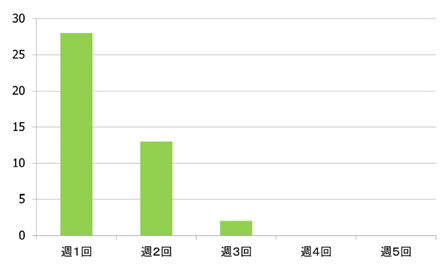

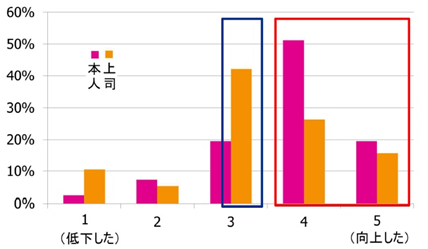

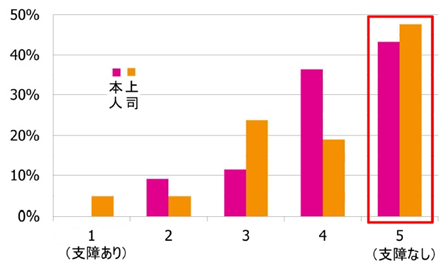

5月にスタートした在宅勤務の運用状況を検証するため、同社は7月末にアンケート調査(性別/女性75.6%、男性24.4% 小学生以下の子供の有無/有46.3%、無53.7%)を実施した。それによると、週当たりの在宅勤務回数は週1回が最も多い[図表3]。在宅勤務による生産性の変化については、回答の多い項目を見ると本人は「やや向上した」との回答が多いが、上司は「普通」という回答が多く、生産性向上の効果は両者で意見が分かれている。トライアル期間だけでは明確には判断しづらいものの、全体として本人は「向上した」と認識している者が多く、上司に至っても、少なくとも「低下した」との回答よりも「普通」以上の回答のほうが多い[図表4]。他メンバーとのコミュニケーションの支障に関しては、本人、上司とも「支障なし」との回答が最も多いことから、管理部門での在宅勤務のコミュニケーションによる支障は少ないと判断できる[図表5]]。さらに、[図表6]から在宅勤務に伴う部署内での業務分担への影響を見ると、本人、上司とも「影響なし」との回答が最も多いことから、管理部門では部署内の業務分担による影響は少ないことが分かる。

図表3 週当たりの在宅勤務回数

図表4 在宅勤務による生産性変化

図表5 他メンバーとのコミュニケーションの支障

図表6 部署内での業務分担への影響

このように、スーパーフレックス制同様、在宅勤務も6月までの実績で好結果が出ていることが分かる。

「管理部門に関しては、できるだけ早い時期に全社員を対象に本格運用に踏み切る予定です。全社的な運用に関しては各部門の業務特性もあるので、もう少し意見聴取や議論が必要だと考えています」(藤氏)

5.「グレートカンバセーションズ」を導入

スーパーフレックス制や在宅勤務制を導入すると、関係者が一堂に顔をそろえるミーティングや、上司と部下のフェイス トゥ フェイスのコミュニケーションが思うに任せなくなり、結果として適正な評価が難しくなるといった危惧や不安がつきまとう。そうした危惧や不安を払拭するために、同社では、2017年7月に「グレートカンバセーションズ」をグローバル統一で導入した。これは上司と部下が円滑で質の高いコミュニケーションを取り合うための仕組みというよりも、会社全体を巻き込んだプロジェクトといったほうがいいかもしれない。

「コミュニケーションが取れないのを、時間がない、時間が合わないせいにしないで、5分でも10分でもよいので週1回や2週に1回は部下と話し合うようにする、話し合いを通して部下の勤務実態を把握するとともに、有益なアドバイスをし、コーチングをする、そういったフィードバック・カルチャーを根付かせることを目指して、全国で計13回の説明会を開いて200人超いる全マネージャーに周知徹底を図りました。フィードバックこそが人材育成のベースですので、グレートカンバセーションズを全社に根付かせたいと考えています」(藤氏)。

同社の場合、柔軟な働き方を推進する一方で、業務遂行ならびに人材育成の基本となる上司と部下のコミュニケーションを確実に遂行していく風土を醸成しており、より制度の実効性を高めている点は他の企業においても参考になろう。