――社会心理学の研究成果と企業事例によるチームづくりのヒント――

青島未佳 あおしま みか

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

株式会社産学連携機構九州(九大TLO) 総合研究部門 アドバイザー

「心理的安全性」という言葉は、近年、社会心理学の分野のみならず企業内の組織マネジメントや組織成果を高める要因としても注目されている。

事実、毎年アメリカで開催される人材開発業界における世界最大イベントであるATD2018カンファレンスでも「心理的安全性」のテーマが複数登場し、参加者の注目を集めていた。

この概念は、エイミー・C・エドモンドソンが発表した論文(1999年)を基に、日本でも『チームが機能するとはどういうことか』(野津智子訳、2014 英治出版)において、その重要性が唱えられたが、この言葉をより有名にしたのは、Googleが2012年から約4年をかけて社内で行った実験「プロジェクト・アリストテレス」において、「チームの生産性・パフォーマンスを高める唯一の要因は心理的安全性である」という結果が公表されてからであろう。興味のある方は、ぜひニューヨークタイムズの記事(後掲コラム)を参照していただきたい。

本記事においては、これまでの長年にわたる九州大学のチームパフォーマンス研究の結果を踏まえ、以下のように4回連載で、改めて日本企業における「心理的安全性」の重要性をお伝えする。

第1回 心理的安全性とは何か?

第2回 心理的安全性とチームパフォーマンスの関係性

第3回 心理的安全性を高めるリーダーシップ

第4回 心理的安全性を高める仕組み・仕掛け-企業事例を通じて

1.心理的安全性とは

まずはじめに、「心理的安全性とはどういうことか」を改めて確認したい。

心理的安全性とは、"psychological safety"の日本語訳であり、組織・チームの中で、対人リスクを恐れずに思っていることを気兼ねなく発言できる、話し合える状態を示す。前出のエイミー・C・エドモンドソンの言葉を借りると、「チームの心理的安全とは、このチームでは率直に自分の意見を伝えても対人関係を悪くさせるような心配はしなくてもよいという信念が共有されている状態を意味する。こうした信念は、暗黙のうちに当然のことと思われており、メンバー個人としても、チーム全体としてもいちいち注意を払ったりはしないうちに共有されていることがほとんどである。」(1999)ということである。

簡単に言うと、"言いたいことを率直に言える風土"とでもいえるだろう。

この「心理的安全性」という概念は比較的新しいが、同じような概念もこれまで存在している。

例えば、赤ちゃんや小さな子供が、母親という「安全基地」「安心できる場所」があるからこそ外の世界に興味を持ち、成長していくことができることは、よく知られている(ジョン・ボウルビィの愛着理論)。

筆者にも4歳と6歳の娘がいるが、2人とも母親にべったりだった時期を経て、親が見えるところでは外に出て活発に遊べるようになり、次第に姿が見えなくても動き回るようになる。転んだり、けがをすると泣きながら近寄ってくるが、少し慰めるとケロッとしてまた遊びに行く。

上の娘は幼稚園に行き、お友達とけんかをしても家に帰って、抱きしめられ、話を聞いてもらうことで次の日も元気に登園していく。

子供にとって、外の世界を探索し、新しい人・ものと出会うことは不安もあるし、大きなエネルギーがいることだろう。不安に思った時、何らかの危機を感じたときに助けてもらえるという安心を感じられる、愛情を注いでもらってエネルギーを補給できる「安全基地」の場があるからこそ、子供は外の世界に目を向けることができ、個としての自我を形成できるようになる。

このように、子供にとっての「安全基地」が、組織や集団における「心理的安全性」であるともいえる。

心理的安全性の高い集団とは、"自分が自分らしく存在できる"集団である。大の大人が"自分が自分らしく"や"安心する場"が必要なのかと揶揄(やゆ)されそうであるが、現代の日本企業にとっては大事な要素だと考える。

2.なぜ「心理的安全性」が重要か?

誰でも思ったことを率直に話すことができるチームは、確かに一人ひとりのメンバーにとっての居心地はよいだろう。一方で生産性という観点からはどうだろうか? 我々の研究では、心理的安全性とチーム成果(目標達成度)との相関があることは明らかになっている。ただし、単純に心理的安全性を高めるだけではチームパフォーマンスは高まらないということも分かっている。この点は第2回で説明したい。

では、なぜ今「心理的安全性」が重要とされているのか? その背景は、以下の3点があると考えられる。

①企業不祥事・リスクマネジメントの観点

②経営環境が、先が読めない不確実な状況へと変化したこと

③チームの構成員のダイバーシティ化に伴い、新しいチームづくりが必要になっていること

[1]企業不祥事・リスクマネジメントの観点

一つ目は、企業の不祥事の発見・リスクマネジメントの観点だ。

近年、多くの企業で不祥事が後を絶たない。その大きな原因は内部統制などの仕組みの課題もさることながら、『目標達成へのプレッシャー』と『組織風土』にある。

集団浅慮※の例として有名な1986年1月のスペースシャトル「チャレンジャー号」爆発事故では、その危険性を技術者から再三指摘されていたにもかかわらず、度重なる発射延期のせいもあり、NASAはそれを無視し、結果としてクルー7名が命を落とした。

※集団浅慮とは、話し合いによる問題解決や意思決定場面で、集団の一体感や心地よい雰囲気の維持にエネルギーを注ぎすぎるあまり、異論を述べないように圧力を掛けたり、率直な意見を述べるのを差し控えたりして、多面的なものの見方ができなくなって、集団として愚かしいほどの不適切な判断をしてしまう現象である。その結果、本質的なパフォーマンスに注意が行かなくなり、質が下がる)

2003年2月の「コロンビア号」爆発事故でもNASAという組織における官僚的なヒエラルキー構造における"ものを言えない文化"が原因の一端とされ、NASAは何も変わっていないと批判を受けた。

この事件の検証において、現場の技術者は"下っ端である自分たちが、これ以上問題点を指摘できる雰囲気ではなかった"とも言っており、チームとして"心理的安全性がなかった"ことが示唆されている。

社名は控えるが日本企業の不祥事においても、同様のことが言えるのではないだろうか?

特に伝統的な集団主義、上意下達、年功序列が根強い日本企業においては、組織として不正なことが行われていたとしても、気づいたことを率直に言えるという"心理的安全性"という規範・信念はほとんどない。

伝統的な日本企業では、誰も自分の進退・昇進のリスクを冒してまで、組織のために進言はしないだろう。実際に多くの研究が、上司や先輩といった職位の高い人には、ミスを指摘したり、疑念を述べたりしないことを示している(注1:大坪・島田・森永・三沢、2003年)。

例えば、ある日本の伝統的な電機メーカーでは、社員が商品の不具合に気づいていたが、それを進言せず市場に出て問題となった例がある。この社員にインタビューをしたところ、"自分が言わなくても誰かが言うだろう、どうせ言っても変わらないだろうと思った"と語った。

それに加えて、近年、現場は目標達成という不安や緊張を抱え、プレッシャーにさらされている。ひいては現場だけでなく、中間管理職、上級管理職までもが、そのプレッシャーを強く受けている。

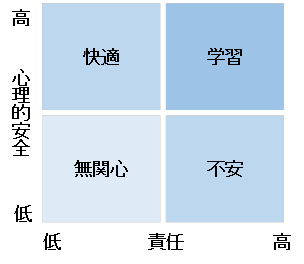

前出のエドモンドソンは、心理的安全がない中で、責任・プレッシャーが増すと人の不安は増すと言っている[図表1]。

図表1 心理的安全と責任

資料出所:エイミー・C・エドモンドソン『チームが機能するとはどういうことか』

(野津智子訳、2014年 英治出版)

もちろん目標や責任は、チームにとって必要不可欠である。

しかしながら、目標や責任に加え"心理的安全性"がなければ、組織が健全に成長し、成果を上げることはできない。多くの組織は、この事実に気が付いてないのではないだろうか。

実際に、コンサルタントとして筆者が支援していたある新規事業をミッションとする組織では、リーダーが高い目標ばかりを追いかけ、チームとしての心理的安全性がなかったため、メンタルヘルス不調になる社員が続出した例も見ている。特に伝統的な日本企業は、組織やその組織員に対して"目標や責任"ばかりを追求していないか改めて見直すべきだと考える。

[2]経営環境が、先が読めない不確実な状態へと変化したこと

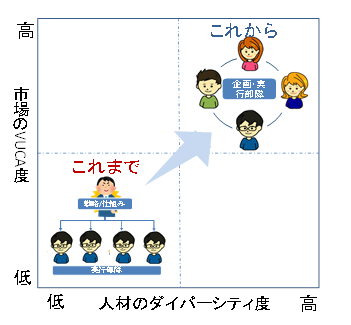

二つ目は、VUCA(Volatility:不安定さ、Uncertainty:不確実さ、Complexity:複雑さ、Ambiguity:曖昧さの頭文字を取った造語)の時代において、多くの企業を取り巻く環境が、予定調和性の高い状態から、先が読めない不確実な状態へと劇的に変化していることだ[図表2]。

図表2 企業の置かれている環境と人材のダイバーシティ度

資料出所:青島未佳、山口裕幸、縄田健悟『高業績チームはここが違う』

(2016年、労務行政)

特に、これまで決まった仕事を決まった手順でミスなく行うことが求められた時代から、正解が分からない・成果が保証されていない新しいチャレンジが求められるビジネス環境において、保守的な思考が強い日本人にとっては、失敗を恐れずにリスクを取る言動をする心理的負担は大きい(筆者注:事実、日本人の志向性は、業務特性にもよるが、促進焦点[より良い成果を上げる]よりも予防焦点[ミスやエラーを避ける]ほうが強い)。

その心理的負担を軽減するために、チームワークを重視する日本社会であるからこそ、組織やチームという単位で"ミスやエラーをしても大丈夫"という規範をあえて共有することが大切である。

前述の子供の「安全基地」と同じように、大人も安心できる場所があって初めて人は新しいことに挑戦できる。

要するに一人ひとりのチャレンジ精神やプロアクティブ行動を促進するためにも"失敗できる・挑戦できる安心安全の場"が必要である。

[3]チームの構成員のダイバーシティ化に伴い、新しいチームづくりが必要になっていること

三つ目は、チームの構成員がダイバーシティ化してきていること、企業・組織内のチームだけでなく、共創(Co-creation)という概念での新しいチームづくりが必要となってきていることだ。

多くの業界で、これまでの企業内に閉じて競争優位性を生み出し続けることは困難となってきていることは事実であろう。

これまでの社内だけの知識・経験だけでなく、企業にとっての顧客、協力会社、産官学連携などの「共創」によって新しい価値を生み出す必要が増している。

このような形態の場合には、各専門家や違う視点のメンバーが集まり、さまざまなアイデアや意見を交わしていく必要がある。その過程において、多くの経営者が言うように、多様な人材の反対意見や異質な意見を尊重することが大切となるが、各メンバーに"対人不安"があると、質の良い意見やアイデアが出ず、イノベーションは生まれづらい。

一方で、新たに集まったメンバーの中に"心理的安全性"が確保できていれば、そのチームがイノベーティブなアイデアを創出できる可能性は非常に高まる。実際に我々の研究成果でも、チームとして心理的安全性が確保できていればチームの創造性・新規課題への挑戦度が高まることが実証されている。

加えて、日本人は、アメリカ人のように幼少期から自分の意見を臆せず発言することを奨励する環境の中で育ってきていない。

日本のように、横並びや他人の意見に同調・協調を求められる環境においては、「人と違った意見を発言する」「反対意見を言う」という多少高度なレベルではなく、もっと基本的なこと=他人の顔色をうかがわずに「自分の意見を物おじせずに言える」「仕事で必要なことを物おじせずに聞ける」という規範を作ることも大切だ。

さまざまな企業で、多様なメンバー、多様な形態のチームをマネジメントする機会が増えていく中では、組織開発の専門家だけでなく、プロジェクトを率いるリーダー自身が、メンバーが、臆せず自分の意見を言える・聞ける・反対意見を言える・問題を提起できるといったチームの"心理的安全性"を高めるための方法論を学ぶ必要があるだろう。

筆者は、日本企業が元気になるための一つの手段として、心理的安全性の確保が重要であると考えている。

今回は心理的安全性の定義・必要性を解説したが、次回からは、心理的安全性を高めるためのリーダーの役割や方法論を論じていく。

(注1)大坪庸介・島田康弘・森永今日子・三沢良「医療機関における地位格差とコミュニケーションの問題―質問紙調査による検討―」『実験社会心理学研究』2003年43巻1号 p.85-91

Column Googleが突き止めたチーム成果を上げる方法

ニューヨークタイムズの2016年2月25日の記事にGoogleが突き止めたチームの生産性を上げる方法が掲載されていた。Googleには人材分析部があり、そこが生産性を高める方策を提案することを目的に多種多様な観点からデータを分析し、どのようにしたら高い生産性を上げるチームが作れるのかを分析した。

Googleの経営陣は、良いチームは人員構成にあると考えていた。例えば外交的な人を集めるとよい、仕事以外でも皆が友人であるチームのほうがよいといった具合だ。しかしながら、これらはデータでは検証されなかった。

そこで、人材分析部はアリストテレス・プロジェクトを立ち上げ、「仕事以外のインフォーマルなコミュニケーションがあるか」「共通の趣味はあるか」「同じような動機要因を持っているか」「学歴に共通性はあるか」「外向的・内向的な社員を集めてチームにするのがよいのか」など、多岐にわたる分析と観察を行った。

しかし、それでも目立ったパターンを見いだすことができなかったという。生産性が高いチームについて調べると、あるチームは仕事以外でも付き合いがあるが、あるチームは仕事以外ではまったく交流を持たないといったものだった。

次に人材分析部は、心理学者や社会学者の"集団規範"に焦点を当てた研究に出会い、生産性のポイントは"集団規範"にあるのではないかと考えた。集団規範の理解や影響がチームの生産性を上げる鍵であるという結論には至ったが、どのような規範が重要なのかという点については、残念ながら特に大きな特徴は見いだせなかったという。

あるチームでは、できるだけオープンに話すことがよく、あるチームではマネジャーがリードし、取り留めない会話を終わらせるほうよいなど、まったく正反対の規範のケースもあったそうだ。

人員構成にも集団規範にも、生産性の高いチームの特徴が見いだせずにいた人材分析部は、集団心理学に関する学術論文を調査し、その中で"心理的安全"という言葉に出会った。心理的安全とは「このチームでは率直に自分の意見を伝えても対人関係を悪くさせるような心配はしなくてもよい」という信念が共有されている状態である。

Googleが集めたデータは、心理的安全は、他の重要と思われる規範、すなわち、自立した風土やチームが明確なゴールを持つといったものよりもチームを作るためには重要だという結果を示した。つまり、成功するチームでは、心理的安全が確保されているということなのだ。「こんなことを言ったら、チームメンバーから馬鹿にされないだろうか」「リーダーから叱られないだろうか」といった不安を、メンバーから払拭することが大切だという。某研究者は、良いチームの特徴として「チームメンバーが同じだけ話しているか」と「チームメンバーの社会的知性・感受性の高さ」の二つを見つけ出した。これは、心理的安全と同じような概念である。

要するに、一つのチーム内で誰か1人もしくはあるグループのみが話ししているチームは失敗する。逆に、メンバー皆が同じだけ発言する機会を持っているチームは成功するという。また、メンバーの知性が平均的であっても、相手が思っていることを表情や態度などで理解できる社会的な感性が高いメンバーが集まると成功するという。

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

株式会社産学連携機構九州(九大TLO) 総合研究部門 アドバイザー

慶應義塾大学環境情報学部卒業・早稲田大学社会科学研究科修士課程修了。日本電信電話株式会社に入社。その後、アクセンチュア株式会社、デロイトトーマツコンサルティング株式会社を経て、2012年1月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、人事システム導入支援、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛けるとともに、製造業の業務改革、全社改革プラン策定、営業・マーケティング改革のコンサルティング経験を有する。現職からチームワーク研究を主軸としたコンサルティング・研修を実施。主な著書に『高業績チームはここが違う』(共著、労務行政)