――社会心理学の研究成果と企業事例によるチームづくりのヒント――

青島未佳 あおしま みか

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

株式会社産学連携機構九州(九大TLO) 総合研究部門 アドバイザー

1.ものを言えない「空気」と心理的安全性

第1回は、心理的安全性とは何かを確認した上で、日本企業におけるこの重要性をお伝えしたが、改めて補足したい。

筆者は、第1回の記事を執筆した後の正月に、"平成という時代を振り返る"番組を見たが、その番組である若手の事業家が"平成"いう時代を「空気の停滞」であると表現していた。

番組の司会者は、その中で「東芝の不正会計なんかは皆知っていたにもかかわらず、誰もそのことを指摘しなかった」と言及していた。また、その司会者は、別の記事で「日本は"空気の国"である」とも言っており、企業も政界も、空気を読みすぎて腐敗していると表現している。

ここでいう空気とは、組織現場の雰囲気を意味している。そして、上述の司会者の言葉は、言いたいことがあっても黙っておいたほうがよいと感じさせる、すなわち心理的安全性の欠如した雰囲気がわが国のあちらこちらに蔓延していることを指摘するものだ。これらの発言・記事で伝えられていることは、第1回の記事でも指摘をした「なぜ心理的安全性が今の日本企業にとって大切なのか」と同様のことだろう。

ここで表現されている「空気」という概念について書かれた日本の史実を基に伝えている『「空気」の研究』(山本七平 文春文庫 1983年)という本がある。この本では、これまでの歴史的・社会的出来事においても、至る場面で「当時の社会全般の空気では・・」や「あの時の空気から言って」と人々が口々に言うことに象徴されるように、皆が目に見えない"空気"というものに支配されており、本来進むべき方向と違った方向へ物事が進んでしまったと記されている。

このように日本という国は平成という時代だけでなく、一度決まった方向に異論を唱えられない空気、組織の階層が低い人間が上位の人間にものを言いにくい文化が続いてきているのである。

しかしながら、グローバル化・消費者ニーズの変化などの環境変化が激しい平成という時代においては、この「空気」を破る力が、不況から脱する一つのドライバーだった。それにもかかわらずこの30年は、その空気を破ることを否定する「KY(空気を読めない)」などの言葉が流行し、集団の中で一部の空気を破ろうという力が芽生えてもそれを抑え込むかのように、より空気を読むことを求められていった時代ではないかと思う。その結果として、政界・企業などの不祥事が多数引き起こされている。

また、「出すぎる杭」となることができる、自分の好きなことに邁進する一部の優秀なベンチャー経営者や実業家は、この空気を破る力を持っているだろう。しかし、多数派である企業に勤める若手がこの空気を破ろうとすると「今時の若手は・・」と言われ「KY」「組織のルールを分かっていない」とレッテルを貼られてしまうため、優秀な若手ほど組織に見切りをつけ辞めていく。この組織が持つ「空気」が本来組織にとって必要な人材を流出させていく。

この得体の知れない「空気」とはなんだろうか? これを心理学的な専門用語に置き換えると「集団圧力」「同調圧力」「集団浅慮」と表現できる(第1回で紹介した「集団浅慮」が発生する過程でも、集団圧力・同調圧力が働いていた。集団浅慮については第1回を参照)

前述のように、この空気を破る力を持っている個人は、組織という枠を超えて自ら起業していくが、組織の中で個人がこの力を発揮することは非常に困難だ。だからこそ、今回のテーマである集団圧力の反語ともいえる「心理的安全性」を組織レベルで確保していくことが必要なのだ。

パワハラ事件が相次いで発覚したスポーツ界ではあるが、青山学院大学の陸上部や帝京大学のラグビー部などの一部のチームでは、4年生から1年生の階層社会を排除し、心理的安全性を確保したことで常勝集団となった例もある。残念ながら今年はどちらも優勝は逃してしまったが、今回勝利を手にしたチームも決してこれまでのいわゆる昭和の時代の監督・4年生絶対主義の風土ではなかったはずだ。

このような風土=心理的安全性が確保されている空気をビジネスの世界においても構築していけるかが、日本企業再生につながる最後の鍵であると、平成の時代を振り返って改めて考えさせられた。

2.チームパフォーマンスを高める要因とは

本題に戻るが、まずはじめに、これまでの九州大学の山口裕幸教授らとの共同研究で明らかになったチームパフォーマンスを高める要因をお伝えしたい。本研究は2012~2018年の企業調査(アンケートおよびインタビュー)を基に統計解析をした結果だが、調査結果から明らかになったチームパフォーマンスを高める主な要因は、以下の四つである。

①コミュニケーションの良さ:リーダー・メンバー間の風通しがよく、挨拶や気兼ねないコミュニケーションができている

②相互協力:メンバー同士が相手の仕事の負荷や進捗を気にかけ、必要に応じて協力・支援している

③目標共有とフィードバック:チームとしての目標が共有され、各自の役割分担が明確になっている。その上で仕事のやり方やルールが守れているかを互いに確認・フィードバックしている

④チーム学習:メンバー間の学習の場や仕組みが、業務に組み込まれている

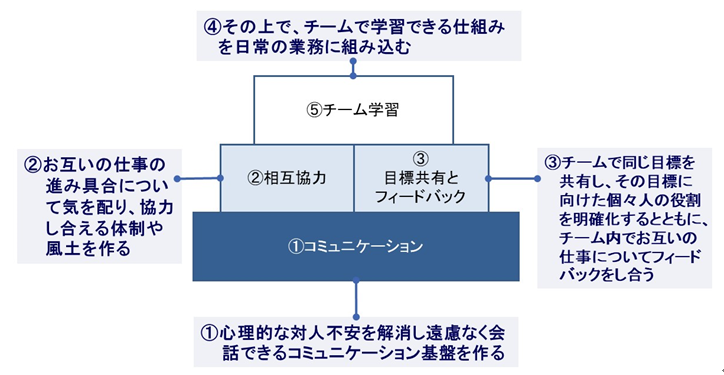

この四つをモデル化すると[図表1]になる。ここでのポイントは、この四つの順番である。本研究ではパス解析という手法を使い項目ごとの因果関係を検討した結果、チーム内の「①コミュニケーション」が「②相互協力」や「③目標共有とフィードバック」の前提となることが明らかになった。

図表1 チーム力を上げるために必要な取り組み

[注]詳細は青島未佳、山口裕幸、縄田健悟『高業績チームはここが違う』(2016年、労務行政)を参照いただきたい。

チームづくりも家づくりと同じで土台が重要だが、チーム活動においては、その土台がコミュニケーションといえる。チーム内で円滑なコミュニケーションが取れなければ、いくら相互協力や目標共有をしっかりと行ったとしても、良いチームワークは構築されず、すぐに崩れてしまうだろう。

一方でコミュニケーションがよいだけのチームは、単純に仲が良い"ゆるゆる"チームとなるだけである。

さまざまな定義はあるが、チームとは「共通の目的・目標に向かって役割や責任を分担する2人以上のメンバーが、相互に協力しながら課題に取り組む組織」である。この定義からも分かるように、円滑なコミュニケーションだけではチームといえない。コミュニケーションを土台として、チーム内で目標共有と相互協力ができていて、初めてチームとして機能する。その上でチーム学習が促進されることでチームとして1+1が2以上の力となる。要するにコミュニケーションができていることを前提として、残りの三つの要素を欠かさずにチーム内の活動として組み込んでいくことが大切なのだ。

3.心理的安全性とチームパフォーマンスの関係性

多くの研究成果から明らかになっているように、心理的安全性がチームパフォーマンスを高めるということについて異論はないだろう。

では、前出のチームパフォーマンスを高める構造において心理的安全性はどこに位置づけられるだろうか。

筆者らの研究からは、心理的安全性は、前出のチームパフォーマンスを高める四つの要素に影響を与えるものであった。コミュニケーションがチームの土台だと言及したが、心理的安全性は、さらにその土台といってもいいだろう。

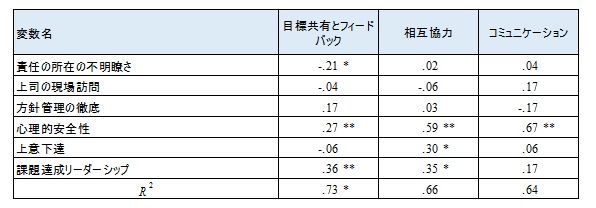

直近の某企業との共同研究から得られた示唆は、心理的安全性が大きく影響するのは①~④の中でも①コミュニケーションと②相互協力だった[図表2]。

図表2 企業の置かれている環境と人材のダイバーシティ度

当たり前だが、仕組み的な側面が強い③目標共有や④チーム学習よりも、一人ひとりの心理的な側面に影響を受けやすいコミュニケーションや相互協力といった活動との関係性が強いといえる。

心理的安全性が高いチームだと、相手に受け入れられているという感覚を持てるため、日ごろのコミュニケーションにおいて気軽な挨拶も増え、構えずに些細なことでも何気なく質問することができる。

またお互いに相手の仕事の負荷を見合い、負荷が高いメンバーを支援するという活動=相互協力においては、支援・協力される側の気持ちや応対がカギを握っている。人は社会的動物のため、相手の役に立ちたいという本能が本来備わっている一方で、自分でやりたい・やり遂げたいという自律・主体性も同時に持っている。

心理的安全性が高いと個人の主体性よりも一体性が高まり、支援を受ける側の意識として、"助けてほしい・手伝ってほしい"と言いやすくなるが、そうでないと相手の評価を必要以上に気にしたり、相手に頼りたくないという心情から、できるだけ自分で完結しよう・やろうとしてしまい、結果的にチーム全体の生産性を下げてしまうことになる。

実際にあるチームにおいては、本当は自分の仕事の負荷が高いので手伝ってほしい場合にもかかわらず、メンバーに対して弱みを見せたくないという意識から協力し合えていない悪循環に陥っていた。その後、組織改革の取り組みを導入し、改めてチームメンバーが腹を割って話す機会を持つことをきっかけに、心理的安全性が高くなり、お互いが"手伝ってほしい"といえる状況を作り上げることができ、結果的にチーム力が向上した。

また、余談となるが今回の分析で面白かった点は、会議の効率性と心理的安全性に関係性が見られたことだ。具体的には、心理的安全性が高いチームほど、会議が効率的に行われていた。「言いたいことを言える」という心理的安全性が高いと会議が長引きそうな感じもするが、実際にはそんなことはない。逆に心理的安全性が低いチームの会議を拝見すると、会議の場面では質問しても意見が出ず深みのある議論ができない、議論が後戻りしてしまうなどの非効率な結果を招いていた。

10年以上前から生産性向上や業務効率化が唱えられる中、筆者もコンサルタント時代に多くの企業の業務改革に携わった。手法としては業務分析を基に低付加価値業務を洗い出した上で、低付加価値業務の時間を高付加価値業務へ移行させるといったものだが、どの企業でも課題となるのは、会議時間が長い・不要な会議が多いといったことだった。

改善策として"会議の進め方"マニュアルの導入、ファシリテーターの配置、事前準備、目的の明確化、結論・宿題の確認などの対策を提案するが、きちんと定着をしている会社はほとんどないだろう。

このようなタスクの明確化はもちろん必要だが、実際はチーム内での心理的安全性を高めるといった人間的な側面の改革が一つの近道だったのだろうとチーム研究を始めてから気づかされた。今回の研究結果は、そのことをデータで示してくれている(なお、分析対象の会議は情報共有ではなく、アイデア出しや議論がメインの会議である)。

また、今回の調査では、心理的安全性を含め、どのような活動がコミュニケーション、相互協力、目標共有に影響を与えるかを回帰分析で検証した。その結果、他の項目と比べると心理的安全性はなんと1位と2位となる影響のある要因であった。

ここで注目すべきは、目標共有ですら、方針管理の徹底や責任の明確性といった項目よりも高い影響を与えているということだ[図表3]。

図表3 チームワークを高める取り組みに影響を与える要因

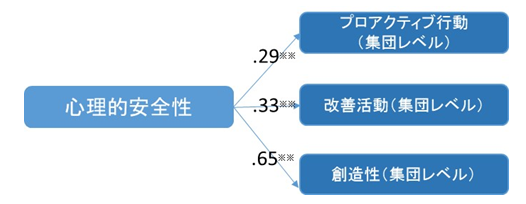

また、心理的安全性が高いとチームの効率性や目標達成だけでなく、チームメンバー全体が組織改善を行う取り組みや先を見越して行動するといったプロアクティブ行動や新しいアイデアの創発につながっていることも明らかになっている[図表4]。

図表4 心理的安全と創造性・プロアクティブの関係性

このようにデータからも心理的安全性の重要性は明らかになっている。

組織をチームとして機能させるために核となる心理的安全性だが、第3回では心理的安全性とリーダーシップとの関係性をお伝えしたい。

※本研究での心理的安全性は、エイミー・C・エドモンドソン(1999)の7項目[図表5]を参考としながら日本版として以下の三つの項目を心理的安全性として測定

①このチームでは、バカにされる、否定されるといった心配をせずに自分の意見を言える

②このチームでは、発言しないほうが無難だという雰囲気がある

③このチームでは、自身がチームに対して感じている課題や改善点をためらいなく言える雰囲気がある

図表5 チームの心理的安全性を測定する七つの質問項目

1.If you make a mistake on this team, it is often held against you.

(このチームでミスを犯したら、たいていの場合、責められる)

2.Members of this team are able to bring up problems and tough issues.

(このチームのメンバーは、問題のある事柄や困難な事案でも言い出すことができる)

3.People on this team sometimes reject others for being different.

(このチームでは、メンバーが「自分とは違う」ことを理由に他者を拒否することがある)

4.It is safe to take a risk on this team.

(このチームでは、リスクを取ることについて心配することはない)

5.It is difficult to ask other members of this team for help.

(このチームでは他のメンバーに助けを求めることは難しい)

6.No one on this team would deliberately act in a way that undermines my efforts.

(このチームの誰であろうと、故意に私の努力を妨害するような行為はしない)

7.Working with members of this team, my unique skills and talents are valued and utilized.

(このチームのメンバーと一緒に働くことで、私の持っているユニークなスキルや能力が価値を持ったり役に立ったりしている)

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

株式会社産学連携機構九州(九大TLO) 総合研究部門 アドバイザー

慶應義塾大学環境情報学部卒業・早稲田大学社会科学研究科修士課程修了。日本電信電話株式会社に入社。その後、アクセンチュア株式会社、デロイトトーマツコンサルティング株式会社を経て、2012年1月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、人事システム導入支援、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛けるとともに、製造業の業務改革、全社改革プラン策定、営業・マーケティング改革のコンサルティング経験を有する。現職からチームワーク研究を主軸としたコンサルティング・研修を実施。主な著書に『高業績チームはここが違う』(共著、労務行政)