青島未佳

青島未佳あおしま みか

一般社団法人チーム力開発研究所 理事

KPMGコンサルティング ディレクター

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

1. あらためて、心理的安全性とは何か

第1回は、“心理的安全性” という概念を誤解なく理解してほしいという思いから、「“心理的安全性がある=仲良し” ではない」ことや「日本において心理的安全性の高い組織をつくることの難しさ」について解説した。

あらためて伝えると、心理的安全性が高いチームとは、「上司を含むチームメンバーがチームの目的や目標の達成に向けて、前向きな議論を交わしながら、お互いの知恵や意見を率直に話し合い、より良い結果を導ける」チームである。

欧米人であるエドモンドソンが「心理的安全性」という考えを発想した背景には、アメリカ人でさえも発言することにためらいを感じる場合があり、その点を問題視したことがある。アメリカ人以上に自己主張することに慣れていない日本人においては、この心理的安全性という概念を正しく理解し、これを醸成する取り組みやマネジメントを適切に実施していかないと、単なる仲良しチーム・居心地の良いチームづくりで終わってしまう。

“謙遜” が美徳とされ、他人の目を気にする “文化” (恥の文化)と評される日本では、主張することが良しとされない空気感がある。ある雑誌で、父がアメリカ人で母が日本人のタレントが子どもの頃の体験を以下のように記していた。

4年生の夏休みに、それまで通っていたアメリカンスクールから地元の公立小学校に移ったのですが、もう、すごいカルチャーショックでした。とにかく女の子が大人しいんですよ。アメリカンスクールでは、勉強だって、運動だって女の子の方ができるし、授業中もみんなグイグイ手を挙げて発言していました。だから私、日本の学校に入ったときも、最初の授業で「これ、わかる人?」と先生が質問したとき、ここぞとばかりに、「はいっ!」と勢いよく手を挙げたんです。そうしたら他に誰も挙げなくて、ビックリしました。みんなドン引きなんですよ。「へえ、手とか挙げちゃうんだぁ、女の子なのに」みたいな。おまけに私の答えが間違っていたので、クスクス始まっちゃって……。

チャレンジして失敗した子を嘲笑うなんて、アメリカの学校ではありえません。もっとポジティブですから。間違えたって、全然OK。でも、日本ではとにかく目立たない方が得だし、特に女の子はおしとやかに、一歩二歩下がって控えめにしていなきゃダメみたいな、無言の圧力が小さいころからずっとあるじゃないですか。

資料出所:株式会社日本能率協会マネジメントセンター『Learning Design』2020.03-04

まさに、日本と海外の違いである。最近は少しずつ変わってきているが、20~30年前は明らかにこのような空気感が教育現場にあった。企業にも同じ風潮があり、筆者が最初に入社した日系企業では、上司に自分の意見を主張したり、提案をしたりすることは、必要以上に「和を乱している人」「少し変わった人」と見られる雰囲気があった。どんなにそのアイデアが良くとも “優秀” ではなく、“変人” というレッテルが貼られるのだ。

一方で、転職した外資系企業は、Talk Straight(はっきり物を言う)が行動指針でもあり、「主張しないこと、意見を言わないこと」=「使えない人」という真逆の風土であった。

筆者自身、日系企業、外資系企業、大学とさまざまな組織に所属して初めて、組織が持つ風土・空気の違いによる働きやすさ・働きにくさを肌で実感したものだ。

もちろん、20年前と今では、明らかに置かれている環境は変わっている。現在は、今回の新型コロナウイルス感染拡大のように、予期しない突然の出来事によって、世界中・日本中のあらゆる組織が変化への対応力を試される時代だ。“withコロナ” という言葉に表れるように、組織・企業にとって、今が、産業構造・ビジネスモデル・働き方の転換点であることは間違いない。

このような、何が起こるか分からない不確実性の高い時代を組織が生き抜いていくためには、もはや経営トップのみの知恵だけでは通用せず、現場を含めた組織知を結集した取り組みが重要であり、そのためには心理的安全性の確保は必須となる。

第2回は、これまで研究・実践してきた事例を踏まえて、心理的安全性の高い組織をつくるステップ・ポイントを紹介したい。

2. 組織開発における心理的安全性

[1]組織開発(Organization Development:OD)とは何か

心理的安全性を高める組織づくりに向けて、最初に紹介したいのは、組織開発の定義とそこで重要となる視点である。

組織開発(OD)という概念は、1950年にアメリカで誕生し、その後、日本に導入されたが、その時には日本ではあまり普及しなかったようだ。2000年代に入り、成果主義、ITの導入による個人主義・個業化、人材・雇用形態・価値観の多様化により、これまでの組織やチームのマネジメントが機能不全に陥るケースが増え、その必要性が注目されるようになった。実際に、組織・人事領域では、組織開発という言葉は、一般用語になりつつある。しかし、どちらかといえば、AI(Appreciative Inquiry:組織の真価を肯定的な質問によって発見し、可能性を拡張させるプロセス)やワールドカフェなどの手法の活用が先行してしまい、その概念・本質が本当の意味で理解されていることは多くないように思う。

組織開発に関する定義は数多く存在する。学術的に引用されるのは、「組織開発とは、組織の健全性、効果性、自己革新能力を高めるために、組織を理解し、発展させ、変革していく、計画的で協働的なプロセスである」というRob Warrick(2005)の定義である。このように書くと少し難解に思われるだろうが、ここで注目してほしいのは、組織開発とは “プロセス” であるということだ。

[2]今までは人材開発、これからは組織開発

人材開発と組織開発を対比して整理すると、人材開発とは「一人ひとりの能力・スキルの開発」であるが、組織開発とは組織全体の目的達成に向けて「人と人の間の関係性=プロセス」に焦点を当て、その最大化を目指すものである。

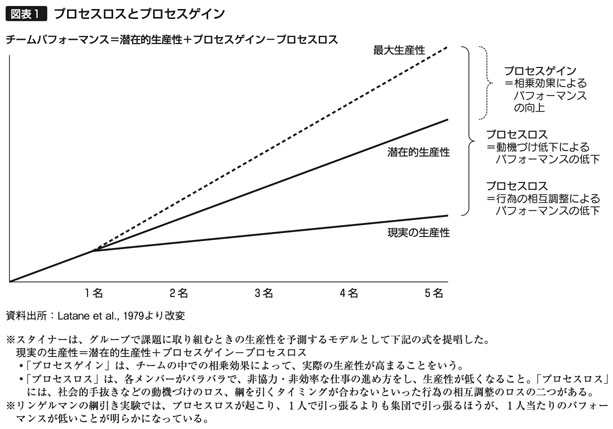

これまで日本では、どちらかといえば「一人ひとりの能力開発」に焦点を当てた取り組みが多かった。一人ひとりの能力を最大化すれば、組織の成果も上がるという考え方だ。しかし、一人ひとりの能力が高くても、成果が出せない現状が相次いだ。スタイナーやリンゲルマンの綱引き実験の例[図表1]がよく引用されるが、一人ひとりの生産性の総和が、組織の生産性にならない(1+1≠2)ということだ。

その原因は「人と人が関わるプロセス」にあり、人が一緒に協働すれば必ず社会的手抜きや行為の相互調整不足などのプロセスロスが起こる。特に、システム化が進み、仕事がブラックボックス化され、価値観が多様化する現在においては、プロセスロスが起こりやすい。このロスにチームのメンバー自身が気づき、改善していくことが、組織開発そのものである。

[3]心理的安全性の醸成にはメンテナンス・プロセスが大切

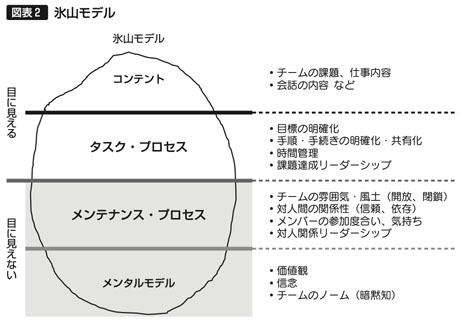

組織開発の理解をさらに手助けするためには、氷山モデル[図表2]が最も有益だ。

氷山モデルでは、「コンテント(What)」と「タスク・プロセス(How)」「メンテナンス・プロセス(How)」がある。

「コンテント」とは、会話の話題、仕事の課題、内容的な側面をいう。「タスク・プロセス」とは、主に仕事の進め方、手順、コミュニケーションの方法、ルール、役割分担、権限などをいい、比較的目に見えやすい。一方で、「メンテナンス・プロセス」とは、人間同士の関係性、お互いの影響度、メンバーの参加度合い・やる気など、コンテントやタスク・プロセスの下に存在する人の意識や感情に関係するものである。

心理的安全性の醸成において大切なのは、この目に見えないメンテナンス・プロセスの改善である。なぜならば、人は感情の生き物であり、相手との関係性から生じる気持ちに左右されて、日常の職場・仕事の場面でも合理的な意思決定や行動ができないことが多々あるからだ。

心理的安全性も、“他人にどう思われるか” といった対人不安に基づくものであり、この不安があるから、合理的な行動ができない。組織のメンバー同士が、“人間とは気持ちにより行動が左右され、時には合理的な判断ができないことがある” ということを理解し、「メンテナンス・プロセス」をお互いが気に掛けることが、心理的安全性の醸成への第一歩になる。

※「組織開発」については、本記事では心理的安全性の視点からの概要紹介であるため、専門的な理解については組織開発をテーマとした書籍を参照いただきたい。

3. 組織開発(OD)のステップと心理的安全性

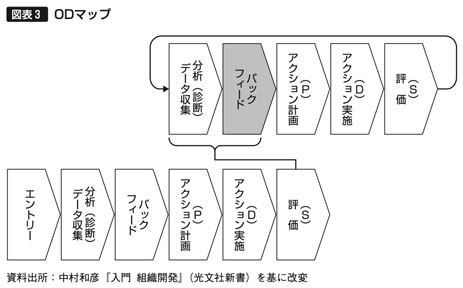

組織開発の進め方で伝統的・代表的なモデルは、[図表3]に示した「ODマップ」と呼ばれるもので、組織開発や組織活性化の取り組みを行う場合の多くは、このステップで実践されている。

企業では、改善提案活動(QC活動)が組織活性化として取り組まれる場合もあるが、その場合の多くもほとんど同じ手順だと想定する。

このステップの言葉だけ見ると、これまでの改善活動と何が違うのかと思うだろうが、フォーカスしている部分がかなり違う。最も大きな違いは、改善活動では、“何を” するかが重要であるが、組織開発では “どう進めていくか” に焦点を当てる点だ。

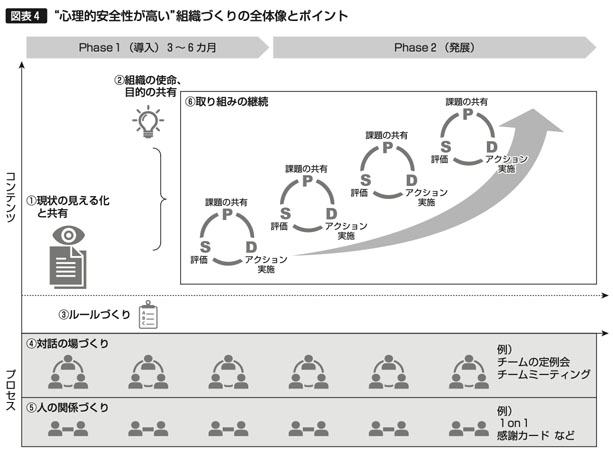

上記の違いを踏まえて、“心理的安全性が高い” 組織づくりの全体像を[図表4]に整理した。具体的なポイントは次回に譲るとして、今回はそのエッセンスを共有したい。

①現状の見える化と共有

心理的安全性の高い組織づくりの一つ目のポイントは、組織の状態をデータで “見える化” し、共有することだ。客観的なデータなしで議論すると、リーダーや特定の声が大きい人から見た “組織の状態” となり、偏りが生じる。特に心理的安全性が低いと感じている人ほど、発言は控えめで、特に客観的な事実やデータなしで、自分の思いを発言しづらい(当法人では、チームの状態を見える化する診断も提供している)。

②組織の使命、目的の共有

二つ目は、組織やチームの使命・存在意義、仕事の意味づけを話し合い、共有することである。使命・目的の共有は、仕事に対するやる気を醸成するために有益で、共有することで「組織の目的達成のために必要なことを提案・発言する」状態を促進できる。なぜならば、多くの人は与えられた役割を遂行しようとする動機が働くからだ(視点は少し違うが、スタンフォードの監獄実験やアイヒマン実験などからも見て取れるだろう)。

また、聞く側の姿勢も、目的志向になると「自分の意見を否定されて、悔しい・メンツがつぶれる」といった感情を脇に置きやすくなる。

③ルールづくり

三つ目は、ルールづくりである。組織には仕事のルールは存在するが、ここでは、変革の当事者となるメンバー全員で活動ルールを決めることだ。ここでいうルールとは、プロセスの質を高めるためのルールである。自分たちで決めたルールは、人から押し付けられたものよりも守る意識が高まる。また、日本人ならではの必要性であるが、ルールを決めることで、活動における規律や枠ができ、同じ方向に行動を促進しやすくなる。実際に筆者が指導したあるチームでは、「自分から挨拶(あいさつ)」「否定をするときは、提案と一緒に」「ミーティングでは全員発言」といったルールをつくったことで、メンバー同士がお互いに発言を促進し合い、フィードバックがしやすくなった。

④対話の場づくり

四つ目は、組織の目的を共有したり、課題を話し合ったりするための対話の場をつくることだ。[図表2]の視点で整理すると、この対話の場こそが、メンテナンス・プロセスを改善するものであり、最も大切な要素である。

前述のとおり、心理的安全性の高い組織づくりにおいて大切なのは、“何を話しているか?” ではなく “どう話しているか?” という対話の質にあるからだ。ここを意識しないと、心理的安全性の高い組織づくりも単なる改善活動に終わってしまう。

特に、心理的安全性がない組織では、単純にコンテントや手続き(もしくは多少の役割分担などのタスク・プロセス)を見直して終了してしまう。この対話の場を質の良いものにするには、リーダーやファシリテーターの関わりが重要となる。なぜならば、実際に自分が議論の参加者となると、どうしてもコンテントや手続きに集中しがちであり、人の話し方、表情などの人の心理に意識を向けることが難しいからだ。

最初の段階では、組織の当事者でなく、社内の変革推進者や外部のコンサルタントなどを活用するほうが客観的な視点で場を把握でき、変革が進みやすいこともある。

⑤人の関係づくり

五つ目は、メンバーの心理的距離を縮める取り組みである。対話の場も重要だが、メンバー間の関係性が良好でないと対話の場づくりもうまくいかない。特に、関係性が希薄なチームであれば、まずはお互いの人となりを知る、趣味・家族構成・置かれている環境などのインフォーマルなことを知る機会をつくることも有益だ。前回のWEBでの連載「心理的安全がもたらすチームパフォーマンスへの効果」(第4回)でも記載したが、インフォーマルな情報・背景を知り合うことは、同郷・同じ出身校といった身内感覚が生まれ、心理的距離が縮まるだけでなく、仕事の中で、配慮し合ったり、協力し合ったりする意識を高めることができる。

⑥取り組みの継続

六つ目は、活動を一過性のものにせず、続けていくことだ。プログラムの内容にもよるが、最初のフェーズは、短くとも3~6カ月間くらいを想定し、その変化を再評価しながら活動を継続していく。

心理的安全性があるとは「このチームでは率直に自分の意見を伝えても対人関係を悪くさせるような心配はしなくてもよいという信念が共有されている状態を意味する」のであり、本来は、ここで示したルールや対話づくりといった仕掛けがなくとも、その信念が共有されており、メンバーが意識しなくても率直に発言できる状態をつくることが目指すべき姿だ。そのためには、根気よく取り組みを継続し、ルールや対話のやり方・頻度も状態に合わせて修正していく必要がある。

4. リモートワークにおける組織づくりの必要性

新型コロナウイルスの影響で急速に進展したリモートワークだが、この流れは逆行することはないだろう。筆者も、参加するほぼすべての会議がオンラインとなっている。相手の反応が分かりづらい中で、インターナルの会議やクライアントとの打ち合わせはやりにくい面もあるが、場所を問わず働ける環境は、あらためてメリットのほうが多いと感じる。

今後は都内の企業に勤めながら、水と緑に囲まれた田舎暮らしというワークスタイルも、ロハスの先駆者たちに限ったものではないと予測する。もちろんすべてをリモートで済ませるのではなく、対面とオンライン双方の使い分けが重要だが、リモートワーク、オフィスワークにかかわらず、仕事が円滑にできる仕掛け(役割分担や段取りなど)や意識が根付いている企業は強い。仕事の性質やインフラ環境、コミュニケーションツールに対するリテラシーといった課題もあるが、リモートワークにスムーズに移行できるか、できないかは、組織の状態を判断する一つのバロメーターといえる。

一方で、環境や仕組み・意識が根付いていても、少なからず、離れているという現実から、組織の一体感・つながりの欠如や孤独感、コミュニケーションロスによるモチベーションの低下、顔が見えない相手に対する感情労働の増加など、これまで直面しなかった課題も起こる。組織づくり・風土づくりという観点からも、リモートワークの働き方に適応していくための取り組みは必須である。

5. 新しいコミュニケーションスタイルに合った意識・行動改革

リモートワークにおける組織づくりで重要なのは、リモート環境下で効率的・効果的に働くためのマインドチェンジ・ビヘイビアチェンジである。コンサルティングの現場では、新しいシステム等を導入する際、人がその仕組みやツールをより効果的に活用できることを支援する “チェンジマネジメント” の取り組みを並行して走らせることが多い。

現在、在宅勤務が主となり、Zoom、Skype、Teams、ハングアウトなどのコミュニケーションツールを活用することが多い。組織の一体感・つながりの醸成といった観点では、Zoom飲み会やZoomランチ、Slackを使った情報共有、社内での○○リレー、Skypeの状態活用(「在席中」「取り込んでます」など)など、多くの企業でコミュニケーションツールを駆使した取り組みがされている。

こういった取り組みは大切である一方で、コミュニケーションツールの変化についていけない社員も少なからずいる。例えば、先日、あるシニア社員が在宅勤務推奨にもかかわらず、会社に行き、1人でZoomをしている話を聞いた。会社に行かなくては、仕事をした気にならないようだ。ある方は、最近Zoom飲み会の誘いが多いが、なぜわざわざオンラインで飲み会をする必要があるのだろうかと違和感を持ったそうだ。

20代、30代の若者は比較的抵抗はないだろう。デジタルネイティブと言われるように、小さい頃からITメディアが生活の一部となっているためだ。コミュニケーションも対面や電話でなく、LINEなどのツールが基本スタイルとなっており、その違いはあまり意識していないように感じる。

少子高齢化や雇用延長が進む中、シニアの活躍を促すことは極めて重要である。中高年のデジタルに対する意識、就業観の改革に取り組むことが必須と考える。一方で、若手もデジタルツールの活用に気後れするシニア世代の価値観を理解する必要がある。世代間ギャップが広がる中では、相互理解が大事だ。何が正解かは、その組織次第だろう。リモート・デジタル化時代に合った組織の共通の規範(メンタルモデル)を構築することが急務となっている。

バーチャル・リモートにおけるチームづくりの研究はほとんどなく、読者の方々も、まさにチームづくりの学習の真っ最中だろう。ぜひ、皆さんの経験も言語化し、相互理解と対話を続けながら、組織学習を促進していただきたい。