代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

7月に入り、東京都では新型コロナウイルス新規感染者が100人以上の日が続いています。これは4月に逆戻りしたようなデータです。当時はPCR検査の対象者が限られていた中での数字だったのに対して、最近は感染ルート関係者について症状の有無に関係なく調査したりするなど、調査自体の母数が増えている中での数字ですから、全く同じに論ずることはできないのかもしれませんが、せっかくここまで耐えて徐々に経済活動も再開されてきたものが、また元の木阿弥にならないかと心配でなりません。5月25日に緊急事態宣言が解除される直前の1週間では、1日に2人とか3人という日もあったことを考えると、遠い昔のことのような感があります。これ以上、拡大しないことを望みます。

さて今回は、HR総研が6月8~18日にかけて、「楽天みん就」会員の就活生を対象に実施した、「2021年卒学生の就職活動動向調査」の結果を紹介したいと思います。

文系と理系で異なるプレエントリー傾向

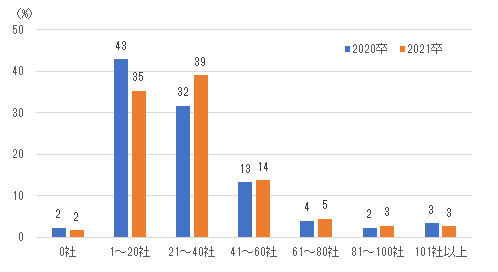

まずは就活生がプレエントリーした社数を昨年の同時期調査と比較してみましょう。 文系では、「1~20社」が前年の43%から35%へと8ポイント減少し、その分、「21~40社」が前年の32%から39%へと7ポイント増加しています[図表1]。その他の社数区分では大きな違いは見られませんので、プレエントリー社数は増えているといえそうです。

[図表1]プレエントリー数(文系)の前年比較

資料出所:HR総研「2021年卒学生の就職活動動向調査」(2020年6月)

これまでは、インターンシップ参加者からの早期選考が増加し、3月以降にあらためてプレエントリーする動きは年々減少していました。例えば、「1~20社」の割合は、2018年卒:25%→2019年卒:34%→2020年卒:43%と年々増加したのに対し、「41社以上」(「41~60社」から「101社以上」までの合計、以下同じ)は、2018年卒:41%→2019年卒:28%→2020年卒:23%といった具合です。今年はその動きに歯止めがかかったといえますが、後ほど「プレエントリー時期」との関係も見ていきましょう。

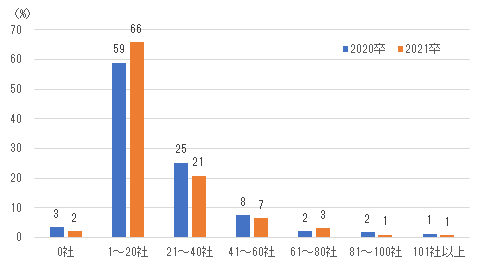

一方、理系はというと、「1~20社」が前年の59%から66%へと7ポイント増加し、「21~40社」が前年の25%から21%へと4ポイント減少しています[図表2]。文系とは明らかに異なる傾向が見られます。

[図表2]プレエントリー数(理系)の前年比較

昨年までの推移を見ると、文系と同様に「1~20社」の割合は、2018年卒:51%→2019年卒:58%→2020年卒:59%と増加し、「41社以上」は2018年卒:21%→2019年卒:15%→2020年卒:13%と減少していましたので、その流れが今年も継続しているといえます。それどころか、「1~20社」だけに注目して見ると、1年で7ポイントもの増加となっており、その動きには拍車がかかったようです。

大学院生のインターンシップ採用を容認する方針を勝手に前倒し

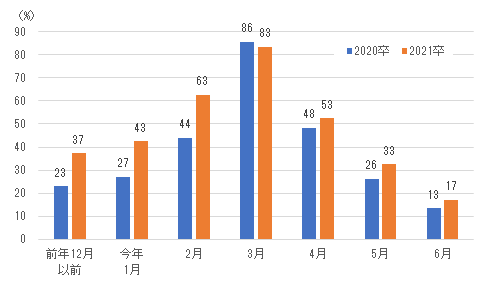

次に、プレエントリーした時期を昨年の調査データと比較してみます。まずは文系ですが、採用広報の解禁月、すなわち就職ナビによるプレエントリー受付の開始月である「今年3月」だけが昨年の86%から83%へと3ポイント減少しているものの、その他の期間はすべて昨年を上回っています[図表3]。

[図表3]プレエントリー時期(文系)の前年比較

「今年4月」から「今年6月」の間は、新型コロナウイルス感染症により企業の選考活動が停滞し、焦った学生がその後も新たな企業探しをしていたと推測できますが、驚くべきは「今年2月」以前の動きです。昨年調査からの推移を見ると、「昨年12月以前」:23%→37%(14ポイント増)、「今年1月」:27%→43%(16%増)、「今年2月」:44%→63%(19ポイント増)と、軒並み大幅な増加を見せています。4月以降は最大の増加率でも「今年5月」:26%→33%の7ポイントですから、解禁前の伸びがいかに大きいかが分かります。「今年2月」に至っては、6割以上の学生がプレエントリーを行っています。就職ナビのプレエントリー受付は始まっていないので、個別企業のホームページからプレエントリーしたことになります。

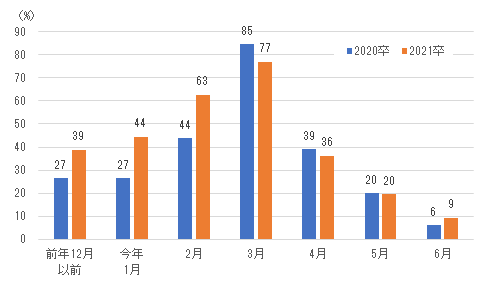

理系はどうでしょうか。理系でも「昨年12月以前」から「今年2月」までの増加率には、目を見張るものがあります[図表4]。

[図表4]プレエントリー時期(理系)の前年比較

「昨年12月以前」:27%→39%(12ポイント増)、「今年1月」:27%→44%(17%増)、「今年2月」:44%→63%(19ポイント増)と、ほぼ文系と同じ傾向が確認できます。ただし、採用広報解禁の「今年3月」以降は、「6月」を除き昨年を下回る結果となっています。「今年3月」以降の数字を見ると、「今年3月」:文系83%・理系77%、「今年4月」:文系53%・理系36%、「今年5月」:文系33%・理系20%、「今年6月」:文系17%・理系9%と、大きな差異が生じています。

この差異が、理系のプレエントリー数が文系とは異なり、昨年よりも減少している要因の一つかと思われます。理系のほうが、文系よりも選考時期が早く始まった、あるいは選考スピードが速かったといえそうです。

文部科学省・経済産業省・厚生労働省は、インターンシップはあくまでも教育目的のためと位置付けており、現在は採用に直結するインターンシップを推奨していません。しかし、今年1月、その対象から大学院生を除外する方向で調整中であることが報道されたことから、インターンシップに参加した理系大学院生の選考を、ある意味堂々と実施した企業が少なくなかったと推測されます。

対面型とオンライン説明会、参加社数は同程度

今年の採用活動の一番大きな変化は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「外出自粛」「在宅勤務」に伴い、従来の対面型の説明会や面接から「オンライン化」へのシフトが大幅に進んだことです。ここからは、学生がオンライン化にどう取り組んだかを見ていきたいと思います。

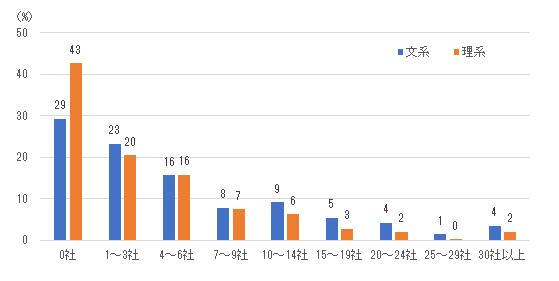

まずは、就職情報会社主催のオンライン説明会の視聴状況です。これまでは大きな会場に設けられた数百の企業ブースで行う対面型の合同企業説明会が多く開催されていましたが、3月以降はそのほとんどが開催中止となり、オンライン説明会へ切り替える動きが活発化しました。文系・理系別に就職情報会社主催のオンライン説明会を視聴した社数を聞いたものが[図表5]です。すぐに気づくのが「0社」の文理差でしょう。1社も視聴していない学生は、文系が29%なのに対して理系は43%と14ポイントも多くなっています。また、1社でも視聴した割合も、ほぼすべての区分で理系のほうが少なくなっています。

[図表5]就職情報会社主催のオンライン説明会視聴社数

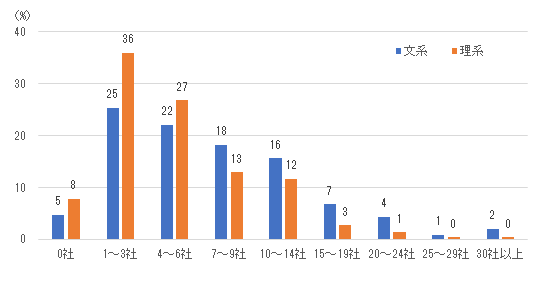

次は、個別の企業が自社で主催するオンライン説明会を視聴した社数と、対面型の説明会に参加した社数の比較を、文系・理系別に見てみましょう。ここでも文系と理系では全く異なる面白い傾向が見て取れます。

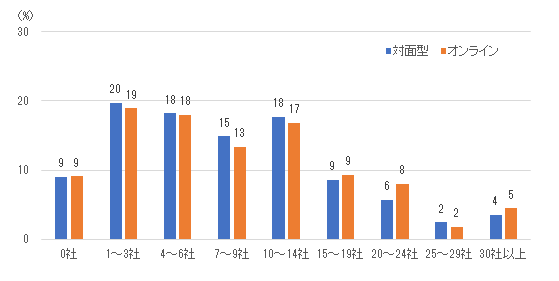

まずは文系ですが、社数区分別に見た対面型とオンライン説明会の参加・視聴社数の割合は、ものの見事にほぼ同じになっています[図表6]。最も多いのは「1~3社」(対面型:20%、オンライン:19%)ですが、「4~6社」(18%、18%)、「10~14社」(18%、17%)も拮抗しており、「7~9社」(15%、13%)がそれに続きます。

[図表6]個別企業主催の対面型説明会とオンライン説明会参加社数比較(文系)

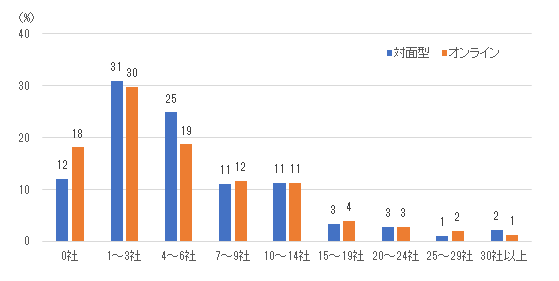

理系も対面型とオンライン説明会の参加・視聴社数の社数区分別割合は、文系ほどではないもののほぼ同程度となっています[図表7]。差異が大きいのは「0社」(対面型:12%、オンライン:18%)と「4~6社」(25%、19%)くらいで、その他の社数区分では1ポイント程度の差しかありません。

[図表7]個別企業主催の対面型説明会とオンライン説明会参加社数比較(理系)

就職情報会社主催のオンライン説明会を1社も視聴していない学生が4割を超えていたことを考えると、個別企業主催のオンライン説明会のほうが視聴されているとはいえ、1社も視聴していない学生が文系の2倍、理系全体の2割近くもいることには少々驚きます。最も多いのは文系と同じく「1~3社」(対面型:31%、オンライン:30%)ですが、他の社数区分からはやや突出しています。2番目に多いのは「4~6社」(25%、19%)、次いで「7~9社」(11%、12%)と「10~14社」(11%、11%)と続きます。

対面型の面接機会が減少し、総面接社数は減少傾向に

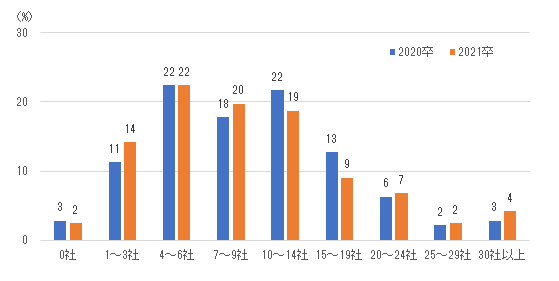

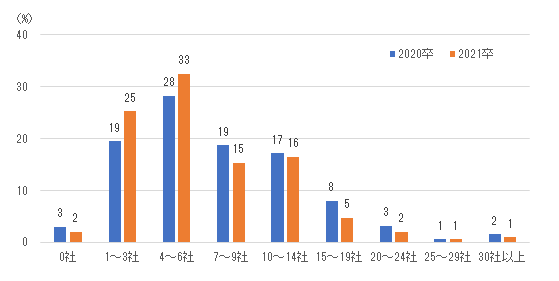

次に面接社数を見ていきたいと思います。まずは、対面型もオンラインも区別せず、一度でも面接を受けた社数を昨年の調査データと比較してみたところ、文系では「20社以上」という学生がわずかに昨年を上回っているものの、社数の少ない「1~3社」が3ポイント増加する一方、「10~14社」は3ポイント、「15~19社」は4ポイント減少するなど、受検者数全体としては昨年よりも減少傾向であることがうかがえます[図表8]。

[図表8]面接社数(文系)の前年比較

一方、理系はというと、社数の少ない「1~3社」が6ポイント、「4~6社」が5ポイントと大幅に増加したのに対して、「7~9社」の4ポイント減をはじめ、それ以上のすべての区分で昨年を下回る結果となっており、文系よりもさらに減少傾向であることが分かります[図表9]。

[図表9]面接社数(理系)の前年比較

新型コロナウイルスの影響で対面型の面接機会が大きく減少したものの、移動の手間がかからないオンライン面接を導入する企業も大きく伸びたことで、面接社数は逆に増えているのでは、と推測する向きもありましたが、やはり本来の就活ピーク時に対面型の面接が大きく減少した影響は大きかったようです。

オンライン面接社数は、理系の4割以上が3社以下

今年、大企業を中心にオンライン面接導入企業が大幅に増加しましたが、学生は1人当たり何社くらいのオンライン面接を受けているのでしょうか。文系・理系別に比べたグラフが[図表10]です。「0社」、つまり1社もオンライン面接を受けていない学生は、文系で5%、理系でも8%と極めて少数派となっています。ただし、文系・理系ともに最多は「1~3社」で、文系で25%、理系では36%にもなっています。

[図表10]オンライン面接社数

「0社」と「1~3社」を合計すると、文系は30%、理系では44%にも及びます。一方、オンライン面接を「10社以上」受けた学生は、文系で30%、理系では17%にとどまります。移動の手間や時間がかからず、これまでであれば距離の離れた会社の面接を連続して受けることなど不可能でしたが、オンライン面接であればそれも可能です。例えば、東京にある会社の面接を受けた5分後に、大阪にある会社の面接を受けることもできるようになったわけです。もっと面接社数の増加につながるのではとの予想もありましたが、現実は異なります。

オンライン面接になったことで、グループ面接やグループディスカッションなどの、企業からすれば複数の学生を一度に裁くことができた面接手法が採りづらく、実質的には個人面接のみで対応しなくてはならなくなったことが大きいと思われます。企業からすれば、事前の絞り込みを強め、面接を設定する学生数自体を昨年よりも減らさざるを得なかったのではないかと推測できます。

一例を挙げれば、これまでは会社説明会で学生を選考する、あるいはふるい落とすということはほとんどなかったかと思いますが、今年はオンデマンド型オンライン説明会(録画形式)の視聴ログを確認し、まともに全編を視聴することなく、早送りして視聴した学生をその時点で選考落ちにした企業もあるようです。

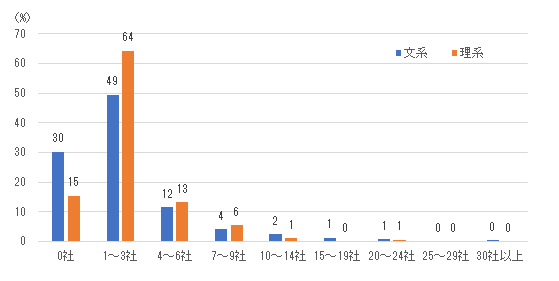

最終までオンライン面接を経験した学生、文系7割、理系は8割超

オンライン面接を体験した学生に、最終面接まですべてオンライン面接だった社数を確認したのが[図表11]です。「0社」と回答した学生は、文系で30%、理系で15%にとどまります。逆にいえば、文系の70%、理系に至っては85%の学生が、「最終面接まですべてオンライン面接だった企業」と出会っているということです。

[図表11]「最終まですべてオンライン面接」の社数

社数区分別に見ると、やはり最多は「1~3社」で、文系で49%とほぼ半数、理系では64%と3分の2近くにもなりますが、中には「10社以上」と回答した学生もいるのには驚きます。これまでの対面型が当たり前だった企業からすれば、1次面接や2次面接まではオンラインだとしても、最終面接だけは直接会って確認しないとの思いも強かったと思います。

一方で、タイミングの問題もあったと思います。東京都など5都道県の緊急事態宣言が全国で最後に解除されたのは5月25日でしたが、昨年までの採用戦線のスケジュールに当てはめれば、大企業では6月1日の採用選考解禁日に会社に呼び出して内々定を伝えるべく、5月末は実質的な最終選考のピークだったわけです。それまでに実質的な内々定にまで進めるためには、緊急事態宣言中に最終面接まで実施せざるを得なかったということになります。今年は例年ほど6月1日にこだわる企業は多くなかったとはいえ、一つの基準日になっていたことは事実です。

通信障害・機材トラブルの不安におびえる学生

最後に、オンライン面接を受けた学生の感想を紹介しましょう。来年に向けて、対策や改善が必要なヒントもあると思います。ぜひ今後の参考にしていただければ幸いです。

・原稿を用意できるので、必死に準備しなくてもいい。声量や態度で評価されることがなさそうなので気が楽ではあった(長岡技術科学大学、理系)

・相手の雰囲気が分かりにくいときがある(学習院女子大学、文系)

・通信障害さえなければ、特に対面と変わらないと思う(日本大学、文系)

・オンラインだと交通費がかからないし、変に緊張もしないで済むのでうまくいった。これからも最終選考や実技以外はオンラインで済ませてほしい(多摩美術大学、文系)

・特に対面と変わりはない。ただ、通信状況が悪いときがあるので、そこは不便だと感じた(千葉大学大学院、理系)

・人柄を見てくれるのかが不安。直接のほうがうまく話せる(愛知県立大学、文系)

・電波状況が悪く、選考に影響が出ていないか不安な気持ちになった(関西大学、文系)

・自分の部屋で面接できるため、落ち着ける。そのため、緊張せずに自分を出せたと思う(同志社大学、文系)

・最終は対面がよかった(東海大学、文系)

・全く問題ない。家から疲れることなくできるのでむしろ便利で、今後もやってほしいと思った(慶應義塾大学、文系)

・最初からオンラインではなく、コロナの影響で急に決まったオンラインだったので、準備に焦りました(創価大学、文系)

・挙動や人間的な部分が伝わりにくくなるので、対面のときよりも、より言葉を選ぶ必要があるかなと思った(大阪大学、文系)

・タイムラグ等やりづらい部分もあるが、案外伝わることもあるんだなと思った。使いようによっては便利だと思う(お茶の水女子大学、文系)

・カメラ目線で話すと相手の表情が見えないので、やりづらさは感じた(慶應義塾大学、文系)

・準備は対面より大変だが、緊張しすぎず素が出せている気がする(日本女子大学、文系)

・交通費もかからず、移動時間もなく地方学生にとってはありがたい(京都大学、文系)

・熱意が伝わっているのか、画面のどこを見ればいいかなど戸惑う点が多かった(宇都宮大学、理系)

・通信障害があり、切れてしまうことが多々あった。電話に切り替え対応をしてくれる企業もあったが、やりづらい(近畿大学、文系)

・カメラを見ることが難しい。接続が切れたらどうしようなどの不安が残る(安田女子大学、文系)

・隠れてメモを取ることもできるし、相手の名前が常に表示されているので呼びやすい。私的には直接より良かった(東京工業大学、理系)

・必ず個別面接になるのでじっくり話すことができた(大阪産業大学、理系)

・正直、直接よりやりやすい。体力面でもとても楽だった(慶應義塾大学、文系)

・交通費や移動時間という面のメリットはかなり大きい一方、対面とは違い話を切り出すタイミングがつかみづらかったり、ジェスチャーが伝わりにくかったりといったデメリットも感じた(東京大学、文系)

・日程を詰められるし、会場に行かなくていいし、いいこと尽くめ(法政大学、文系)

・対面のほうが気持ちを伝えやすいので、オンライン面接は苦手である(下関市立大学、文系)

・面接が始まるまでの待ち時間が長かったり、話すタイミングが合わなかったりしたので対面のほうが良いと思った(慶應義塾大学、文系)

・集団面接には不向きであると感じた。また、音や動画が接続により途切れることがあるので、ネット環境を整える必要がある(近畿大学、理系)

・画面共有機能による技術プレゼンでは、プレゼン中に面接官の顔が見えなかったため、反応が分からず不安だった(東京大学、理系)

・受けてみて、オンラインのほうが出向かなくていいので非常に楽だと感じた。また、最終面接までオンラインでも、問題ないと感じた(星薬科大学、理系)

・自分と相手の雰囲気が伝わりづらいのと、実際に本社や事業所を訪問できない点が残念(高崎健康福祉大学、理系)

・対面よりも気楽に受けられる。ただ、音が途切れたりカメラが起動しなくなったりするなど、絶対に何らかのトラブルが起こるので、その点を不便に感じる(実践女子大学、文系)

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |