株式会社日本総合研究所

人事組織・ダイバーシティ戦略グループ

山名景子 やまな けいこ

コンサルタント

石井隆介 いしい りゅうすけ

マネジャー

佐久間瑞希 さくま みずき

アソシエイトコンサルタント

1.はじめに

2021年改訂のコーポレートガバナンス・コード(CGコード)では、「中核人材の登用等における多様性確保」の項目が追加され、その中で「多様性確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべき」と明記された。また、SDGsやESG推進の後押しもあり、上場企業に限らず多様性の確保が企業の持続的な成長に不可欠だという認識がより共通化してきている。

企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの推進にかつてないほど注目が集まっている中、多くの企業ではその取り組み方や期待する効果が曖昧なまま進んできてしまっているのではないだろうか。

本連載では、ダイバーシティ&インクルージョンを巡る情勢変化とその中で期待されている効果、および直面する課題を明らかにした上で、実際の人事現場で起きている課題とその解決策について取り上げる。第1回目は、近年、日本企業において急速にダイバーシティ推進が盛り上がってきた背景とその裏にある課題について考察する。第2回は、ダイバーシティ&インクルージョン推進によって得られるメリットを「企業にとっての恩恵」と「社員にとっての恩恵」の二つの視点から整理する。そして、第3回目は、企業の人事部による施策が行き詰まる例として、「とりあえず管理職登用」「とりあえず研修を計画」「とりあえず制度を導入」の三つのパターンを紹介し、その課題と解決策を探っていく。

本論に入る前に、あらためて「ダイバーシティ推進」の意味合いを明らかにしておきたい。ここでは「ダイバーシティ推進」を、組織において多様な人材を増やし、かつ適材適所で活躍を促していく、いわゆる「ダイバーシティ・マネジメント」の文脈で用いる。

では、組織における多様な人材とはどのような人々を指すのか。これまでの日本企業では、「女性活躍推進」に代表されるように、多様性をもっぱら表層的な属性(性別、年齢、障がいの有無、国籍など)に分類し、中でも経済活動を後押ししてくれそうなグループ(女性やシニア、高度な技能や資格を持つ外国人)のことを指していた。

最近では、ダイバーシティ推進に関する研究の発展や、一部企業における先進的な取り組み事例の蓄積に基づき、より本質的なダイバーシティ推進に目が向けられてきている。それは、表層的な属性だけではなく、目に見えない部分(深層的)の差異(価値観、宗教、性的指向、神経発達症の有無、教育、性格など)も受け入れ、活かす組織を作っていくべきだという流れである。ただし、多くの企業ではいまだ「ダイバーシティ推進=女性活躍」にとどまっており、かつ女性活躍推進にも苦戦しているのが現状である。

本連載では、実際の人事現場における課題を取り上げていることから、「男女」の話に集約されることが多い。ただし、目指す姿は表層的な属性にとどまらず、多様な差異が自然に受け入れられ、その上で個々人が働きやすい、かつ活躍できる組織にしていくことであるという点は初めに述べておきたい。

2.ダイバーシティ化が進展する背景

[1]背景にある二つの潮流――コロナ禍の影響とSDGsへの関心の高まり

まず、組織のダイバーシティ化が進展する背景を簡単に共有したい。筆者は大きく二つの潮流を背景にダイバーシティ化が進むと考えている。一つ目は「新型コロナウイルス感染症の流行」、二つ目は「SDGsに対する関心の高まり」である。

一つ目の「新型コロナウイルス感染症の流行」について。新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策としてリモートワークが急速に普及した。オフィスを撤廃してフルリモートワークを導入する企業も一部に現れ始めており、居住エリアによる就業先の制限は今後ますます緩やかになっていくだろう。例えば、介護のために地方都市に居住しながら首都圏の企業に勤めるようなケースは今後増えると考えられる。

実際、フリマアプリを運営するメルカリでは、日本国内であれば住む場所や働く場所を社員が選択できる「YOUR CHOICE」というワークスタイルを2021年9月に開始した。出社の有無によって社員が不公平な扱いを受けることはないという。この例が示すように、かつては同僚にならなかったような人材と働く機会が増えることにより、組織のダイバーシティ化が進展すると考える。

二つ目の「SDGsに対する関心の高まり」について。2015年の国連サミットで採択されたSDGsは、持続可能でよりよい世界を2030年までに目指すことを掲げたものであり、17のゴールと169のターゲットから構成されている。実は、17のゴールの中で直接的にダイバーシティに言及しているものはない(強いて挙げれば、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」はダイバーシティに関連するものと言えなくはないが、ごく狭い範囲での言及である)。しかしながら、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の前文には以下のような記述がある。"As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind."(われわれはこの共同の旅路に乗り出すに当たり、誰一人取り残さないことを誓う)――すなわち、SDGsの17の目標を貫く基本的な態度として「多様性に対する尊重」があるといえるだろう。

なぜSDGsにおいて多様性が強調されるか。その理由は、今日われわれが直面している課題の複雑性がかつてないほどに高まりつつあることにある。17の目標に目を通してみれば、もはや一部の先進国だけで解決できるものは存在しないことに気が付くだろう。われわれは「地球市民」としてグローバルアジェンダの解決に取り組まなければならないという考え方がSDGsの思想の中核にある。

このメガトレンドは国内の民間企業にも当てはまる。今日企業が直面している課題の複雑性は同様に高まりつつあり、組織の多様性を最大限に活かして取り組まなければ解決が困難なケースが増えている。経済全体が右肩上がりの時代においては、自社のオペレーションを磨き込み、強みを伸長することによって、競争優位を確保することができた。この時代は上司の指示・命令に応じた部下の迅速な行動が求められ、トップダウン型の組織が大いに機能したといえる。

しかしながら、刻一刻と状況が変化する今日のビジネス環境においては上司の指示・命令を逐一待っていては機を逸してしまうため、上司の判断を仰がずとも現場レベルで質の高い意思決定を行うことが必要になる。同質性の高い組織は質の高い意思決定に不向きであると考えられており、現場における意思決定の質向上の観点からも、今後ますます組織のダイバーシティ化が進展すると考えられる。

[2]規模間での隔たりが大きいダイバーシティ化への意識

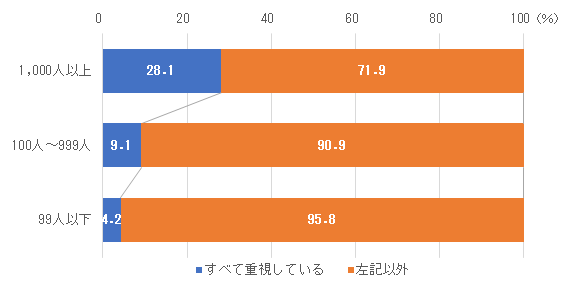

ここまで組織のダイバーシティ化が進展していく背景を述べた。ただし実態を見ると、ダイバーシティに関する取り組みはいまだ緒に就いたばかりであり、残念ながら大企業を中心としたムーブメントにとどまっていることを指摘しておきたい。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査(令和元年度 厚生労働省委託事業)によれば、「女性」「高齢人材」「障がい者」「外国人材」すべての活躍を「重視している」とする企業は、1000人以上の企業で28.1%という結果になっている。一方、99人以下の企業では4.2%、100~999人の企業では9.1%と低い水準である[図表1]。

[図表1]多様な人材の活躍に関する重視度

資料出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「令和元年度 厚生労働省委託事業 職場におけるダイバーシティ推進事業 報告書」(2020年3月)

[注]「女性」「高齢人材」「障がい者」「外国人材」のいずれについても、当該人材の活躍を重視していると回答した場合を「すべて重視している」と表示。

その他の項目でもおおむね同じ傾向が報告されており、企業規模によるダイバーシティの意識差はいまだに大きいといえる。これはダイバーシティ推進がいわゆる「Nice to have」の施策であって、体力に余裕のある大企業ほど取り組みやすいことが背景にあると考えられる。組織のダイバーシティ化が今後進展していくとすれば、企業規模によらず先駆的に取り組みを開始することが望ましいと筆者は考える。

3.ダイバーシティ推進の本質的な課題

[1]見過ごされている差別や偏見

前述したようなダイバーシティ推進を巡る一連の流れは、企業にとっても個人にとっても有益性が期待されている。これに関しては、次回に詳しく述べるが、企業にとっては「イノベーションの創出」「集団浅慮の回避」「採用競争力の強化(ブランディング)」などの効果が期待される。また、個人にとっては、「誰にとっても働きやすい、かつ働きがいのある組織」となることが期待される。

一方、ダイバーシティ推進を図るに当たっての課題にも留意しておく必要がある。筆者は、現状の日本企業においては、社会や企業に内在している差別や偏見、ステレオタイプがあることに無自覚、もしくは意図的に無視してダイバーシティを推進している点が本質的な課題であると考える。関西学院大学教授の岩渕功一氏は、「多様性を巡る問題は『すべての差異を大切にする』といった心地いい『ハッピートーク』として語られがちになり、既存の差別構造に意義を申し立てたり、差別による格差と分断に意義を申し立てたりするのではなく、あたかもそうした問題は既に解決されて、もはや存在しないような平等幻想を作り出すことに寄与している」(岩渕、2021)と述べている。

「差別」という言葉を聞くと、一企業にはどうにもできず、自分たちとはあまり関係ないと思う方もいるかもしれない。しかし、この構造を理解しないまま、やみくもにダイバーシティを推進しても、期待される効果は享受できない上、むしろ企業にとって負の影響しか与えない可能性があることに言及しておきたい。

[2]「女性活躍推進」を例として不平等の構造を考える

では、社会や企業に内在する差別構造とはどのようなことを指すのか。例えば、「実力主義」であることを差別だと考える人は少ないだろう。実力のある人が評価され、その結果、高い報酬を得ることは非常に合理性があるように思われる。しかし、全員が同じスタートラインに立っていない状況下での競争や、それに伴う実力主義は平等とはいえないのではないだろうか。現状の男女の賃金格差や管理職比率を考えてみても、女性の実力不足が原因でこのような格差が生まれているとは考えにくい。

これまでの研究によると、女性の賃金が男性よりも低い要因として、「職階」と「勤続年数の差」が指摘されている(加藤、2020)。女性に家庭内労働の負荷がかかってしまう現状の社会構造や、妊娠・出産など女性特有の人生の選択に対する柔軟な対応が企業および社会の中でなされていないことが原因の一つだと考えられる。このような現状を鑑みず、女性が管理職になりたくないことや長く働けないことを「個人の選択」として切り捨ててしまっていることがダイバーシティを推進する際の問題であろう。

次に、そもそも「実力」を測る指標やプロセスに差別や偏見が介入していないだろうか。2018年に、米アマゾン社が開発したAIを活用した人材採用システムが女性差別をする、という機械学習上の問題点が明確になり、運用を取りやめたニュースは世界に衝撃を与えた。要は、AIに「優秀者」として学習させるデータのほとんどが男性だったため、システムは男性を採用するほうが好ましいと判断したのである。

しかし、これはAIに限った話ではない。採用や昇進の場面で、女性より男性のほうが有利に働く点については多くの研究が明らかにしている。それは、採用者・評価者自身が意識的ないしは無意識的な差別意識を持っていることにより、「男性のほうが女性より優秀である」という偏見の下に判断してしまうケース、採用・評価・昇進の基準自体が「男性」を中心に作られているケース、または、男性のほうが女性より自己評価が高いことによるアピール力の差異によるケースなどが考えられる。

これらの企業および社会に内在する不平等を理解しないまま、現状を是としてダイバーシティ推進を実施するということは、女性たちに随分後方のスタートラインから「実力主義」という競争に参加しろと言っていることになる[図表2]。その結果、「女性自身が管理職を目指したくないと言う」「女性はこれまでの男性管理職のように活躍してくれない」「女性の意見を吸い上げると愚痴ばかりだ」といったお決まりの課題ばかりが上がってくるのは当然である。

[図表2]不平等な構造下における「実力主義」という幻想(女性活躍推進を事例として)

ダイバーシティを推進するに当たり、男性中心に作られた企業文化において、家庭内労働や出産・育児の負荷が女性に偏っている現状を存在しないものにしていることや、昇進や実力を判断する指標に対するバイアスに気づくことが必要だろう。こういった"見えなくされている負荷"を女性だけではなく、障がい者やシニア、外国籍といった多様な背景を持つ人に対しても見えるようにしていくことが、差別構造を解体していく第一歩となるのではないだろうか。

ここまで、日本のダイバーシティ推進において最も注力されてきた女性活躍推進を事例として見てきた。しかし、もちろんこのような不平等は女性だけに限った話ではない。これまでの社会・企業が作ってきた「当たり前」の規範に当てはまらない人々はすべてこの後方のスタートラインに立たされることになる。この「当たり前」を崩し、多様な人材とともに常に変革し続ける組織を作っていくことが本当の意味での「ダイバーシティ推進」といえる。

社会や企業に存在する不平等な構造は一企業だけで解決できない問題も多いだろう。しかし、この差別や不平等の存在を理解した上で実施される「ダイバーシティ推進」では、その一つ一つの施策の内容が変化することは間違いない。

4.おわりに

連載第1回の本稿では、日本企業においてダイバーシティ推進が急速に盛り上がってきた背景とその裏にある課題について述べてきた。以降の連載では、実際の企業事例も踏まえつつ、より具体的な内容に踏み込んでいきたい。次回は、ダイバーシティ推進を通してどのような恩恵が期待されているのかを明らかにする。ここでは、「企業として得られる利益」と「社員として得られる利益」の二つの観点から考察する。

【参考文献】

・メルカリ「メルカリ、多様な働き方を尊重した『メルカリ・ニューノーマル・ワークスタイル "YOUR CHOICE"』の導入を開始」2021年

https://about.mercari.com/press/news/articles/20210901_yourchoice/

・国際連合「Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development」、2015年

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101401.pdf

・外務省「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳」、2015年

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf

・三菱UFJリサーチ&コンサルティング「令和元年度 厚生労働省委託事業 職場におけるダイバーシティ推進事業 報告書」、2020年

https://www.mhlw.go.jp/content/000673032.pdf

・金融庁、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」2021年6月11日

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210406/01-1.pdf

・岩渕功一「多様性との対話」青弓社ライブラリー、2021年、p.16

・Caroline Criad-Perez、神崎朗子 訳『存在しない女たち:男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く』河出書房新社、2020年、p.128

・Katelyn M. Cooper, Anna Krieg, Sara E. Brownell, "Who perceiver they are smart? Exploring the influence of student characteristics on student academic self-concept in Physiology, 2018

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/advan.00085.2017

・Jeffrey Dastin「焦点:アマゾンがAI採用打ち切り、『女性差別』の欠陥露呈で」REUTERS、2018年

https://jp.reuters.com/article/amazon-jobs-ai-analysis-idJPKCN1ML0DN

・加藤秀一『はじめてのジェンダー論』有斐閣ストゥディア、2020年、p.156

|

山名景子 やまな けいこ 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ コンサルタント 民間コンサルティング会社を経て日本総合研究所に入社し、組織・人事・業務領域のコンサルティングに幅広く従事。専門はダイバーシティ&インクルージョンに関連した制度・組織風土改革、人材育成体系の構築。 |

|

石井隆介 いしい りゅうすけ 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ マネジャー 事業会社を経て日本総合研究所に入社し、組織・人事・業務領域のコンサルティングに幅広く従事。専門は組織風土改革。 |

|

佐久間瑞希 さくま みずき 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ アソシエイトコンサルタント 日本総合研究所に入社後、人事制度改革、人材育成体系構築等のコンサルティングに従事。 |