坂井 萌

マーサージャパン株式会社 組織・人事変革コンサルティング部門

役員報酬・コーポレートガバナンスプラクティス マネージャー

ポイント

❶コード改訂により、取締役会にとどまらず、執行側の「中核人材の多様性の確保」が求められている

❷「中核人材の多様性の確保」についての考え方や、自主的かつ測定可能な目標等の開示が求められており、各社は自社にとっての多様性の意義を踏まえ、対応する必要がある

❸コード対応を人材の多様性推進に一層活かすためには、目標のコミットメントとしての実効性や投資家との対話を意識すべきである。さらに、取締役会にも多様性推進への役割が期待される

1.はじめに

連載第3回目に当たる本稿では、2021年6月の改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」という)のうち、「企業の中核人材における多様性の確保」に焦点を当てる。今般の改訂において、【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】の補充原則として、コードに以下の内容が追加された。

補充原則2-4①

上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。

また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。

本内容は、他の改訂コードの原則と比較すると、一見異質である。独立社外取締役の具体的な割合や取締役会のスキル等の原則を示した「取締役会の機能発揮」(連載第2回を参照)と異なり、「企業の中核人材」、すなわち執行側にまで踏み込んだ内容であり、各企業においてはコーポレートガバナンス担当部門のみならず、経営・人事部門を含めて検討する必要があろう。逆に言えば、全社的に同原則についてコンプライ・オア・エクスプレインの内容を検討することにより、各企業が人事・組織の変革を進めるきっかけや推進力になることも期待される。

現時点において、改訂コードに対応したコーポレート・ガバナンス報告書(以下、「ガバナンス報告書」という)の記載は必ずしも多くないことに加え、特に本原則は個々の企業における内容の独自性が強い分野であることから、本稿では個別の開示例の紹介よりも、背景および目指すべき対応に焦点を当てて解説をしたい。すなわち、企業において今、中核人材の多様性の確保が求められる理由を紐解き、形式的な開示の対応にとどまらず、どのような視点で取り組むべきかについて検討を行う。

2.なぜ、「企業の中核人材における多様性の確保」が求められるのか?

[1]多様性の効果

「多様性」「ダイバーシティ」という言葉が社会に浸透して久しいが、人材の多様性が企業成長にもたらす効果については、どの程度理解が広まっているだろうか。多様性の効果については、経済産業省が2017年3月に公表した「ダイバーシティ2.0検討会報告書 ~競争戦略としてのダイバーシティの実践に向けて~」より、以下の3点に整理できる。

①人材獲得力の強化:「企業の多様性や受容性の方針」が若い世代を中心に重視されており、多様性な人材が活躍できる環境が、特にグローバルで優秀な人材を獲得する上での競争力となる

②リスク管理能力・監督機能の向上:不確実性の高いビジネス環境において、多様な人材が意思決定に関わることでグループシンク(集団浅慮)を緩和し、リスクに対する感度を上げ、管理・監督機能を向上させる

③イノベーション創出の促進:組織内の議論や衝突を通じた「創造的な摩擦」がイノベーションを推進すると指摘されており、そのためには多様な人材ポートフォリオを構築し、個人がさまざまな能力を発揮できる環境整備が不可欠である

[2]コード改訂の意義・背景

上記3点のうち、コーポレートガバナンス改革の文脈では、従来は②について、中でも「取締役会の多様性による監督機能の向上」に焦点が当てられてきた。しかし、本来、企業成長への効果が期待される多様性の主体は取締役会にとどまるものではなく、監督側に加え、経営陣の多様化も不可欠である。

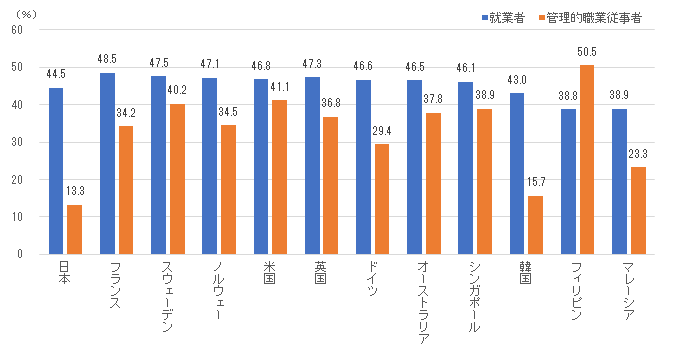

コード改訂で中核人材の多様性が強調された背景には、日本企業において、経営陣または社内人材の多様化がなかなか進んでいない現状があるだろう。まずCEO※1に限って見れば、2020年においてTOPIX100構成銘柄に女性はおらず、日経225で1名のみという状況で、平均年齢は60歳を超えている[図表1]。加えて、新任CEOの内部昇格の割合は97%(2018年)と他国に比べ突出しており※2、日本国籍を有する者がほとんどである。すなわち、社長を務めるのは、ほぼ生え抜きの、比較的高齢の日本人男性であって、「多様な人材」とはかけ離れた状況となっている。

[図表1]日英米のCEO属性(2020年)

資料出所:Spencer Stuart Board Index (Japan, UK, and US)(2020年10月)より整理

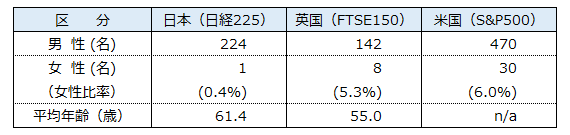

次に管理職についてだが、従業員全体で見れば、日本企業における女性比率は他国とあまり変わらないものの、管理職の女性比率は依然として低く、欧米諸国の半分以下となっている[図表2]。

[図表2]就業者および管理的職業従事者に占める女性の割合(国際比較)

資料出所:内閣府「男女共同参画白書」(令和3年版)

〈備考〉1.総務省「労働力調査(基本集計)」(2020年)、その他の国はILO "ILOSTAT" より作成。

2.日本、米国、韓国は2020年、オーストラリアは2018年、その他の国は2019年の値。

3.総務省「労働力調査」では、「管理的職業従事者」とは、就業者のうち、会社役員、企業の課長相当職以上、管理的公務員等。また、「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。

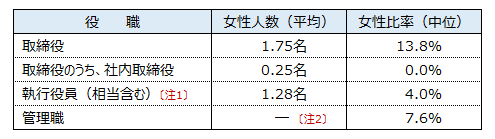

既述のとおり、従来の企業の取り組みは、取締役会の多様性拡大に焦点が当てられていた。2012年度から経済産業省と東京証券取引所が、女性活躍推進の取り組みに優れる企業を選定している「なでしこ銘柄」においても、近年、選定基準として女性取締役の選任が重視されている。女性取締役の1名以上の選任は銘柄選定のスクリーニング要件となっており、銘柄企業1社当たり平均1.75名の女性取締役が選任されている。その一方で、女性社内取締役の平均人数は0.25名となっており、女性比率の中位が0.0%ということからも分かるように、大半の企業(44社中36社)に女性の社内取締役は存在しない[図表3]。執行役員についても44社中12社は女性がおらず、女性比率の中位は取締役よりも低い4.0%となっており、各業種において女性活躍の取り組みが進んでいるはずの同銘柄企業においても、まず社外取締役を迎えることで取締役会の多様性を実現していることがうかがえる。

[図表3]なでしこ銘柄企業における各役職の平均女性人数および女性比率(中位)

資料出所:経済産業省「なでしこ銘柄レポート」「女性活躍度調査」(令和2年度)より整理

[注]1.執行役員は上場会社単位ベースの回答値。執行役員制度を導入していない企業については、業務執行を担当する役員に相当する役職者を認めている。表の数値は、該当の表記がない4社を除いて算出。

2.管理職人数規模が各社によって大きく異なるため、本表において人数の記載は省略する。

このような日本企業の中核人材における多様性の遅れの背景には、長期的な組織構成員の維持を重視する、いわゆるメンバーシップ型雇用と呼ばれる日本型雇用の特徴が存在する※3。会社が雇用保障をする一方で、個人には長期のメンバーシップを維持するための全面的なコミットが求められ、結果的に、均質な構成員が組織の中核を担ってきた。そのため、中核人材の多様性を実現するためには、一連の雇用システムの見直しも必要であり、多くの企業が後手に回っているともいえよう。

しかし、コーポレートガバナンス改革の要請が「形式」から「実践」に移る中、各企業においては、あらためて自社における多様性の意義を検証し、取り組みを始める必要があるだろう。女性に限らず、「組織における人材プールをいかに多様化し、企業成長につなげるか」という視点で、中長期的な人材戦略としての検討が求められている。

3.中核人材の多様性確保にいかに取り組むか?

それでは、今般のコード改訂を踏まえ、コーポレートガバナンス上、中核人材の多様性の確保にいかに取り組むべきだろうか。ここでは、「コードへの対応を多様性推進に活かすにはどうすればいいか?」という観点から、①情報開示の重要性および②取締役会の役割に焦点を当てて考察してみたい。

[1]情報開示

(1)基本的な開示内容

まず初めに、コードで求められる基本的な内容を振り返っておく。

①対象となる多様性の要素:コードには、「女性・外国人・中途採用者」が明示されている。その他の要素を加えてもよいが、この三つの項目で目標を示さない項目がある場合は、その旨およびその理由をガバナンス報告に示すことが必要となる※4。

②開示内容(コード前段):多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標、およびその状況の開示が求められている。具体的には、上記三つの属性に関する管理職への登用等が考えられるが、目標については、特定の数値目標のほか、「程度」という表現やレンジ(範囲)を用いて示す方法、現状の数値を示した上で「現状を維持」「現状より増加させる」といった目標、努力目標も可、とされている※5。

③開示内容(コード後段):多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針およびその実施状況の開示が求められている。

④開示の媒体:それぞれの項目に関して、ガバナンス報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】欄に記載することとなる。ガバナンス報告書に直接記載する方法のほか、有価証券報告書、アニュアルレポートまたは自社のWebサイト等に開示の旨を記載する方法がある※6。現時点の開示事例においては、多様性についての考え方や人材育成方針等に関して詳細を省略し、自社Webサイト上の記載を紹介している企業も見受けられる。

(2)取り組みの実効性を高めるには

各企業においては、まず上記事項のコンプライ・オア・エクスプレインが必要となるが、多様性の推進という観点から一歩進んで考えると、どのような内容がより実効的だろうか。

これを検討する上で、資本市場において多様性への注目がますます高まっていることを押さえておきたい。やはり取締役会の多様性が焦点となるものの、例えば本年8月には、米国証券取引委員会(SEC)において、多様性に関するナスダックの上場規制が承認された※7。ナスダック上場企業は、2022年から取締役の多様性に関する統計データの開示が義務づけられるとともに、2~5年の間に少なくとも2名の「多様な」取締役(1名は女性を自認する者、もう1名は人種マイノリティまたはLGBTQ+)を選任する必要があり、選任しない場合は理由を説明しなくてはならない。

また、米金融大手ゴールドマン・サックスは、ガバナンス上の多様性の重要度に鑑み、2019年以降、投資先の企業に対し少なくとも女性1人を取締役に起用するよう求めており、2020年には少なくとも1名(2021年からは2名)の多様な取締役を選任しなければ米国・欧州企業のIPO(新規株式公開)業務を引き受けない旨を表明した※8。

このような動きは日本でも例外ではなく、米国大手議決権行使助言会社のグラス・ルイスは、東証一部と二部に上場している企業において、女性役員(役員とは、取締役、監査役および指名委員会等設置会社における執行役を意味する)が1人もいない場合、ジェンダー・ダイバーシティ欠如の責任があると思われる取締役に反対助言を行うとしている※9。

これらの資本市場の高い関心を踏まえれば、コード補充原則2-4①で求められる開示を行う際は、対外的なコミットメントを示すとともに、投資家にとって対話の手掛かりになるような情報が含まれていることが期待されるのではないか。

第1に、コミットメントとしての実効性である。「自主的かつ測定可能な目標」については、上記のように必ずしも特定の数値目標である必要はないが、できる限り定量的な目標のほうが過去からの比較としても分かりやすく、明確なコミットを示せるのではないだろうか。特に、女性については、既に多くの企業が女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・公表を行っているはずである。

女性活躍推進法では、①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(例:各職階の労働者に占める女性労働者の割合)、②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(例:男女別の育児休業取得率および平均取得期間)の二つの区分から、それぞれ1項目以上の数値目標を定めた行動計画の策定が義務づけられている※10。女性に関しては、これらの目標達成状況を検証し、目標や取り組みの見直しをすることも有効であろう。ただし、外国人、中途採用者のほか、これまで特段の目標を設定してこなかった要素については、まず定性的にでも今後の目指す方向性をコミットすることは有意義である。

第2に、投資家との対話という観点からは、まず、投資家が参照し得る媒体において分かりやすく公表しているかどうかもポイントとなるだろう。先の女性活躍推進法に基づく行動計画は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページに掲載することとされているが、掲載している場所が外部からすぐ判別できない場合もあり得るため、同様にガバナンス報告書に参照先を記載する場合は、留意が必要と思われる。

次に、コード後半で求められている人材育成・社内環境整備方針については、記載内容に特に指定はない。参考になるものとして、国際標準化機構(ISO)が2018年に公表したISO30414がある※11ほか、非財務指標や人的資本の開示については、昨今、国内外で検討が盛んに行われている。ただし、重要なのは、経済産業省が示した「価値協創ガイダンス」※12で指摘されているように、「投資家にとって、(中略)人的資本の獲得や動機付け、教育・育成等がどのような方針に基づき、どのような資源配分や方法(プロセスや評価体系等)で行われているか」である。育成施策の単なる羅列ではなく、実現すべき人材像と育成の取り組みとの結び付きを明確にすること、それらへの投資状況を明確化することが、投資家にとって多様性推進についての企業の真剣さや企業文化を知る手掛かりとなり、対話にもつながっていくだろう。

[2]取締役会の役割

コードの内容自体からはやや離れるものの、中核人材の多様性を推進する上での取締役会の役割についても押さえておきたい。社内人材の取り組みについては、主に経営や人事が担うことにはなるが、コーポレートガバナンスの取り組みとしては、取締役会がそれらを監督し、多様性を推進することが望ましいだろう。

冒頭に紹介した経産省報告書に織り込まれている「ダイバーシティ2.0ガイドライン」において、「取締役会におけるダイバーシティの取組の監督と推進」として期待されるアクションが分かりやすく紹介されているので、参照されたい[図表4]。

[図表4]取締役会におけるダイバーシティの取組の監督と推進

・ダイバーシティに関する計画や実施状況を取締役会における「報告事項」としている

・取締役会において、決議事項・報告事項とは別のディスカッションテーマとして、ダイバーシティの課題、取組等について議論している

・取締役会において、ダイバーシティをステークホルダーに対する「公約」と位置付け、取組の計画や実績を社内外に公表している

・社外取締役がダイバーシティの推進役を担っており、ダイバーシティの取組に対する評価・指摘を受けている

・取締役への評価項目に、ダイバーシティに関連する取組や成果を入れている

資料出所:経済産業省「ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン」(平成30年6月改訂)

また、米国大手機関投資家ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、取締役会において、組織のジェンダー・ダイバーシティを高めるための期待をシニア・マネジメントにかけ、取締役会と経営陣がより積極的な対話を行うことを勧めている※13。今後、多様なスキルセット・視点をそろえた取締役会が、中核人材の多様性の推進力となることが期待される。

4.終わりに

「中核人材の多様性の確保」は、一担当部門のみで実現できるものではない。だからこそ、今般のコード改訂を、取締役会・経営陣、また人事部門・IR部門等が一体となって取り組みを進めるきっかけとすべきではないだろうか。本稿では、コード補充原則2-4①の背景・内容に加えて、実効性を高める方策について述べた。企業においては、まずはコードの要請する情報開示の対応が必要となるが、本稿がさらに実効性の高い取り組みについて検討する材料となれば幸いである。

【本文注】

※1 代表取締役社長、代表執行役社長を含む。

※2 内閣府「企業組織の変革に関する研究会」第3回研究会冨山委員講演資料より(他国においては、例えば、米国・カナダ:79%、中国:86%となっている)

※3 詳細について、マーサージャパン株式会社『ジョブ型雇用はやわかり』(日本経済新聞出版)を参照されたい。

※4 東京証券取引所「『フォローアップ会議の提言を踏まえたコーポレートガバナンス・コードの一部改訂に係る上場制度の整備について(市場区分の再編に係る第三次制度改正事項)』に寄せられたパブリック・コメントの結果について」(2021年6月)252番、253番

※5 同上 252番、253番

※6 日本取引所グループ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書記載要領」(2021年6月改訂版)

※7 Securities and Exchange Commission(Release No. 34-92590)

※8 Goldman Sachs' Commitment to Board Diversity(2020年2月)

※9 グラス・ルイス 2021年議決権行使助言方針

※10 常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主が対象

※11 ダイバーシティや採用・異動・離職、スキルと能力等の人材に関して、11項目の開示すべき項目を設定

※12 経済産業省「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス -ESG・非財務情報と無形資産投資-(価値協創ガイダンス)」(2017年5月)

※13 State Street Global Advisors' Guidance on Enhancing Gender Diversity on Boards(2019年)

|

坂井 萌 さかい もえ マーサージャパン株式会社 組織・人事変革コンサルティング部門 役員報酬・コーポレートガバナンスプラクティス マネージャー 経済産業省を経て現職。経済産業省では、「ダイバーシティ2.0検討会」の企画・実行をはじめ、企業のダイバーシティマネジメントの推進等を担当。 マーサーにて、役員報酬、サクセッションプランニング、タレントマネジメント、グローバル人事制度等のプロジェクトを中心に、幅広い業界の国内外企業を支援。東京大学法学部卒業、IE Business School Global MBA修了。 |