本書は、「組織を変える」ことを目的に、社会のパラダイムシフト、これからの組織の在り方、リーダーの在り方、チームを動かす原動力、やる気のあるチームの作り方、組織を変えるための影響の輪の広げ方などについて書かれた本です。

第1章(「時代」の話)では、21世紀に入り人類は、テクノロジーによる「デジタルシフト」、リーマンショックによる「ソーシャルシフト」、新型コロナウイルス流行による「ライフシフト」という三つのパラダイムシフトを経験し、これらの変化により、ビジネスにおいては「場所や情報よりも、アイデア」「個人の努力よりも、人とのつながり」「ワーク・ライフ・バランスよりも、ワークとライフをともに楽しむこと」が重要になったとしています。

第2章(「組織」の話)では、この三つのパラダイムシフトによって、知識社会に必要となる組織特性として、①環境から学び続ける「学習する組織」、②社会とのつながりを大切にする「共感する組織」、③メンバーが自ら考え、共創する「自走する組織」を提示。これら三つの特性を備えた組織を実現するためのエッセンスや、組織を変えるリーダー像(「学習する組織」→ サーバント・リーダーシップ、「共感する組織」→ オーセンティック・リーダーシップ、「自走する組織」→ シェアド・リーダーシップ)を示しています。

第3章(「関係」の話)では、「心理的安全性」こそがチームを変えていくとし、心理的に安全な場をつくるためのプロセスとして、①共感デザインと②価値デザインの二つを挙げて解説し、心理的安全性のためにリーダーがやるべきことや留意すべきことを挙げ、リーダーは強がりの仮面を外し、安全に対話できる場をつくるべきで、「関係性」は組織の土壌であるとしています。

第4章(「思考」の話)では、すべてはWHYから始まるとし、社会にとっての「仕事の意味」、自分にとっての「仕事の意味」を考え、仕事を楽しむことから始め、チームを動かす北極星(目的)を見つけようと訴えています。

第5章(「行動」の話)では、組織のモチベーションをアップデートすべきだとし、メンバーの「自律性」を取り戻し、「有能感」を満たし、「関係性」を育むことが「内発的な動機」を生むことになるとして、やる気のあるチームをつくるにはどうすればよいかを説いています。

第6章(「変革」の話)では、変革のアクションを7段階に分けて解説し、まず一歩を踏み出すことから始め、共感をつなぎ「影響の輪」を広げていくまでを具体的に解説しています。

リーダーシップは肩書ではなく行動であり、組織変革は現場にいるスタッフ一人からでも始められるとして、そうした行動への勇気を促し、また実行する際の知的なヒントを与えてくれる本であるように思いました。

多くのリーダーシップ論、経営論、組織論が、最新のものも含めて紹介されていて、普通であれば読んでいて"お腹いっぱい"になりそうなところですが、イラストと図解を多用することで、無理なく理解できるよう工夫されています。人事パーソン、ビジネスパーソンとして知っておきたいものが多く、組織論の「今」を知るという意味でもお薦めです。

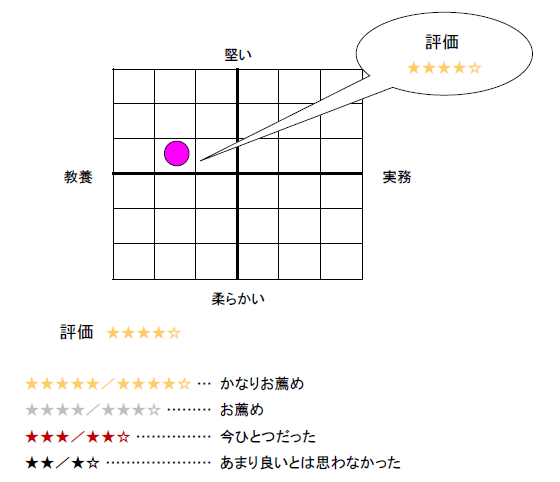

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2022年1月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー