ほとんどの事業が適用事業

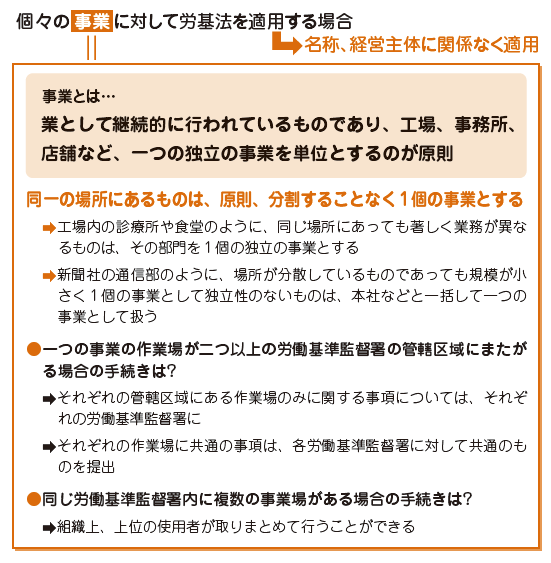

労基法別表第1に業種の区分が掲げられていますが、これはあくまでも「適用上の区分」であり、原則、業として継続的に行われ、1人でも労働者を使用している事業であれば、すべて労基法が適用されることになっています。

日本の法令は日本国内にある事業のみに適用され(属地主義)、国外にある日本の商社、銀行などの支店、出張所などのように事業としての実態を国外に備えているものには、労基法は適用されません。しかしながら、たとえば日本国内の土木建築事業者が国外で作業を行う場合、一切の工事が日本の業者の責任で行われるものであって、国外での作業場が独立した事業の実態がないと認められる場合には、その国外での作業も含めて労基法の適用があるとされます。

日本国内にある外国人の経営する会社や外国人労働者にも、日本人と変わりなく、原則として、労基法の適用があります。

適用除外とされるもの

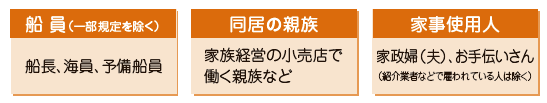

その一方で、①船員法1条1項に規定する船員(一部規定を除きます)、②同居の親族のみを使用する事業、③家事使用人には、労基法が適用されないこととなっています。

船員については、その労働の特殊性から船員法において各種規定がなされています。

同居の親族には、住まいや生計を同じくしている、民法でいう「親族」が当てはまります。たとえば個人商店のように、形式上労働者として働いている場合でも、一般には事業主と同じ利益や地位にあると考えられる人です。ただし、ほかの労働者と同様な働き方をしており、同様な賃金が支払われ、労働時間の管理などが行われている場合には、労基法上の労働者となります。

家事使用人とは、家事一般に使用される労働者をいいます。家政婦(夫)などが当てはまりますが、家政婦紹介所などに雇われてその指揮命令の下に家事を行うものは、「家事使用人」ではなく「労働者」となります。

労基法の適用と運用

労基法の適用除外

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |