労基法の罰則

労基法で定める労働条件の基準は最低限度のものであり、これに違反するようなことがあってはなりません。労基法に違反した場合には、懲役刑あるいは罰金刑が科されます。

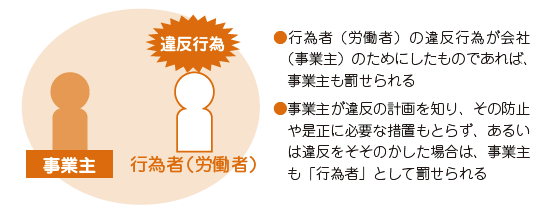

両罰規定

労基法は、ほぼすべての条文において、使用者をこの法律上の義務者とし、違反のあった場合の責任者としています。

ところで、労基法では行為者を罰することとなっていますが、実際にはその行為に事業主が直接かかわっていることは少なく、前線に立っている人が会社のために行っているのが現実です。とはいえ、事業主が罰せられないということは不合理ですので、両罰規定を定めることで最終的に利益の属する事業主にも責任を負わせることとしています。

ただし、事業主が労働者に対して、違反のないように具体的な指示を与えてその防止に努めていた場合にまで、その違反行為に対する責任を事業主に求めるものではありません。

付加金の支払い

労基法では、次項のような罰則によるもののほか、①使用者が解雇予告手当を支払わないとき、②休業手当を支払わないとき、③割増賃金を支払わないとき、④年次有給休暇の賃金を支払わないときには、「付加金制度」によって、労働者保護がされています。これは、労働者が請求することによって、これら使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほかに、これと同一額をさらに支払うよう裁判所が命じることができるものです。

なお、この付加金の請求は、違反のあったときから5年(当分の間は3年)以内にしなければ、時効となってしまいます。

労基法の罰則

●1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

強制労働の禁止

●1年以下の懲役または50万円以下の罰金

中間搾取の排除 最低年齢 坑内労働の禁止 など

●6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

均等待遇(差別的取り扱いの禁止)、男女同一賃金の原則、賠償予定の禁止、解雇制限、解雇の予告、法定労働時間を超える時間外労働、休憩、休日の付与、割増賃金の支払い、年次有給休暇の付与 など

●30万円以下の罰金

契約期間、労働条件の明示、退職時の証明、賃金支払いの原則、出来高払制の保障、変形労働時間制に関する協定の届け出、事業場外労働のみなし労働時間制・裁量労働制に関する協定の届け出、就業規則の作成および届け出の義務、制裁規定の制限、法令等の周知義務、労働者名簿、賃金台帳、記録の保存 など

両罰規定

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |