継続勤務したこと

年次有給休暇(以下「年休」といいます)が与えられるためには、①雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務していること、②その間の全労働日の8割以上出勤していることの二つの要件が必要です。

「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、つまり在籍期間のことをいいます。この継続勤務に該当するか否かは勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、実質的に労働関係が続いている限り勤務年数を通算します。たとえば、①定年退職による退職者を引き続き嘱託などとして再雇用している場合、②パート労働者などを正社員に切り替えた場合、③在籍型出向をした場合などは、一般に勤務年数の通算が可能です。

●年休付与の算定基準日の統一

年休は「付与される年度」における最初の日(基準日)に権利が発生するため、入社日が異なると、この基準日も異なります。そこで問題になるのが、4月1日に入社する人もいれば、7月1日に入社する人もいるような場合の取り扱いです。

このようなときには、7月1日に入社した人の基準日をその年の「4月1日」に移すといった「基準日の統一」をすることができます。この場合、労働者保護の面からも、基準日は前倒しにすることが求められます。

全労働日の8割以上勤務

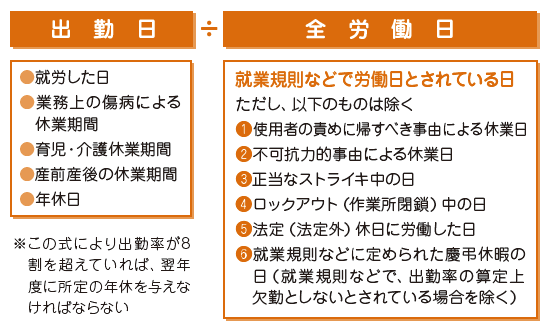

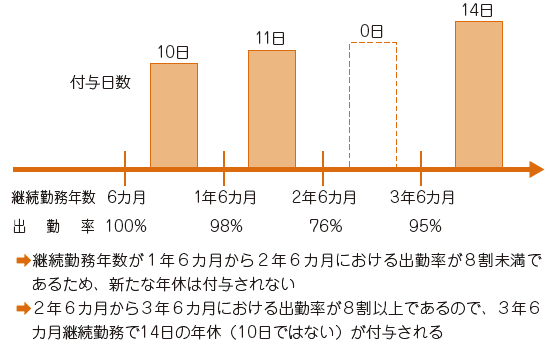

第2の要件である「全労働日の8割以上出勤」については、初年度にこの要件を満たしたとしても、ある年度(下図「出勤率が8割未満の場合」参照)でこの要件に満たなかった場合にはその翌年度の年休の権利は発生しません。つまり、基準日からみた毎年度において必要とする要件なのです。

ただし、この図のような場合のときに、2年6カ月から3年6カ月の間に8割以上出勤していれば3年6カ月継続勤務で14日の年休が発生するものであって、付与日数が再度10日からスタートするものではありません(付与日数については、「年次有給休暇の与え方」参照)。

出勤率の算定

出勤率が8割未満の場合

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |