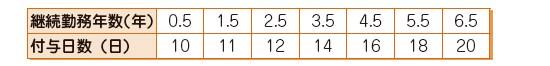

最大20日までの付与日数

6カ月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年休が与えられます。その後1年経過ごとに付与日数は増え、6年6カ月以上継続して勤務したとき、合計20日の年休が与えられます。

年休は暦日単位で与えられるものです。年休予定日前日の時間外労働が年休予定日当日の午前1時までかかってしまった場合には、日の一部(午前0時から午前1時まで)について働かせているため暦日単位とはならず、この日は年休を与えたことになりません。

なお、半日単位による年休の付与については、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で運用されるのであれば問題ないものとされています。

時間単位の年休

年休について、過半数組合(それがない場合は過半数代表者)との間で労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で時間を単位として与えることも可能です。

この労使協定では、①時間単位年休の対象労働者の範囲、②時間単位年休の日数、③時間単位年休1日の時間数のほか、④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を定めます。

このうち③は、1日分の年休に対応する時間数を、所定労働時間数をもとに定めることをいいます。1時間に満たない端数がある場合は1時間単位に切り上げてから計算をするもので、たとえば、1日の所定労働時間が7時間30分である場合の時間単位年休は、7時間30分を切り上げて8時間となり、8時間×5日=40時間分の時間単位年休を与えることになります。

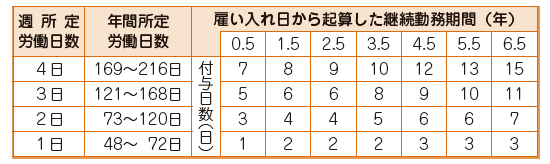

週の所定労働日数が短い労働者の年休

●年休は、パート労働者など所定労働日数が通常の労働者に対して少ない人にも与えられる(比例付与)

➡年休の基準日に所定労働日数が5日の人がその後4日に変わっても、その「年休の年度」においては「週5日」で扱う

➡1日の所定労働時間が短くても週の所定労働日数が5日以上の場合、あるいは、週の所定労働日数が短くても週の所定労働時間が30時間以上の場合には、この比例付与の対象とはならずに、前表の考え方が適用される

年休を取得した場合の賃金など

●支払うべき賃金を、あらかじめ就業規則などで定めておく

年次「有給」休暇という言葉のとおり、年休を取得した日の賃金について、以下のいずれかの額により支払う必要がある

❶平均賃金

❷所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

(臨時に支払われた賃金、割増賃金など所定労働時間以外の労働に対して支払われるものを除く)

❸健康保険法による標準報酬日額に相当する金額

(この場合、労使協定の締結が必要)

●年休を取得したことを理由に賃金の減額などの不利益な扱いをしてはならない

精皆勤手当や賞与の算定で年休取得日を欠勤扱いにするなど、年休の取得を抑制するようなことは不可

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |