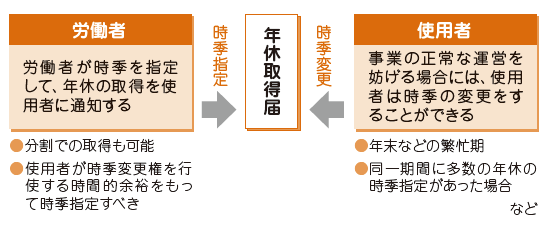

年休の時季指定

旅行の計画や官公庁への手続きなどのために、年休の日をあらかじめ決めておきたいときがありますが、労基法では、労働者が請求する時季に年休を与えることとしていますので、この場合、使用者は指定された日に与える必要があります。このとき、労働者がどう利用するかは本人の自由です。

●年5日の年休の確実な取得(使用者による時季指定)

使用者は、10日以上の年休が付与される労働者に対し、5日については、毎年、時季を指定して与えなければなりません。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年休の日数分については、指定の必要はありません。

なお、年休に関しては、時季や日数、基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。

年休の時季変更

その一方で、労働者から指定された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、その時季を変更することができます。たとえば、年末・年度末のような繁忙期や、風邪を引いて休んでいる人が多く人員配置の面で問題が生じる場合などが考えられます。

「事業の正常な運営を妨げる場合」かどうかは、その事業場を基準として、事業規模、内容、労働者の担当業務、作業の繁閑、代行者の配置の難易などを考慮して、客観的に判断されるべきとしています。

ところで、いったん年休を認めたその日になって急用が発生したときに、年休をとっている労働者を呼び出すことができるのでしょうか。年休とは労働者が自由に利用できることを目的としていますので、労働者の同意がない限り使用者の都合で呼び出すことはできません。もし、労働者の同意のもと呼び出した場合には、出勤させた時間がたとえわずかであっても、「暦日単位の付与」の考え方から、その日は年休を与えたことにはなりません。

年休の時季指定と時季変更

●使用者による時季指定

時季を指定して年休を与える場合は、あらかじめこの義務によって年休を与えることを労働者に明らかにしたうえで、その時季について労働者の意見を聴く。その際、労働者の意見を尊重するよう努める必要がある

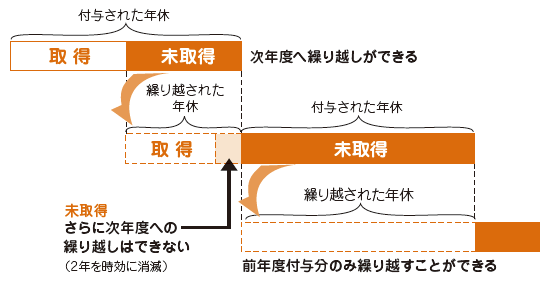

年休の繰り越し

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |