本記事は、『労政時報』本誌で取り上げていない各社独自の背景・思想に基づく人事施策を幅広く紹介する不定期シリーズ企画です。

今回は、採用活動の考え方や生成AI導入の狙い、仕組みについて、パナソニックグループの採用活動を統括するパナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 リクルート&キャリアクリエイトセンター 採用部の皆さんに話を伺いました。

2023年度大学卒新卒採用者より「初期配属確約」を実施。

2023年度の活動より、初期配属のマッチングを高めるため、生成AIを用いた採用に関する情報提供ツールを試験導入

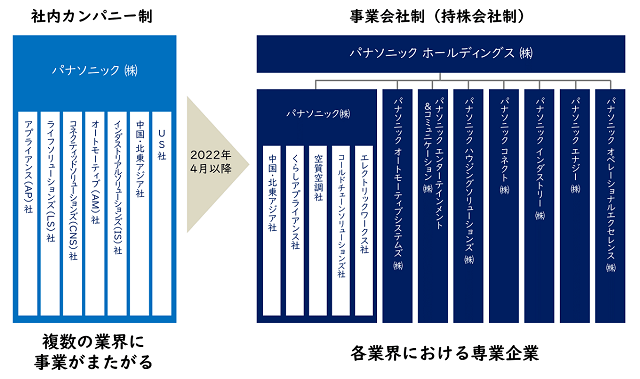

1918年、創業者・松下幸之助により設立されたパナソニックグループは、総合エレクトロニクスメーカーとして日本のみならず世界のくらしを支えてきた。2022年、事業競争力強化と長期的なグループの成長性確保に向け、事業会社制(持株会社制)に移行。2023年度の大学卒新卒採用活動より事業会社ごとに選考を行い、すべての職種について内定時に初期配属(事業領域・職種)を確約する採用体系を採り入れた。加えて、2023年度の活動より、初期配属のマッチングを高めるために、生成AIを用いた学生への採用に関する情報提供ツールを試験導入。グループ共通の人事戦略である「社員のウェルビーイング実現」へ向けた施策を実践する上で、その戦略の一つとしている「やりがいを持って、はたらく。」を目指すための取り組みだ。

[取材対応者]

パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社

リクルート&キャリアクリエイトセンター

採用部 部長 小幡寛斉氏

採用部 タレントエクスペリエンス一課 課長 渡邉尚美氏

採用部 タレントエクスペリエンス三課 課長 後藤 渉氏

採用部 タレントエクスペリエンス三課 主務 加藤英亜氏

※以下、本文敬称略。役職名は取材当時のもの

CORPORATE PROFILE

1918(大正7)年創業。2022年4月の事業会社制(持株会社制)移行により、パナソニックグループはパナソニック ホールディングス株式会社と八つの事業会社、および国内外の関係会社で構成する。現在、家電や設備、映像や通信技術、住まいづくり、オートモーティブ、エナジー、ビジネスソリューション、デバイステクノロジーなど、くらしのすべてを領域とした事業を展開している。

| 本社 | 大阪府門真市大字門真1006 |

| 資本金 | 2594億円 |

| 従業員数 | 22万8420人(連結ベース) |

|

〈2024年3月末現在〉 |

|

| URL | https://holdings.panasonic/jp/ |

●パナソニックグループの大学卒新卒採用活動

──採用活動の考え方や取り組みについてお伺いします。

加藤 グループとして、新卒一括採用から社内で育成するモデルを基礎に、学生の自律的なキャリア形成を支援できるような採用活動を展開しています。1997年ごろからインターンシップを始め、在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を積み、具体的な仕事のイメージを持つこと、自身の職業適性や将来設計などについて考える機会を長年にわたり提供してきました。選考以前の段階から学生の自律的なキャリア形成を支援する取り組みを重視しており、事業戦略や人材マネジメントの変化に合わせて、採用活動も進化させています。現在は、「パナソニックキャリアデザインプログラム」「初期配属確約」「AI Career Supporter」の三つの取り組みに注力しています[図表1]。

[図表1]新卒採用における三つの取り組み

| パナソニックキャリアデザインプログラム |

・学生が年次にとらわれず一人ひとりに適したタイミングで将来について考え、企業との関わりの中で成長や可能性を広げるきっかけづくりに注力するために、パナソニックキャリアデザインプログラムを2023年3月に発信 ・主に就職活動年次を対象とした約2週間の職場実習型のインターンシップにおいて、2023年度は過去最大規模だった2022年度を上回る1300人を超える学生を受け入れた。また、2日間で「デザイン経営」を学ぶオンライン型のワークショップなども含め、年間2300人を超える学生の受け入れを実施した |

| 初期配属確約 | 2023年度新卒採用から導入した、事業会社ごとに選考を行い、各事業会社におけるすべての職種について内定時に初期配属(事業領域・職種)を確約する採用体系を継続。初期キャリアを明確にすることで、自律したキャリア形成を促す。初期配属での事業領域や職種とのミスマッチを防ぐため、各事業会社の募集職種における具体的な仕事内容と求められる要件をパナソニックグループ採用サイトに公開している(約150) |

| AI Career Supporter | 仕事のやりがいや思いなど、活きた “はたらく” に関する情報提供は人を介して行いながら、より気軽に、いつでも、どこでも相談でき、学生とともにキャリアを考える存在となる、生成AIを用いた採用に関する情報提供を試験的に導入 |

[注]詳細はパナソニックグループの下記プレスリリースを参照。

「パナソニックグループの自律的なキャリア形成支援を目指した取り組みと2025年度の新卒採用計画、および2024年度入社のキャリア採用計画について」

https://news.panasonic.com/jp/press/jn240311-1

──グループの採用活動はどのような体制で行っていますか。また、初期配属確約を導入された経緯について教えてください。

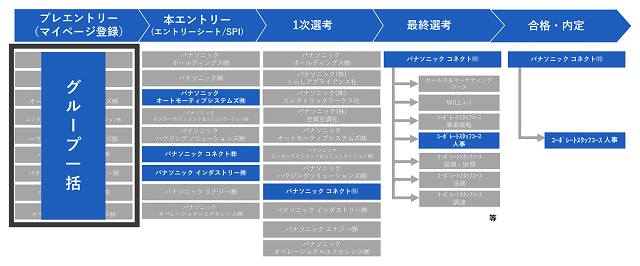

加藤 例えば、事務系の採用活動の体制については、採用の初期段階は当社(編注:パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社)採用部で統括しています。「エントリー →書類選考→グループ合同選考」と進んでいき、1次選考以降は事業会社ごとに面接を行い、最終的な合否判断は各事業会社で行います。

技術系については既に10年ほど前から技術分野別の選考を行っており、2019年からは事務系の一部職種でも配属職種を確約する採用を始めました。当時は、どの事業領域に配属するかまでは確約できていなかったのですが、2022年の事業会社制移行に伴い、すべての事業領域と職種について確約することが可能になりました[図表2]。

小幡 この背景として、2015年、現在担う仕事・役割に基づき報酬を決める「仕事・役割等級制度」を全面的に導入し、その仕組みを運用する中で、若年層でもポスト管理がなじんできたという状況があります。また、「初期配属から自分が望むキャリアを形成したい」という学生側のニーズも高まってきていました。

[図表2]社内カンパニー制から事業会社制への移行

●初期配属は「事業会社×職種」で約150の選択肢を設ける

──新卒採用にはどのような選考コースがありますか。

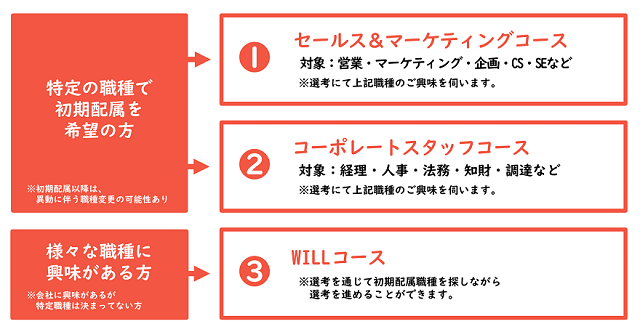

加藤 例えば事務系では、希望する事業会社および職種を選択した上でエントリーいただき初期配属(事業領域・職種)を確約する①セールス&マーケティングコース、②コーポレートスタッフコースと、さまざまな職種に興味があり、職種を問わずパナソニックグループで働きたいという方に向けた、選考プロセスを通じて一人ひとりに合った職種を探しながら選考を進めることができる③WILLコースに分かれています[図表3]。

[図表3]選考コース

各選考コースを併願することはできませんが、最初の段階ではグループ一括でプレエントリーしていただきます[図表4]。選考ステップが進む中で本人が希望する会社を1社に絞り、①セールス&マーケティングコース、②コーポレートスタッフコースでは職種を選択して、各事業会社で選考、合否を判断する流れです。現状では応募者の約半数が③WILLコースを選択しており、自身のやりたいことを模索しながらエントリーいただいているようです。内定のタイミングで、どの事業会社に、どの職種で入社するのかを正式に通知しますが、この時点で勤務地は決定していないケースもあるため、面接で聞いた本人希望を考慮するなどして内定後に調整しています。

[図表4]選考の流れ(イメージ)

──初期配属確約の導入効果はどうでしょうか。

加藤 入社まで配属先が分からないとなると、「自分がどこで何の仕事に就くのか」が分からないまま残りの学生生活を過ごすこととなります。当社グループとしては、初期配属に対する不安を感じることなく残りわずかな学生時代を有意義に送ってもらい、本人が希望するファーストキャリアを描いてほしいという思いがありました。

内定者に対するアンケートでは、初期配属確約が入社の意思承諾にどのように影響したかについて、7割以上が「承諾に寄与した」(「大きく寄与した」または「一定寄与した」とする割合)と回答しており、入社の決め手として大きく影響したことが分かりました。特に「経理」「法務」などの特定職種を希望する学生について寄与度が高いという結果も出ています。

──選択できる事業会社・職種の情報はどのように公開していますか。

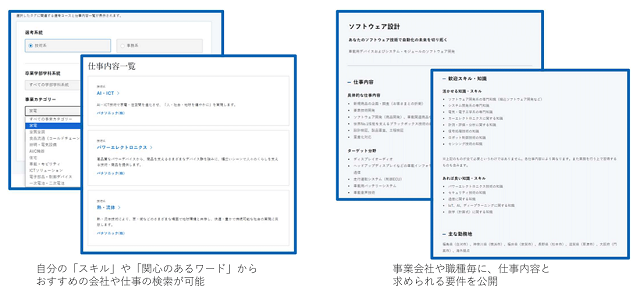

加藤 現在、グループの新卒採用ページでは、各事業会社で採用ニーズがある約150の仕事について、ジョブディスクリプションに近しい形で仕事内容や求める要件を開示し、学生の皆さんが希望する仕事を選択できるよう「選考コースinformation」として情報提供をしています[図表5]。自分の「スキル」や「関心のあるワード」から、 “おすすめの会社/仕事” を検索することも可能です。

[図表5]“ジョブディスクリプション” の開示

──150もの選択肢から選ぶのは大変ではないでしょうか。

加藤 事業会社を十分に理解した上で職種まで選ぶことは、正直なところ学生にとっては負担が大きいと思います。学生側はさまざまな企業がある中で、業界研究から当社グループ、各事業会社を研究して、さらに自分に合う職種について、情報収集しなければなりません。「学生に対してどのように情報を提供して、初期配属のマッチングを高めていくか」が大きな課題だと思います。

一方で、実際に採用したいポストは150種類よりも多く、実際の採用ポストごとに募集すると学生がさらに選び切れないですし、かといってこれ以上大ぐくり化してしまうと職種を確約しない採用との違いがなくなってしまいます。当社グループとしても「これくらいの仕事数(選考コース数)がちょうど良い」という最適解はまだ見つけ出せておらず、模索している段階です。

●生成AIによるマッチング支援ツール「AI Career Supporter」の導入

──「学生に対してどのように情報を提供して、初期配属のマッチングを高めていくか」という課題に対して、どう対応しましたか。

加藤 情報提供段階の活動としては、セミナーや採用サイトを通じた市場全体に対する発信と、「社員懇談」などの個別対応の両面で情報提供を行っています。学生が入社後の働くイメージをより具体的に描けるようにし、納得感を持って入社してもらうためにも、学生一人ひとりと丁寧に向き合っていきたいところですが、採用担当のリソースにも限りがあるため、細かなニーズを拾い切れないというジレンマを抱えていました。ちょうど社内で生成AIを活用できる仕組みができたため、これを新卒採用においても利用できないか検討を開始し、2023年度の活動(2025年度新卒採用)より “マッチング支援のための情報提供ツール” として試験導入しています。「より気軽に、『いつでも』『どこでも』相談でき、学生とともにキャリアを考える存在となる」が基本コンセプトです。

生成AIの強みとしては、公開されている情報、例えば業界情報や事業内容、職種情報などを個々人のニーズに応じて整理してくれる点ですが、それだけでは実際に働くイメージは具体化していきません。入社の決め手になる要素や担当業務のやりがいなど、個々人に由来する情報は、実際の社員を介して直接伝えていく必要があると思います。生成AIですべて解決しようとは思っておらず、「社員懇談」など、社員とのリアルなコミュニケーションと組み合わせながら、学生に対して十分な情報提供を行い、十分納得した上での意思決定を支援していくことが狙いです。そうした背景から当社グループを知るため、また、自分自身を知るためのサポーターでありたいという思いから、「AI Career Supporter」と名付けました。

──活用するタイミングは、新卒採用のどの段階を想定していますか。

後藤 学生から見ると、情報収集することで選択肢を広げていく段階と、選択肢を絞っていく段階がありますが、本仕組みは、前者での活用を想定しています。例えば営業を志望する学生の中には、「一般的に営業のほうが活躍できる企業、場面が多いからやってみたい」と考える学生も一定数いると思いますが、同じ営業であっても業界や事業が違えば実際の仕事が異なる部分もたくさんありますので、まずはそういったことを知ってもらいたいと考えています。また、自身の興味・関心だけで選ぶと、自分が知らない事業や職種は、そもそも選択肢の候補にすら入ってきません。就職活動の序盤は選択肢を増やしていくことも大切ですので、選択肢を広げる初期段階での活用が適切だと考えています。具体的には、会社説明会への参加前と本エントリーに当たっての事業会社・職種の選択の段階です。最終的に本人が決定する上での情報収集と整理にも役立つと考えています。

加藤 その他の活用タイミングは検討中ですが、主に大学3年や修士1年の夏休み、春休みに行うインターシップ段階での活用を想定しています。事業会社と職種を選択してインターンシップに応募いただくのですが、インターンシップはまさに就職活動の初期であり、業界も職種もこれから調べていくという中でどのように選べばよいかの判断が難しいため、活用してもらえるのではないかと思っています。

──生成AIによる情報提供とは、具体的にどんなイメージでしょうか。

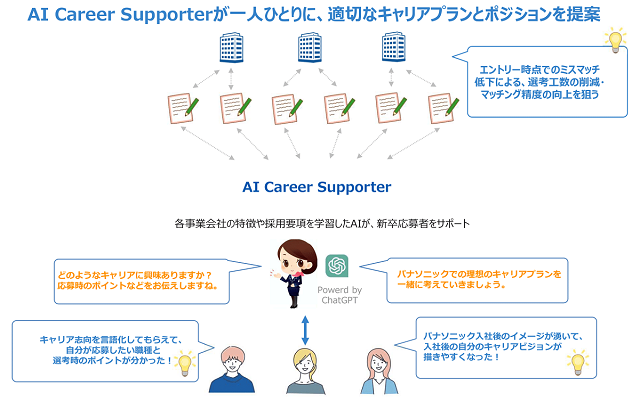

加藤 これまで選考前に行っていた学生と先輩社員との懇談では、企業情報の提供だけではなく、学生自身の “内省化支援” も行っていました。具体的には「学生時代にどのようなことを頑張ったのか」「自身としてどのようなところを強化していきたいのか」といった対話から、「この事業会社のこの職種が合うのではないか」とアドバイスするようなものです。これには各先輩社員の経験・知識・スキルによる部分が大きく、全員同じレベルで行うのが難しいという課題がありました。この点、生成AIであれば個人のレベルに左右されることなく、学生との対話を通じて事業会社・職種をレコメンドすることが可能です。従来は人が行っていた役割を、 “AI Career Supporter” が代替するイメージです[図表6]。これにより、採用活動における工数負担の軽減を図るとともに、先輩社員や採用担当がキャリア相談等の “人ならでは” の役割に一層注力できるようになればと考えています。

[図表6]AI Career Supporterのイメージ

──生成AIを設計する上で、特にどのような点を意識しましたか。

加藤 ただ学生のやりたいことを聞くだけではなく、今までの学びや学生時代の経験、その中で意識していた部分や苦労について、複数回チャットを交わしながら情報収集した上で、学生の志向に合った事業会社や職種をレコメンドできるよう設計しています。ユーザーが使うときに見たり触ったりするUI設計では、実際の先輩社員との対話に近しいコミュニケーションができるよう、こだわりました。

後藤 一方的な情報提供だけでは、学生にとっての納得感につながりません。学生本人が腹落ちするには、その人に向き合って背景や経験をしっかり聞いた上での提案であることが必要で、提案の根拠や理由もきちんと提示できるようにしています。

──実際、どのような対話が行われるのでしょうか。

加藤 例えば、「自分はコミュニケーション力に自信があるから営業を志望する」という学生に対して、AIが「コミュニケーション力を生かせる仕事には、営業のほかに『調達』もあります。調達の仕事では、サプライヤーや社内の関係者とコミュニケーションを取りながら業務を推進していきます」などと回答するイメージです。自身の強みである「コミュニケーション力」から、「営業」という選択肢しかなかった学生に対して、「調達」という候補を提示して、詳細な説明などを行います。

──生成AI導入に当たって、社内ではどのような声がありましたか。

後藤 検討初期は慎重な声が多かったです。まだ世間で事例がなかったのも大きいですし、バイアスが掛かって活用されることへの懸念など、生成AIについてもまだ見えない部分があったため、「 “就職” という人生の重要事項を決定する場面で使ってよいのか」など、試験導入に消極的な意見も聞かれました。これに対して、「あくまで学生への情報提供であり、学生のファーストキャリアの可能性を広げることが目的であること」「学生の情報に関して、個人情報は絶対に入力しないこと」「入力された情報を生成AIが学習しないこと」「以上を前提に、学生の同意もしっかり取った上で進めていくこと」など、目的や対策をしっかり説明し、社内の理解を得ていきました。

加藤 現在、2025年度新卒採用選考で試験運用を開始していますが、学生側にも不安があると思いますので、学生に対し、合否判断に一切影響しないことを事前に明言しています。ポジティブな意見として、実際にレコメンドされたポジションが自分の想定内・想定外であっても理由を含めて提示されるため、「満足だった」「視野が広がった」という声が多く挙がりました。また、初期配属確約については、自分のファーストキャリアが明確になることで、「残りの学生生活をどのように過ごすか意識が高まった」「キャリアについて考えが深まった」などの声も寄せられています。

──想定外の効果はありましたか。

後藤 社員懇談の場で「選考に関係ないから何でも聞いて」と言われても、学生としてはやはり直接聞きづらい内容もあり、AIのほうが気軽に相談ができる、コミュニケーションが取れるということに気づかされました。

加藤 先輩社員との対話では「採用活動に影響するのではないか」という懸念から発言を控えることがあるかもしれません。生成AIに気兼ねなく相談できるという点は、学生側のメリットとしては大きいのではないでしょうか。

──応募者が集まりづらい事業会社や職種について、特別な対応をしていますか。

加藤 多くの学生に知られづらい職種に、応募が集まりづらいのは仕方がないですし、だからといってそうした職種について、意図的に偏重した情報提供をすることは一切ありません。ただ、学生との対話から結果的に、これらの職種が提示されることはあり得ますし、それが応募につながることも生成AI活用の効果といえます。

渡邉 当社グループでは主に就職活動年次を対象に、長期休暇を利用した約2週間の職場実習型のインターンシップに力を入れており、400種類以上のプログラムに対して、2023年度も年間1300人以上の学生が参加しています。学生に認知されづらい職種も含め、実際の仕事・職場を体験していただく機会を積極的に設けることで、学生の職種に対する理解も深まると考えています。また、多種多様な事業領域×職種のインターンシップのテーマを募集しているからこそ、インターンシップの応募段階でも生成AIを活用し学生のテーマ選択の支援を検討していきたいですね。

──生成AI活用について、今後どのような展開を考えていますか。

加藤 新卒採用活動では、学生側が情報を収集するタイミングでの生成AI活用が効果的だと思いますので、まずは生成AIを使ってできることを増やし、情報収集の精度を高める環境をつくっていきたいです。また、次の段階としては、入社後に今後のキャリアに悩んでいる社員への社内でのキャリア形成における支援にも検討できるのではないかと考えています。

後藤 テクノロジーを活用する部分と人が介入する部分をどう組み合わせていくかがポイントです。今回の取り組みで得た気づきを踏まえて、今後もいろいろと挑戦していきたいと考えています。