PwCコンサルティング合同会社

ディレクター 加藤守和

1.企業の差別化要因である人的資本

現在、日本企業の中でEX(Employee Experience:従業員体験)への関心が高まりつつある。EXとは、「従業員が仕事を通して得られるすべての体験」のことを指す。

会社において従業員はさまざまな体験をする。自分の提案が認められ、達成感が得られた。仕事でミスをして、上司から叱責された。同僚と協力して、イベントを成功させた。役員同士の調整に難航した。出張で現場に行ったら、思わぬ発見があった。前任の引き継ぎをしたら、引き継ぎ期間やマニュアルがなく苦労した。会社で必要な手続きをしようとしたら、煩雑すぎて嫌になった。自分の組織への貢献が評価されてうれしかった――。これらはすべてEXである。

EXを向上させるとは、従業員が痛みを感じる体験(ペインポイント)を取り除くとともに、ポジティブに感じられる体験を創り出していくことである。その体験は、必ずしも会社や仕事に閉じたものではない。プライベートや人生の充実も含めて、トータルで充実させていく取り組みである。

では、なぜ、日本企業においてEXが重視されるようになってきたのだろうか。その最も大きな要因は、人的資本の重要性の高まりである。世の中の価値は「モノ」から、サービスやコンテンツにシフトしてきた。かつては、「ヒト・モノ・カネ」の経営資源のうち、「モノ・カネ」が企業の競争優位を決めていた。大規模な設備投資や大々的な広告宣伝、グローバルでの物流網などが企業の競争力につながっていた。しかし、スマートフォンの誕生に代表されるように、革新的なサービスやコンテンツが業界のビジネスモデル自体を大きく変えるようになった。高品質で量産可能なプロダクトではなく、新たな価値を生むサービスやコンテンツが競争優位を左右するようになってきたのだ。これらの新たな価値を生み出すのは「モノ・カネ」ではなく、「ヒト」である。

EXは海外テック企業を中心に広がってきた。その背景には、100人の標準的なエンジニアが生み出す価値を大幅に上回るものを1人の優秀なエンジニアによって提供できるようになったことが挙げられる。「ヒト」を競争優位の源泉と位置づけ、従業員同士が組織に帰属意識を持って、お互いに刺激を与え合い、才能を開花させる人材が出てくる。そのようなサイクルを創り出すため、企業はEXに取り組むようになってきたわけだ。

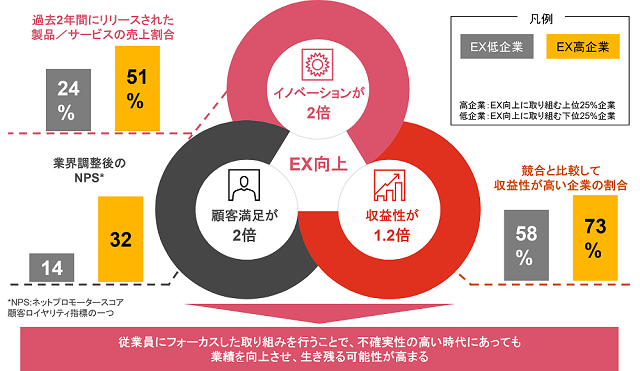

マサチューセッツ工科大学情報システム研究センターが発表した『EXとビジネス価値構築の関係調査(Building Business Value with Employee Experience)』によると、EX向上への取り組み度合いが高い企業と低い企業では「イノベーション」「顧客満足」「収益性」に顕著な差が出ていることが分かった。EX向上に取り組むほど、従業員の帰属意識や貢献意欲が喚起され、従業員は熱心に仕事に取り組むようになる。従業員が現場でのイノベーションやサービスの品質向上に主体的に取り組むようになり、会社の業績向上につながっていく。まさに、人的資本の活性度が企業の差別化要因になるというわけだ[図表1]。

[図表1]EXの企業業績に与えるインパクト

資料出所:マサチューセッツ工科大学情報システム研究センター「EXとビジネス価値構築の関係調査(Building Business Value with Employee Experience)」(2017年)

2.人的資本経営の要となるEX

日本においても人的資本経営という考えが広がっている。人的資本経営とは、人材を「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方である。

「ヒト・モノ・カネ」の経営資源のうち、「ヒト」は最も難しい経営資源である。それは、「ヒト」は一人ひとりが異なる価値観を持ち、働く動機もそれぞれ異なるからだ。仕事が好きで没頭できる人もいれば、プライベートを充実させたい人もいる。出世や報酬に意欲的な人もいれば、職場の雰囲気や関係性を重視したい人もいる。「ヒト」という経営資源は、「従業員それぞれが異なる物事の捉え方や感じ方をする」ことを大前提としなければならない。

また、日本社会では人材の獲得・定着の重要性が増している。日本は少子高齢化が進み、生産人口の減少が予測されている。総務省の「令和4年版 情報通信白書」によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少しており、2050年には5275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれている。

これは人的資源の希少性が増し、企業と従業員のパワーバランスが変わりつつあることを示唆している。かつては日本における生産年齢人口は十分にあり、「モノ・カネ」が企業の競争優位の源泉であったため、企業がパワーを持ち、従業員を「選ぶ」立場であった。しかし、競争優位の源泉は「ヒト」に移り、人的資源の希少性が増しており、企業は「選ばれる」立場に変わってきている。

合わせて、職場の多様化が進んでいる。かつては働き盛りの年代の男性が中心であった日本企業も、女性社員や高齢社員の割合が増えている。企業によっては外国籍の社員も当たり前のように働くようになっている。属性の多様化だけではなく、価値観の多様化も進んでいる。共働きが増え、男性社員も育児・介護の役割を家庭で担うことが当たり前になりつつある。仕事と家庭の両立のため、転勤や単身赴任を回避しようとする従業員も少なくない。一方で、Z世代を含む若手従業員の中には、「働きやすい会社」を辞めていく動きもみられる。業務負荷は重くなく、職場のサポートは充実している。会社自体は嫌いではないにもかかわらず、「ゆるい職場」に不安を感じて早期離職をする若手が増えているのだ。

このように職場の多様性が広がってくると、画一的な制度や仕組みで対応することはできない。個々人の志向性や環境などに違いがあることを前提として、個々人が充実した体験で満たされるようにしなければならない。これをおろそかにしてしまうと、知らないうちに多くの従業員に「嫌な体験」が積み上がってしまう。そうなると、従業員の貢献意欲は低下し、離職が相次ぐリスクも出てくる。人的資本経営どころではなくなってしまうのである。

人的資本経営を実現するには、従業員一人ひとりがイキイキと働くことが必要となる。そのためには、従業員が日常的に受ける「体験」をないがしろにしてはならない。「嫌な体験」をなくし、「良い体験」で日常が満たされるようにする。その積み重ねにより、従業員の帰属意識や貢献意欲はかきたてられ、「ヒト」という資本の価値が最大化していく。まさに人的資本の要はEXにあるといってよいであろう。

3.エンゲージメントは結果、EXはプロセス

従業員エンゲージメントとEXの関係性についても触れておきたい。エンゲージメントとは、「誓約」や「約束」を意味する言葉であり、「深い関係性を持ったつながり」が真意である。従業員エンゲージメントとは、会社と従業員のつながりの強さのことであり、従業員が自主的に会社へ貢献しようとする度合いを示す。

日本企業の従業員エンゲージメントが低いことは、さまざまな調査から明らかになっている。米国の調査会社ギャラップが実施した「グローバル職場環境調査2023」では、仕事への熱意や職場への愛情を示す社員の割合が日本では5%であり、調査対象145カ国のうち4年連続で最低水準の数値であった。

従業員エンゲージメントは、企業がいかに人材を惹きつけているかを示す指標である。そのため、従業員エンゲージメントをいかに高めていくかを、経営上の大きな課題と位置づける企業も多い。2023年3月から上場企業をはじめとする大手企業4000社に対して有価証券報告書における人的資本情報の記載が義務化され、従業員エンゲージメントは、その1項目に挙げられていることからも、投資家からの関心は高まっている。

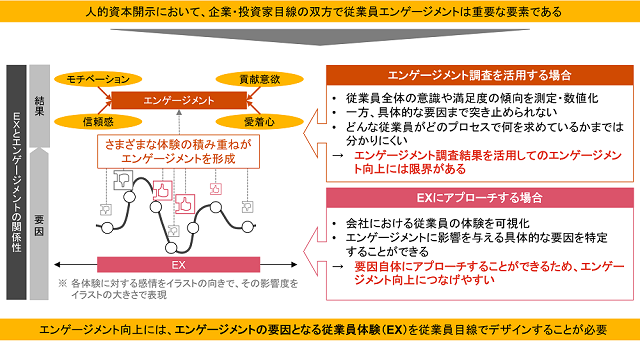

しかし、従業員エンゲージメントは成績表のようなもので、社員一人ひとりが会社との関係性をどのように認識しているかを示した「結果」に過ぎない。EXはその結果に対する原因であり、「プロセス」である。

従業員は、会社の中でさまざまな体験をし、その瞬間ごとに体験に対する評価を感覚的に行っていく。上司から良い助言をもらって仕事が大きく前進すると成長実感を得られ、前向きな気持ちになる。一方で他部門との調整や上層部の意思決定の遅れにより仕事が停滞すると、気持ちは沈み込む。嫌な上司はいるが、お互いに支え合う同僚もおり、気持ちを持ち直すことができている。自分が希望したプロジェクトに入ることができて、やる気が出てきた――。このような感覚的な評価を積み重ね、トータルとして会社との関係性を個々人が決めていくのである[図表2]。

従業員エンゲージメントを高めていくためには、その原因でもあるEXに手を打たなければならない。特にネガティブな感情を喚起する体験は長く従業員の心にとどまり、会社に対するエンゲージメントを毀損させる。無意味な手続き、無駄な会議、理不尽な叱責、無力感を生じる調整など、従業員のネガティブな感情をかきたてるペインポイントをなくしていくことである。その上で、学びや成長機会の提供、職場での温かみのあるネットワーキング、経営が目指す方向性への共感などのポジティブな体験を積み上げていくことが重要である。

[図表2]従業員エンゲージメントとEXの関係性

4.EXを後押しするデジタルツールの発達

日本企業のEX向上を後押ししている要因の一つとして、デジタルツールの発達も見逃せない。これまでの人事は「KKD」と評されることが多い。勘(K)と経験(K)と度胸(D)というわけだ。しかし、デジタルツールを駆使することにより、データドリブンの人材マネジメントが可能になりつつある。例えば、従業員がどのようなペインポイントを感じているかについては、今では手軽にサーベイをかけることができる。個別ミーティングの頻度や効果性などもデジタルツールを使えば可視化ができるようになっており、実施者のトレーニングやフィードバックも効果的に行えるようになっている。

従業員が自分のキャリアや仕事に対して充実感を得られるようにするためにも、デジタルツールは重要な基盤となっている。デジタルツール上で公募中の職務記述書が公開され、従業員は自身のキャリアゴールに合わせて、研修を受講できるようになっている。社内の人たちのスキルをタグとして可視化し、仕事を進める上で必要な知見を持っている人をレコメンドしてくれるようなタレントコラボレーションツールなども登場している。

デジタルツールは、足し算のようにさまざまな機能を追加するだけで良いわけではない。機能は充実していても、複数のツールを同時に使いこなさなければならないのであれば、かえって従業員の負担になり、EXを毀損させる。そのため、複数ツールの情報連携や共有、複数ツールにまたがる作業を自動連係する「iPaaS(Integration Platform as a Service)」というツールも出てきている。

デジタル技術の進歩によってできることは増えており、今後も加速度的に増えていくであろう。デジタルをいかに使いこなせるかで、従業員の体験価値は大きく変わってくる。これからは、デジタルネイティブとされる若い世代が企業に次々と入社してくる。アナログな対応だけで若い世代を満足させることは難しい。中長期的に「選ばれる企業」になるためには、デジタルの活用は避けて通れないだろう。

5.おわりに

本稿では、日本企業がEXに取り組む背景について解説してきた。企業の競争価値の源泉は「ヒト」にあり、従業員体験を充実させることが、企業へのエンゲージメントを高める。「選ばれる企業」になることが、重要な経営戦略の一つになりつつある。日本企業は、大きな優先順位の変化が起きていることを、危機感を持って認識する必要があるだろう。

|

加藤守和 かとう もりかず PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 事業会社の人事部のほか、日系および外資系のファーム数社を経て現職。製造、製薬、広告、ITなど幅広い業界に対して、約20年間の人事コンサルティング経験を持つ。組織設計、人事制度構築、退職金制度構築、M&A、リーダーシップ開発、各種研修企画・運営など、ハードとソフトの両面からの組織・人事改革を支援する。著書に『ジョブ型人事制度の教科書』(共著、日本能率協会マネジメントセンター、2021年)、『日本版ジョブ型人事ハンドブック』(日本能率協会マネジメントセンター、2022年)、『ウェルビーイング・マネジメント』(日経BP、2022年)、『リーダーになったら知っておきたい12のこと』(日本能率協会マネジメントセンター、2023年)、『EX 従業員エクスペリエンス』(共著、日本能率協会マネジメントセンター、2024年)等多数。 |