PwCコンサルティング合同会社

マネージャー 三浦良祐

アソシエイト 伊丹健人

1.はじめに──エンプロイーエクスペリエンスサーベイの概要

本稿では、PwCコンサルティングがHR総研(ProFuture)と2018年より毎年共同で実施している「エンプロイーエクスペリエンスサーベイ」を基に、日本企業のEX(Employee Experience:従業員体験)の現在地について明らかにしていく。このサーベイでは日本企業のEX向上施策の実施状況や、課題感などについて調べており、今回は最新の調査結果(2023年)を基に、日本企業のEXに関する認知度や取り組みに関して解説する。

2.サーベイ結果から見る日本企業の現在地

[1]EXに対する日本企業の認識

日本企業のEXの認知度は年々高まっている。本調査を開始した2018年では、EXを知っていると回答した企業は約5割であったが、近年では約8割となっている。また、大企業(従業員5000人以上)において、EX向上施策を検討・実施していると回答した企業は2018年の調査では1割程度であったが、近年では約3割にまで増加している。このことから、EX向上を重要な経営課題として捉える企業が増えており、日本におけるEXは「認知」のステージから「実践」のステージへと移行しているといえる。

[2]日本におけるEXの成熟度

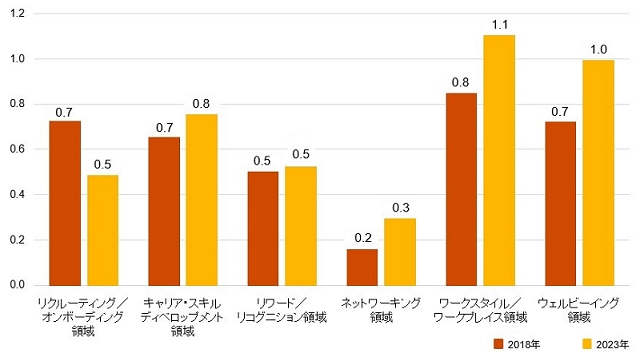

本調査の回答結果を基に、PwCコンサルティング(以下、PwC)が独自に算出した各領域のEX成熟度を示したのが[図表1]である。EX成熟度はレベル0~5のスコアで算出している。レベル0がEX向上の取り組みを実施していない状態で、レベル1~2が一部の取り組みを開始している段階である。回答企業の約9割がレベル2未満となっているため、EX向上に十分に取り組むことができている日本企業はまだ少ない。そして、レベル3~4は国内先進企業、レベル4~5が海外先進企業の取り組み水準であると認識していただきたい。

最新の調査でEX成熟度が最も高かった領域は「ワークスタイル/ワークプレイス領域」(1.1)、その次に「ウェルビーイング領域」(1.0)となっている。3番目以降は「キャリア・スキルディベロップメント領域」(0.8)、「リワード/リコグニション領域」「リクルーティング/オンボーディング領域」(ともに0.5)の順になっており、最もEX成熟度が低かったのは「ネットワーキング領域」(0.3)であった。

2018年の調査結果と比較すると「ワークスタイル/ワークプレイス領域」「ウェルビーイング領域」が他の領域よりも上昇傾向が顕著に見られた。これは2020年以降の新型コロナウイルス感染症への対応と関係している。例えば、2019年まで、日本でテレワークを導入している企業は2割程度であった※1。そこから感染が拡大したため、テレワークやデジタル化が急激に進み、2021年には5割以上の企業がテレワークを活用するようになった。また、合わせてフレックスタイム制度を導入する企業も増加しており、従業員が働く場所や働く時間を柔軟に選べる環境が整ってきている。そして、ワークスタイル/ワークプレイスの変化によってフォーカスされたのがウェルビーイングである。新型コロナウイルスの感染拡大がもたらした労働環境の変化は、人々に大きなストレスや不安を与え、グローバルで燃え尽き症候群(バーンアウト)の増加やウェルビーイングの低下の深刻化につながった※2。日本においても燃え尽き症候群やうつ病などのメンタルヘルス不調を起こす人や、在宅勤務による運動量の低下で健康状態が悪化する人が増加するなどの課題が生じたため、仕事上の不安や悩みを相談できる場の提供、ウォーキングイベントのような健康改善の機会提供など従業員のウェルビーイング改善に取り組む企業が増えていった。こうしたコロナ禍への対応を背景に、「ワークスタイル/ワークプレイス領域」の成熟度レベルは2019年から2020年にかけて高まり、「ウェルビーイング領域」の成熟度レベルは2021年から2022年にかけて上昇した。これらは現在も他の領域より高い成熟度を維持している。

ワークスタイル/ワークプレイスおよびウェルビーイングに関するEXは、従業員の働き方のニーズに合わせて今後も発展していくと考えられる。例えば、最近では海外において4day workweekという週4日勤務制度に関する取り組みが注目されている。英国では約60社が半年間のトライアルを実施したところ、多くの企業でパフォーマンスや生産性を維持することができ、かつ従業員のウェルビーイングの向上も認められたと報告されている※3。日本でも先進企業が週4日勤務制度に取り組み始めているが、その様相は海外企業での取り組みとは少し異なる。欧州企業では、労働時間を減らして報酬を据え置きとしているケースが多い。しかし、日本では労働時間を減らす代わりに給与を減額するか、週4日勤務でも週5日勤務と同じ労働時間として報酬を変えずに運用されているケースがほとんどである。時間当たりの報酬は変わっていないため、今後EXの向上を図るには、生産性の向上とウェルビーイングの向上をセットで取り組むことが重要といえる。

[図表1]EX成熟度の平均レベル

資料出所:PwCコンサルティング/HR総研「エンプロイーエクスペリエンスサーベイ」(2023年)([図表2~4]も同じ)

[注]回答結果を基にしたPwC独自のスコアリングロジックによりレベルを算出(平均レベルは小数点第2位を四捨五入)

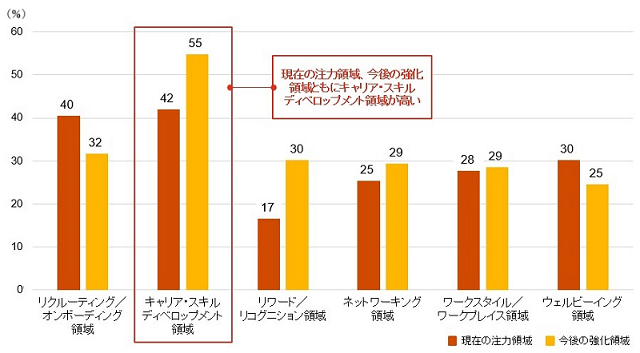

[3]日本におけるEXの注力領域

EX向上における注力領域については、現在の注力領域および今後の強化領域のどちらも「キャリア・スキルディベロップメント領域」が最も高くなっており[図表2]、多くの日本企業が従業員のスキル向上やキャリア構築を重要な課題と位置づけていることが分かる。PwCが2023年に実施した世界CEO意識調査※4においては、「現在のビジネスのやり方を変えなかった場合、10年後に自社が経済的に存続できない」と考える日本のCEOは64%に達した。改革を阻む要因として、自社の硬直的なプロセスや、テクノロジーに対する技術不足と並んで、従業員のスキル不足が挙げられている。またリクルートマネジメントソリューションズが2021年に行った「若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査」※5では、約8割が「自分自身は、『自律的・主体的なキャリア形成』をしたい」と回答しており、「『自律的・主体的なキャリア形成』を支援してくれる会社の方が、働きがいがある」と答えた人も8割近くに上った。最近では生成AIの活用も急速に進んでおり、ビジネス界の変化はますます予測が困難になっている。この激しい変化を生き残るために、キャリア・スキルディベロップメントは企業および従業員にとって重要な課題となっている。

[図表2]現在の注力領域と今後の強化領域

設問:EXの向上に向けて貴社で特に注力している分野や取り組みについて、該当する選択肢をお選びください(複数選択可)。

設問:EXの向上に向けて、今後1~2年で貴社で強化すべきと考えている分野について、該当する選択肢をお選びください(複数選択可)。

[注]数値は小数点以下を四捨五入

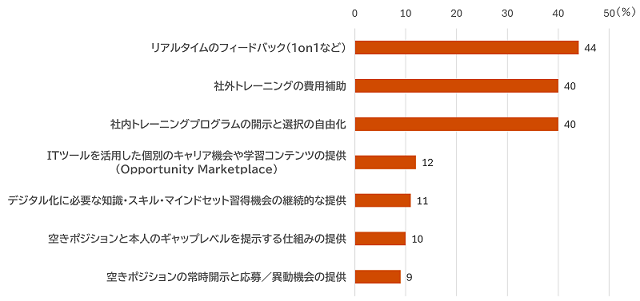

当領域で実施されている施策についての調査[図表3]では、「リアルタイムのフィードバック(1on1など)」「社外トレーニングの費用補助」「社内トレーニングプログラムの開示と選択の自由化」を実施していると約4割の企業が回答しており、従業員の主体的な学びを支援する取り組みが進んできていることが分かる。一方で「空きポジションの常時開示と応募/異動機会の提供」「空きポジションと本人のギャップレベルを提示する仕組みの提供」「デジタル化に必要な知識・スキル・マインドセット習得機会の継続的な提供」といった取り組みを行っている企業は1割程度にとどまっている。

従業員が学習する環境は用意されているが、キャリアゴール(ポジションなど)に到達するための要件や機会を獲得する手段の提示が日本企業では十分ではないといえる。当領域でのEXを向上させるには、企業側が業務内容や役職に求める要件を公開し、従業員が自律的に希望するポジションを見つけ、それに見合うためのスキルアップに取り組める環境づくりが重要となる。海外の人事システムでは「オポチュニティーマーケットプレイス」という本人の経験やキャリア志向に応じたポジションや学習コンテンツをリコメンドしてくれる機能が注目を浴びており、日本でもこういったテクノロジーを活用することでEXを向上させることが期待される。

[図表3]キャリア・スキルディベロップメント領域の施策実施状況

[注]選択肢の内容を一部簡略化してグラフを作成

[4]日本でのEX向上における課題

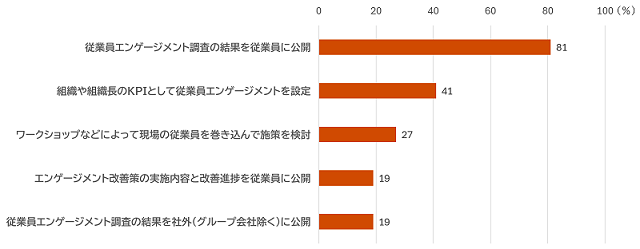

日本企業のEX成熟度は、まだ十分に高いとはいえない。では、日本企業はEXの向上に取り組む上で、どのような課題を抱えているのだろうか。最新調査によると、従業員エンゲージメント調査を実施している企業は全体で6割に達しており、大企業に限ると約8割にもなる。しかし、従業員エンゲージメント調査の活用方法に関する調査結果[図表4]では、「ワークショップなどによって現場の従業員を巻き込んで施策を検討」と回答した企業は約3割、「エンゲージメント改善策の実施内容と改善進捗を従業員に公開」とした企業は2割程度であった。つまり、多くの企業が従業員エンゲージメント調査の実施にとどまっており、従業員を巻き込んだ活動を定着させることができていないのである。従業員エンゲージメント調査のみを実施して、その結果に応じた対応を会社側が見せなければ、従業員側は自分たちの意見が重要視されていないと受け止めかねない。また、会社側の対応が遅ければ、より環境が整っている別の会社に移ってしまうことも考えられる。EX先進企業では、高い頻度でサーベイを行い、逐次、従業員からのフィードバックを施策に反映しており、EX向上のための活動を一種の文化にまで昇華させている。多くの企業にとって必要なことは、従業員エンゲージメント向上の重要性を認識し、EX向上に継続して取り組める環境を整えることだと考える。

[図表4]従業員エンゲージメント調査結果の活用方法

設問:従業員エンゲージメント調査結果の活用・コミュニケーション方法について、該当する選択肢をお選びください(複数選択可)。

3.おわりに

本稿では、PwCとHR総研が共同で実施している「エンプロイーエクスペリエンスサーベイ」の結果を基に、日本企業のEXの取り組み状況について解説してきた。EXに対する認知度は年々上がっているが、一部の先進企業を除き、ほとんどの企業では新型コロナウイルス感染症や技術発展によって生じたビジネス環境の変化への対応が後手に回っているように見受けられる。日本企業は海外よりも顧客の声を真摯に受け止め、製品やサービスの品質を高めることに優れている。EXに関しても従業員の声にしっかりと耳を傾け、強固な信頼関係を築くことで、継続的な取り組みの実施・改善を実現してもらいたい。

【参考資料】

※1 総務省 「令和5年通信利用動向調査報告書(企業編)」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR202300_002.pdf

※2 Harvard Business Review,2021.“What Covid-19 Has Done to Our Well-Being, in 12 Charts”

https://hbr.org/2021/02/what-covid-19-has-done-to-our-well-being-in-12-charts

※3 Euronews,2024,“Four-day week: Which countries are embracing it and how is it going so far?”

https://www.euronews.com/next/2024/02/02/the-four-day-week-which-countries-have-embraced-it-and-how-s-it-going-so-far

※4 PwC「第27回世界CEO意識調査(日本分析版)」

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/ceo-survey.html

※5 リクルートマネジメントソリューションズ「若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査」

https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001017/

|

三浦良祐 みうら りょうすけ PwCコンサルティング合同会社 マネージャー 国内大手SIerで製造業向けERPシステムの導入に携わった後、英国で組織行動論の修士号を取得し、PwCへ入社。現在は国内外でのHR Transformationにおける人事システム(Workdayなど)の導入を支援。2023〜2024年国内企業向けEXサーベイの分析を担当。 |

|

伊丹健人 いたみ けんと PwCコンサルティング合同会社 アソシエイト 新卒でPwCコンサルティング合同会社に入社後、人事制度改革、人的資本経営・情報開示支援、人事デューデリジェンスなど複数の領域における人事・組織改革を支援。チームメンバーとして従業員エクスペリエンス向上施策の調査・検討に従事し、国内企業向けEXサーベイを担当。 |