PwCコンサルティング合同会社

マネージャー 細渕真幸

1.エンプロイー・ジャーニーに基づいたペインポイントの整理

本稿では、EX(Employee Experience:従業員体験)の質を向上させるために必要なHRテックの活用検討のポイントを紹介する。今まで連載で述べてきたとおり、EXを向上させるには、従業員にとって不便でネガティブな印象を受ける体験(ペインポイント)を取り除くとともに、ポジティブに感じられる体験を創り出していく必要がある。しかし、やみくもにHRテックへ投資しても、かえってエンゲージメントを落としてしまうことになりかねない。今回は、より確実に効果を上げるための手順にフォーカスし、まずどのようにペインポイントを整理していくのか、またどのようなHRテックのツールを選定すればよいのかの2点について解説する。

HRテックを選定する前に必要なことは、自社の従業員がどこにペインポイントを抱えているかを可視化・把握することである。例えば、よくあるペインポイントを幾つか例に挙げてみると、以下のようにさまざまな領域にわたっている。

・「自身の成長について上司と話す時間や機会がなく、フォローアップの機会が定期的にほしい」といったキャリアに関するもの

・「研修プラットフォームが一元化されておらず、キャリアプランとのつながりもないので、適切な研修内容を見つけることができない」といった研修に関するもの

・「半年~1年に1回の頻度で上司が替わったりする中で、長期的な成長について語ることが難しい」といった業務のアサインメントに関するもの

だからこそ、個別のペインポイントをHRテックで改善したとしても、関連する領域がおろそかになっていれば、結果として全体的なEXにつながらない可能性がある。例えば、1on1ツールを導入しても、上司と話し合う機会がなければペインポイントの改善につながらない。また、研修プラットフォームがまとまったとしても、そこに従業員のキャリアアップにつながる研修コンテンツがなければEXは高まらない。人事課題はそれぞれ関連性を持つため、“点” で対応するのではなく、一連のペインポイントを “線” で検討することが、EXの全体的な底上げに必要である。

ペインポイントを明確化するには、三つのステップが存在する。

①第1ステップ

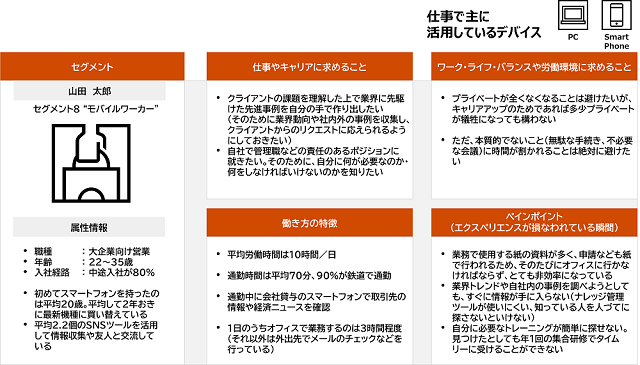

まずは、従業員、上司といった業務に関連する人物(ペルソナ)を設定する[図表1]。この時、人材の属性情報、価値観やニーズの傾向を基に複数のペルソナを作成することで、後の工程でより具体的なペインポイントに関する解像度が上がる。

[図表1]ペルソナの設定イメージ

②第2ステップ

次に、設定したペルソナが登場する一連の業務シーンを決定する。代表的な業務シーンは入社、異動、研修、評価などである。ただし、これはすべての業務シーンに対して実施するわけではない。特に重要度の高い領域や今後力を入れていきたい領域などの優先づけをして選ぶことである。

③第3ステップ

最後は、設定したペルソナごとに業務シーンの中で、どのような体験をするのか、また各ステップでどのようなペインポイントが発生するかを明確にする。

こうして作成された「従業員が各業務で経験する一連の体験」をエンプロイー・ジャーニーと呼ぶ。自社のエンプロイー・ジャーニーをベースにHRテックを選定することが、各社の実情に応じた効果的な手法となる。

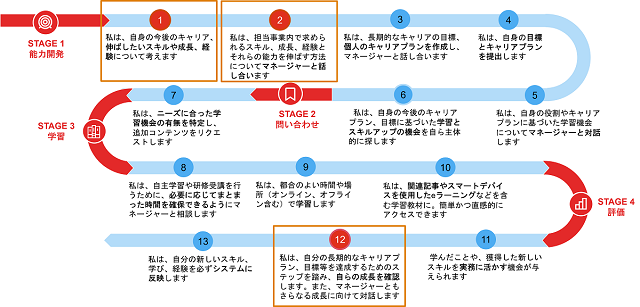

[図表2]エンプロイー・ジャーニーの例:学習機会と成長

[図表2]は、「学習機会と成長」に関するエンプロイー・ジャーニーの例である。まず従業員は、自身のキャリアについて考える際、自分のなりたい姿をイメージした上で、上司との対話を行う。その結果に基づいて、キャリアプランの作成を行い、必要な学習機会の提供を受け、実際に学習を進める。そして、学んだ経験・スキルを基に自身の業務に活かしていくといった流れで進んでいく。この一連の流れの中でペインポイントが発生しているので、各ステップのどこにペインポイントが発生しているかを可視化できるのである。こうしたエンプロイー・ジャーニーに基づいた明確なステップがあると、本連載の第2回でも触れた従業員リスニングを実施した際に、より具体的なペインポイントが拾いやすくなる。

また、複数のエンプロイー・ジャーニーを作成していくと、各ジャーニーで共通の課題が見えてくる。例えば、研修を受けるという体験をエンプロイー・ジャーニーで描いてみると、適切なタイミングで適切なコンテンツを提供できていないという課題が浮かび上がることがある。また、受講が必須のコンプライアンス研修や業務資格取得の機会などが、エンプロイー・ジャーニーから抜けており、研修が体系化されていないという課題に直面することもある。こうしたポイントを意識して検討することで、研修ツールを導入するといった結論ありきのツール選定から、環境変化があった際に、従業員に適切なサポート・研修コンテンツを含めたプラットフォームが提供でき、より従業員の状況に即したペインポイントの解消が実現できるようになる。

2.EXを向上させるHRテックとは

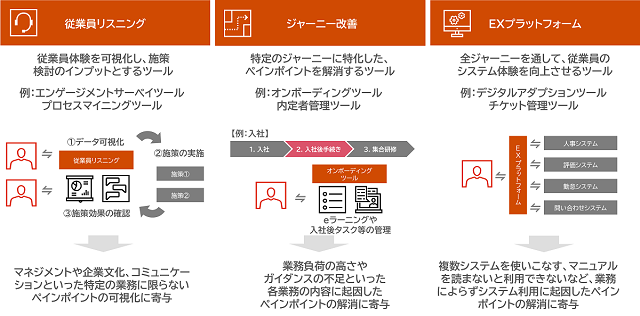

次に、実際にEXを向上させるHRテックの特徴と選定に当たってのポイントを見ていきたい。EXを支えるHRテックには大きく分けて、次の三つの種類がある[図表3]。

①従業員リスニングを支えるためのツール

②エンプロイー・ジャーニーの各ステップに特化したジャーニー改善ツール

③システムにおけるEX全体の底上げに作用するEXプラットフォームツール

[図表3]EX向上に寄与するHRテックの分類

①従業員リスニングを支えるためのツール

従業員リスニングを支えるツールは、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイツールが代表的である。また、直接的に従業員の意見を聞くものではないが、プロセスマイニングツールのように、業務で使っているシステムのログや情報を基に業務の可視化や分析が行えるツールもある。例えば、申請が完了せずに途中で脱落してしまう割合を算出し、従業員が脱落する率が多い入力箇所の改善を行うといった用途で利用が可能である。EXを向上させるだけでなく、そこからさらに情報を得て改善していくといったサイクルを回すことをテクノロジーで実現できるという特徴がある。

②エンプロイー・ジャーニーの各ステップに特化したジャーニー改善ツール

エンプロイー・ジャーニーの各ステップに特化したジャーニー改善ツールは、特定の業務に関連するペインポイントの解消に効果が見込める。例えば、採用の場合、候補者の管理やビデオ面接のツールがイメージしやすいが、ツール自体が業務に即して設計されているため、ペインポイントの解消につながりやすくなっている。

③システムにおけるEX全体の底上げに作用するEXプラットフォームツール

EXプラットフォームツールは、複数の分断されたシステムを利用するツールとなっており、システムごとに異なるユーザー体験をまとめ、ナビゲートすることで、EXを向上させていくことができる。今まではユーザーが各システムにアクセスし、直接そこで操作するのが一般的だったが、特定のシステムを基軸に置くことで、アクセスするシステムを統一できる。また、入力方法をチャットボットや音声入力に変更したり、チケット管理ツールやコンテンツ管理ツールを用いて情報をシームレスに登録したりする手法を用いることもある。ユーザーインターフェースを統一することで、システム全体におけるEXを向上させることができるようになる。

ここまでEXを向上させるHRテックについて触れてきたが、現在HRテック業界では、多くの企業が参入しており、1000以上のサービスが存在する。そのためさまざまな領域で似たような機能を持つツールが登場しており、適切なHRテックを選ぶことが難しい時代になったともいえる。適切なHRテックを選定するポイントは、前述したように自社のペインポイントに関連するHRテックを選ぶこと、さまざまな場面で活用できる汎用性の高いHRテックを選ぶことの2点が挙げられる。もし、これからEXを向上させるHRテックを検討するのであれば、複数の業務領域で利用できる汎用性の高いツールを優先的に検討することをお勧めしたい。その理由としては、導入後の他領域への展開がしやすいことと、業務の在り方などを変えることなく独立して検討ができることである。中でもEXプラットフォームは、共通的な課題を取り上げているため、直接的なペインポイントの解消につながりやすい。だからこそ、あえてEXプラットフォームの導入から検討するのも一つの手段といえよう。

3.おわりに

本稿では、EX向上に向けたペインポイントの整理方法とHRテックの紹介、導入におけるポイントを解説した。特に強調したいのは、①ペインポイントを把握すること、②自社のペインポイントに関連したHRテックを選定すること、③他の人事施策への影響・稼働後の運用を踏まえて導入計画・ポリシーを決めることの3点である。ただ単に最新のテクノロジーを利用すれば、ペインポイントが解消されていくのではなく、人事部門の在り方、業務の進め方、システムアーキテクチャを含めて、今ある業務を再度デザインしていく中で、ツールを選定・導入していかないとEX向上には結びつかないということである。いきなりすべてを一から設計し直すのは時間もコストもかかるが、まずはエンプロイー・ジャーニーを描いた上で、人事施策のロードマップを定め、計画的に検討し、効果創出につなげていただきたい。

|

細渕真幸 ほそぶち まさゆき PwCコンサルティング合同会社 マネージャー ERPベンダーを経て現職。人事・給与システムの開発・導入を経験後、人事システム関連のプロジェクトに従事。エクスペリエンスを踏まえた業務プロセス設計、インテグレーションを含めた人事領域のシステム展開を支援する。また、人事システム以外のHR テックにも精通し、システムの企画・設計・導入・保守フェーズの横断的な経験を有する。 |