代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2024年12月13日、横浜市は、就職活動の早期・長期化への対応および就職活動による学生の負担軽減を目的として、2025年度の採用活動から、従来実施してきた試験に加え、一部の技術職(土木、機械、電気)を対象に「大学等の推薦を活用した新たな採用試験」を創設することを発表しました。推薦を活用しての採用選考は、政令指定都市の行政職員の採用試験・選考においては初のことになります。

今回新設されるのは、主に大学3年生を対象とした試験制度で、第1次試験は書類選考(エントリーシート)のみ、第2次試験は面接となっており、筆記試験は一切ありません。これまで公務員志望者にとって、かなりの負担となっていた筆記試験対策が不要になります。申し込み開始は2025年10月、最終合格発表は同年12月で、申し込みから合格発表までわずか2か月というスピード選考となります。大学3年生を対象としていることから、採用時期の2027年4月までには1年以上の間隔が空くことになります。採用活動の早期化により、民間企業の内定出しが早まっているとはいえ、大学3年生の12月に内定が出ている例はまだ少数です。横浜市のこの動きはかなりの衝撃です。

また、横浜市は既存の試験においても、高校卒程度(18~21歳)や免許資格職(30歳以下)では、職種により教養・論文(または作文)試験を廃止するなど、応募しやすい試験に見直しを行うとのこと。今後、他の自治体にも同様の動きが広がるようなことがあれば、官民挙げての優秀な人材獲得競争は、さらに激化していくことになりそうです。

HR総研では、これからも価値ある情報をしっかりとお届けしてまいります。本年も何とぞよろしくお願いいたします。

2025年卒の採用計画達成は4分の1に満たず

さて今回は、HR総研が実施した「2025年&2026年新卒採用動向調査」(2024年11月29日~12月6日)の結果の中から、終盤に差し掛かった2025年卒採用の最新情報をお届けします。ぜひ参考にしてください。

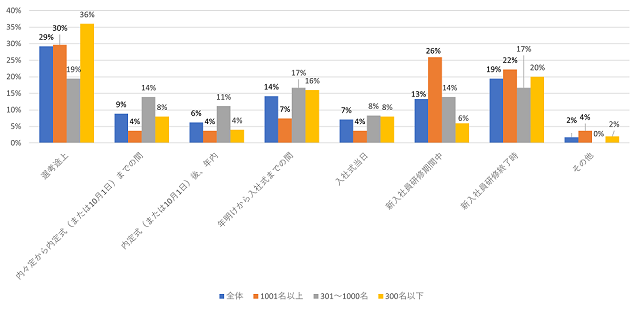

まずは、2025年4月入社の採用計画に対する2024年12月初旬時点での内定者充足率を見ると、全体では計画数を達成した「100%以上」を選択した割合は23%と、4分の1を下回る結果になりました[図表1]。「90~100%未満」(19%)と「80~90%未満」(17%)までを加えた「8割以上」の割合では、59%と6割近くになります。その一方で、内定者が1人もいない「0%」の企業が12%と1割を超えるなど、内定充足率において苦戦している企業も少なくありません。

従業員規模別で見ると、「8割以上」の企業は、1001名以上の大企業では85%となっており、前年同時期に実施した「2024年&2025年新卒採用動向調査」(以下、前回調査)の76%を大きく上回ります。301~1000名の中堅企業、300名以下の中小企業では、それぞれ50%、52%と大企業を下回るものの半数は超えており、こちらも前回調査の46%、47%より増加しています。一方、「5割以下」(「0%」~「30~50%未満」の合計)で見ると、大企業ではわずか4%にとどまるものの、中堅企業で28%、中小企業では32%といずれも3割前後となっており、中でも中小企業では「0%」が24%と4分の1近くになっています。従業員規模が小さくなるほど採用活動により苦戦している様子が分かります。

[図表1]2025年4月入社の採用計画に対する内定者充足率

資料出所:HR総研「2025年&2026年新卒採用動向調査」(2024年12月)([図表2~11]も同じ)

大企業だから内定辞退率が低いわけではない

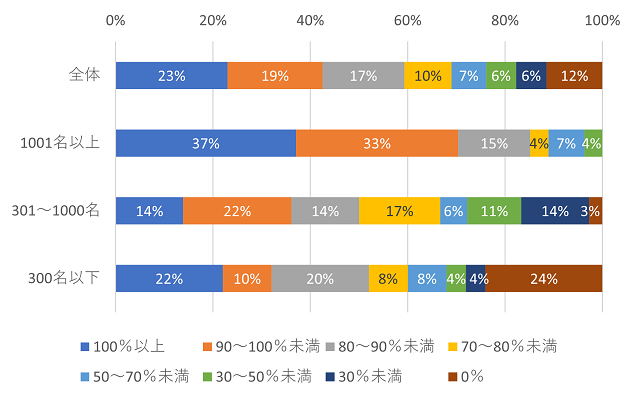

採用活動では、採用人数が多くなれば、内定を出した学生のすべてが承諾してくれるケースのほうが少なく、ある程度の辞退が出ることを見越して、採用計画数よりも多めの内定を出すことが一般的です。では、その割り増し分はどの程度なのでしょうか。2025年卒採用において、採用計画数に対して出した内定の割合について聞いたところ、全体では「1.0倍(採用計画数と同じ)」が41%で最も多く、次いで「1.2倍程度」26%、「1.5倍程度」23%と続きます[図表2]。

従業員規模別で見ると、大企業では「1.2倍程度」が37%で最も多く、次いで「1.0倍(採用計画数と同じ)」(33%)となっています。中堅企業でも最多は「1.2倍程度」の33%ですが、僅差で「1.5倍程度」(31%)が続き、「1.0倍(採用計画数と同じ)」は28%と3割以下となっています。一方、中小企業では採用人数が少ない企業も多く、「1.0倍(採用計画数と同じ)」が54%と半数を超え、次いで「1.5倍程度」(20%)、「1.2倍程度」(14%)となっています。

採用計画数に対して「2倍以上」(「2.0倍程度」と「2.5倍以上」の合計)の内定出しを行っている企業の割合を見ると、大企業(11%)が中小企業(12%)とほぼ変わらないことに驚きを隠せません。大企業においても新卒採用に苦戦している企業が少なくないことを物語っています。

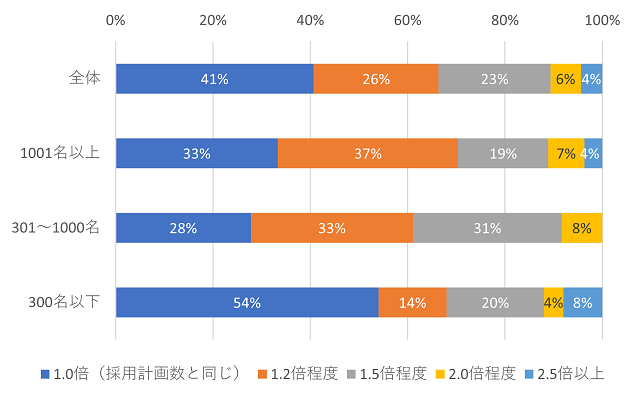

[図表2]2025年卒採用における採用計画数に対する内定出しの割合

複数内定を取得した学生が多かったことから、内定辞退が増えた──との声をよく耳にしますが、内定辞退率の実態はどうだったのかを確認したところ、全体で見ると、内定辞退が1人も出なかった「0%」が26%と約4分の1、「10%未満」が15%、「10~30%未満」が20%で、これらを合計した「内定辞退率3割未満」(以下同じ)は61%と6割を超えます[図表3]。逆にいえば、「内定辞退率3割以上」が4割近くあるということになります。この傾向は、前回調査とほぼ同様の結果となっています。

従業員規模別に見ると、内定辞退率は内定者数の影響が大きいため、「0%」の割合は内定者数の少ない中小企業が最も高く、44%と4割を超えます。ただ、前回調査では、中小企業の「0%」は56%と半数を超えていましたので、大きく減少していることになります。他方、中堅企業では14%(前回比3ポイント減)、大企業は7%(前回と同じ)と1割未満にとどまります。「10%未満」の割合では、大企業30%に対して、中堅企業17%、中小企業6%と従業員規模が大きいほど高い割合となっています。

一方、内定辞退率「100%」を見ると、大企業では0%なのに対して、中堅企業3%、中小企業では10%と1割に達しているなど、従業員規模による差異が見られるものの、「内定辞退率3割未満」で比較すると、大企業63%、中堅企業58%、中小企業62%となっているとともに、「内定辞退率7割以上」(「70~90%未満」~「100%」の合計)で比較しても、大企業7%、中堅企業9%、中小企業10%と、従業員規模による大きな差異は見られません。内定辞退率に限っては、大企業だから低いということは一概には言えなさそうです。大企業同士での熾烈な獲得競争の結果だと推測されます。

[図表3]2025年卒採用における内定辞退率

「より高い志望度の他社から内定を得た」以外の内定辞退理由とは

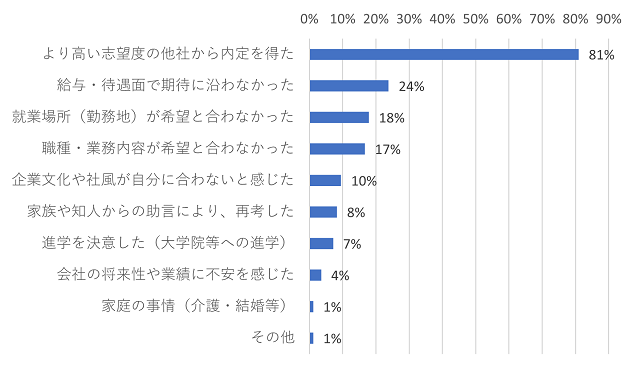

内定辞退の理由はどうなっているのでしょうか。内定辞退の大半は、重複内定の結果、最終的に入社したい1社に選ばれなかったわけですから、「より高い志望度の他社から内定を得た」が81%で、内定辞退理由のトップとなっています[図表4]。次いで、「給与・待遇面で期待に沿わなかった」24%、「就業場所(勤務地)が希望と合わなかった」18%、「職種・業務内容が希望と合わなかった」17%と続き、「企業文化や社風が自分に合わないと感じた」との回答も10%あります。「家族や知人からの助言により、再考した」の割合も8%と1割近くあり、決して侮ることはできません。

その他、内定辞退に関して寄せられたフリーコメントを抜粋して紹介します。実家にこだわる学生が増えたとの声は、最近よく聞くようになりましたね。

[図表4]2025年卒採用における主な内定辞退理由(複数回答)

・実家から通いやすい場所が良いという理由で辞退された(300名以下、情報・通信)

・通勤圏内での就業にこだわる。 転勤を拒む(301~1000名、サービス)

・勤務地や部署など希望と合わない場合は辞退する学生が増えた(301~1000名、情報・通信)

・はっきりと初任給や想定年収を辞退理由に挙げるようになった(300名以下、メーカー)

・初任給の高さにこだわる学生が増えた(301~1000名、情報・通信)

・両親の説得(1001名以上、メーカー)

・新卒から夢追いを志す人数が増えたように感じる(1001名以上、情報・通信)

・選考参加時とは志望する職種が変わったことを理由とする辞退が増えた(300名以下、マスコミ・コンサル)

中には、「堂々と内定辞退をする学生が多くなった(申し訳なさをあまり感じない)」(300名以下、サービス)や、「ここ数年は、電話ではなくメールで一方的な辞退が一般的となっている」(300名以下、運輸・不動産)、「明確な理由がない、ふわっとした辞退が増えた。例えば、直観でとか」(300名以下、情報・通信)といったコメントもありました。共感できるコメントはありましたでしょうか。

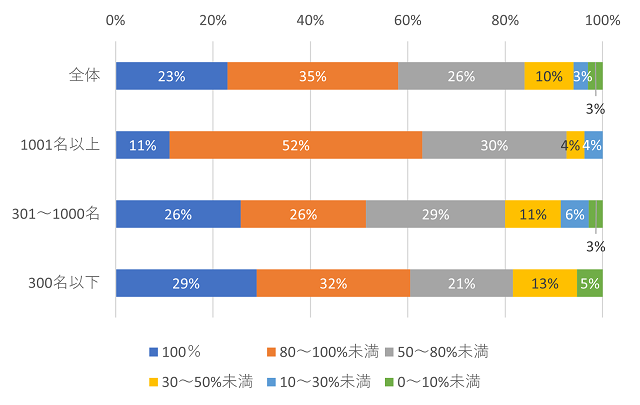

採用活動を開始する前には、大学や専攻、語学力、志向・性格タイプなどでターゲット層を設定することが多いと思います。現在の内定者において、当初設定したターゲット層に該当する割合がどの程度であるかを確認したところ、全体では「80~100%未満」が35%で最も多く、次いで「50~80%未満」(26%)、内定者全員がターゲット層の「100%」(23%)と続きます[図表5]。「100%」と「80~100%未満」を合わせたターゲット率「8割以上」の企業が58%と6割近くになります。

従業員規模別では、「100%」の割合は大企業11%に対して、中堅企業26%、中小企業29%と、意外にも従業員規模が小さい企業のほうが高い割合となっています。ただ、大企業は内定者数が多いこともあり、「80~100%未満」までを加えてみると、大企業63%、中堅企業52%、中小企業61%と他の従業員規模よりも高い割合となります。また、「30~50%未満」~「0~10%未満」を合計した「50%未満」で比べてみると、中堅企業20%、中小企業18%と2割程度となっているのに対して、大企業では8%と1割以下にとどまるなど、ターゲット層を確実に採用できているかという点においては、やはり大企業が他の従業員規模をしのぐ結果となっています。

[図表5]内定者に占める当初設定したターゲット層の割合

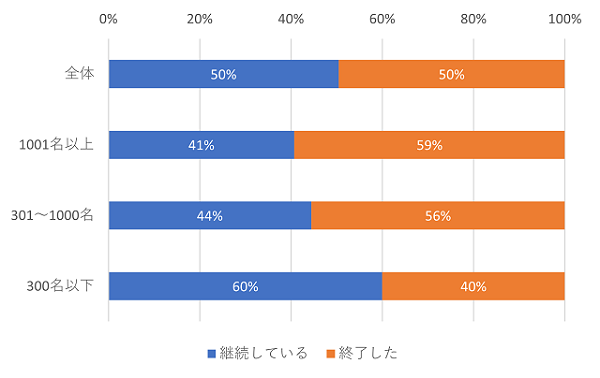

2025年卒採用継続率は5割

採用活動を継続している企業の割合はどうなっているのでしょうか。2024年12月初旬現在の2025年卒採用の活動継続状況をまとめた結果が[図表6]です。全体では「継続している」と「終了した」企業の割合がちょうど半々になりました。従業員規模別では、「継続している」の割合は大企業41%、中堅企業44%と4割台なのに対して、中小企業だけは60%となっています。[図表1]の内定者充足率「9割以上」(「100%以上」と「90~100%未満」の合計)の割合は、大企業では70%を占めていたものの、中堅企業は36%、中小企業は32%にとどまっていました。大企業の41%、中小企業の60%が「継続している」のは理解できるものの、充足率で中小企業とそれほど差がなかった中堅企業における継続率が44%にとどまるのは意外な結果と言えるでしょう。キャリア採用に舵を切ったのか、次の2026年卒採用に軸足を移したのか気になるところですが、採用計画達成が必達目標とは捉えられていない企業の方針が垣間見えます。

[図表6]2025年卒採用の活動継続状況

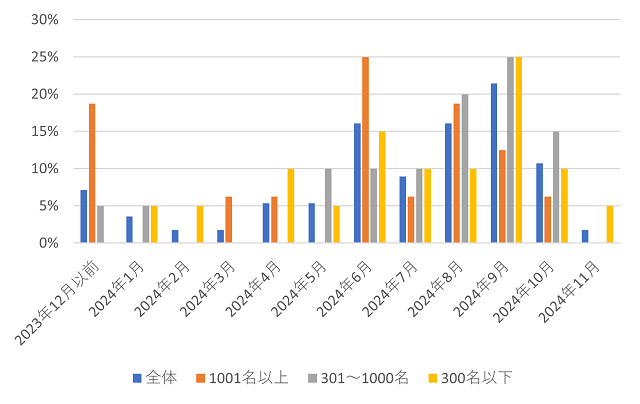

次に、2025年卒採用の活動を「終了した」と回答した企業を対象に、終了時期を確認した結果が[図表7]です。全体で最も多かったのは「2024年9月」21%で、次いで「2024年6月」と「2024年8月」がともに16%、「2024年10月」が11%で続きます。「2023年12月以前」に既に終了している企業が7%あるほか、「2024年3月」までで14%が終了しています。そして、「2024年6月」までで41%、内定式が解禁される10月1日を前に「2024年9月」までに終了した企業が88%と大きく伸びます。内定式が一つの区切りとなっている様子がうかがえます。

従業員規模別に見ると、大企業では「2023年12月以前」が19%と2割近くもあることに驚かせられます。内定を出し始めるのではなく、「2023年12月以前」に採用活動自体を終了しているわけですから、かなり早くから選考し、内定を出し始めていることになります。「2024年6月」までには56%と半数以上の企業が終了し、「2024年9月」までには94%とほとんどの企業が終了していたことになります。

中堅企業と中小企業の傾向は極めて似ており、「2024年3月」までに10%、「2024年6月」時点では中堅企業30%、中小企業40%と差が開くものの、「2024年9月」では再びともに85%で並ぶことになります。2025年卒採用でも、従来と同じく大企業が先行し、中堅・中小企業が追いかける構図は変わっていません。

[図表7]2025年卒の採用活動終了時期

内定者フォローは接触頻度をアップ

[図表6]で見たように、まだ採用活動を継続している企業が全体で5割、大企業ですら4割もある中では、内定式を無事に越えることができたと言ってもまだ油断はできません。内定先企業へ就職することについて、何らかの不安が残っている限り、別の企業からの誘いや内定を受け入れ、これから内定辞退が発生することも十分に考えられます。現に、私の知人の子どもも、12月に新たな内定を受け、10月の内定式に出席した企業の内定を辞退したと聞きました。

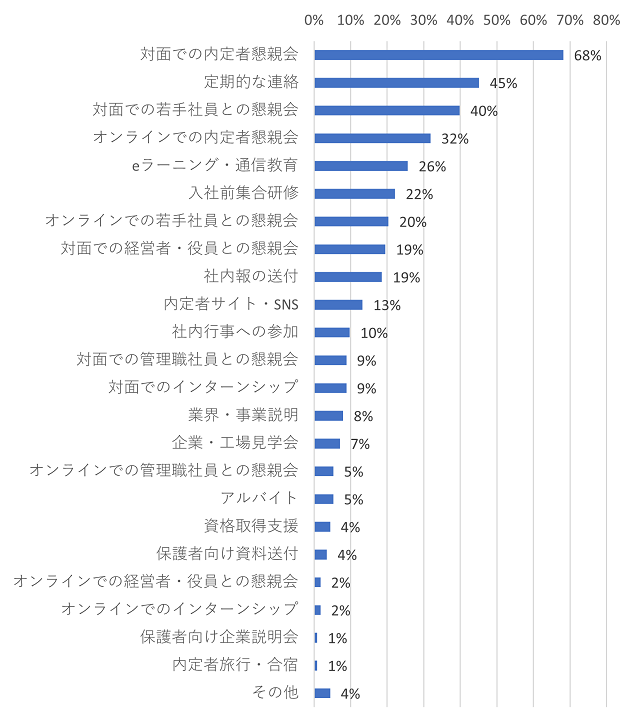

では、企業はどんな内定者フォローを考えているのでしょうか。既に実施した、あるいはこれから実施を予定している内定者フォローの内容について確認しました。最も多かったのは「対面での内定者懇親会」(68%)、次いで、「定期的な連絡」(45%)、「対面での若手社員との懇親会」(40%)などが実施されるようです[図表8]。また、「eラーニング・通信教育」(26%)、「入社前集合研修」(22%)など、成長意欲の高い近年の学生に向けて早くも研修を実施する企業も2割を超えています。遠方の学生や、多忙な理系学生に配慮して、「オンラインでの内定者懇親会」(32%)や「オンラインでの若手社員との懇親会」(20%)など、対面型だけでなくオンラインを活用する例も少なくありません。

内定辞退理由のフリーコメントで紹介したように、就職先の最終決定においては、両親をはじめとした家族の意見の影響は決して小さくありません。「オヤカク」は、選考段階だけでなく、内定後においても軽んじてはいけない時代にはなっていますが、「保護者向け資料送付」は4%、「保護者向け企業説明会」に至ってはわずか1%など、実際にはそれほどの対策は実施されていないようです。

[図表8]2025年卒採用で実施する内定者フォロー(複数回答)

内定者フォローについて寄せられたフリーコメントを抜粋して紹介します。懇親会、面談、社内イベント、アルバイトなど、内定者との接触頻度を増やした企業が多いようです。

・施策は前年同様ですが、接触頻度は増やしました(301~1000名、運輸・不動産)

・社員との面談をWEBから対面へ変更(1001名以上、メーカー)

・まめに連絡を取り合っています(300名以下、メーカー)

・個別面談を定期的に実施(301~1000名、メーカー)

・2か月に1回対面でのミーティングを行うようにしている(300名以下、運輸・不動産)

・入社までの接点を増やした(301~1000名、商社・流通)

・選考段階、内定段階で人事との1on1を実施した(1001名以上、情報・通信)

・社員事業部対抗&内定者も入っての「ボッチャ大会」をやったところ、意外に盛り上がりました(301~1000名、商社・流通)

・実際にアルバイトとして勤務できる仕組みを取り入れた(301~1000名、サービス)

・以前は内定式を兼ねた役員との食事会を実施していたが、格式高い雰囲気が当社の実際の雰囲気とは合っていなかったため、今年度は若手社員など年齢が近い社員との食事会に変更した(300名以下、情報・通信)

・若手交流会、懇親会の数を増やす(301~1000名、情報・通信)

・オンラインでのグループワーク(301~1000名、メーカー)

・内定者向けに専用のポータルサイトを開設し、会社の最新情報や業務に関する資料、FAQなどを提供しています。また、ポータルサイトを通じて内定者同士のコミュニケーションも促進しています(300名以下、メーカー)

・社内のイベント見学(1001名以上、情報・通信)

中堅企業は「大学対策」と「ダイレクトリクルーティング」に苦労

2025年卒採用で苦労したことを複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「ターゲット層の応募者を集める」55%、次いで「応募者の数を集める」52%で、この2項目だけが半数を超え、3位以下の項目と大きく開きがあります[図表9]。ほかには、「内定者フォロー(内定辞退抑制)」(26%)、「応募者フォロー(選考辞退抑制)」(20%)といった、辞退抑制を挙げる割合が比較的多くなっています。

従業員規模別で見ると、大企業では「ターゲット層の応募者を集める」が70%と圧倒的に多く、単に「応募者の数を集める」は22%にとどまるなど、他の従業員規模とは異なる結果となっています。数を集めるだけなら苦労はしないが、自社の求めるターゲット層の数を集めることには苦労しているということのようです。こちらと全く逆の結果となっているのが中堅企業で、「応募者の数を集める」が72%と突出しており、「ターゲット層の応募者を集める」は44%となっています。ターゲット層にこだわる前に、まずは数を集めたいという様子がうかがえます。一方、中小企業は「ターゲット層の応募者を集める」と「応募者の数を集める」はともに54%で並んでおり、大企業と中堅企業の中間となっています。中小企業よりも、中堅企業のほうが「応募者の数を集める」ことを課題と認識している割合が多いことは、興味深いところです。

そのほか、従業員規模別の特徴を見てみると、大企業では「理系採用の強化」(26%)が他の2倍以上の割合となっています。中堅企業では「大学との関係強化」(31%)と「ダイレクトリクルーティングの実施」(25%)が、他の従業員規模の2倍以上になっています。従業員規模による課題の違いがうかがえます。

[図表9]2025年卒採用で苦労したこと(複数回答)

| 全体 | 1001名以上 | 301~1000名 | 300名以下 | |

| ターゲット層の応募者を集める | 55% | 70% | 44% | 54% |

| 応募者の数を集める | 52% | 22% | 72% | 54% |

| 内定者フォロー(内定辞退抑制) | 26% | 30% | 33% | 18% |

| インターンシップの活用 | 20% | 19% | 39% | 8% |

| 応募者フォロー(選考辞退抑制) | 20% | 26% | 25% | 14% |

| 大学との関係強化 | 19% | 11% | 31% | 14% |

| 採用ホームページのブラッシュアップ | 15% | 19% | 17% | 12% |

| ダイレクトリクルーティングの実施 | 13% | 11% | 25% | 6% |

| 採用スケジュールの遅延対策 | 12% | 11% | 19% | 8% |

| 理系採用の強化 | 12% | 26% | 6% | 10% |

| オンライン説明会の開催 | 8% | 19% | 3% | 6% |

| 応募者過多による選考負荷の増加 | 7% | 19% | 6% | 2% |

| 面接官のスキル向上 | 7% | 7% | 6% | 8% |

| オンライン面接の実施 | 6% | 7% | 8% | 4% |

| 特にない | 5% | 7% | 3% | 6% |

「入社前」に配属先伝達が約6割

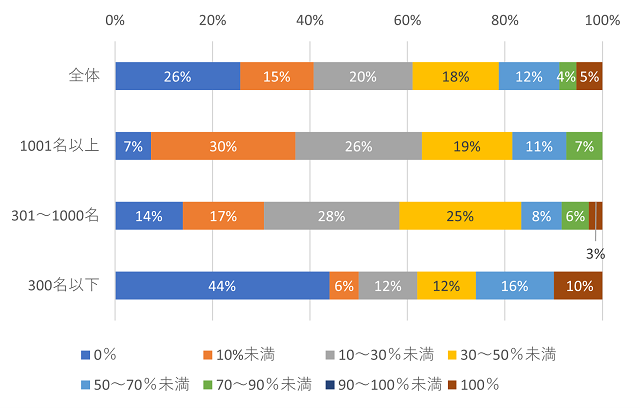

内定辞退と合わせて、入社後の早期退職にも影響を与えているのが「配属ガチャ」、つまり自分の希望と異なる部署や勤務地への配属です。この配属ガチャによる内定辞退や早期退職を低減するために、本人に配属先を伝えるタイミングを早める動きがあります。配属先を伝える時期について確認したところ、全体では、昭和世代では一般的だった「新入社員研修終了時」は19%(前回調査24%)にとどまり、「選考途上」が29%(同25%)で最多となりました[図表10]。

従業員規模別でも、「選考途上」は前回調査でわずか7%だった大企業で一気に30%に増え、「新入社員研修期間中」(26%)、「新入社員研修終了時」(22%)を抑えてトップになっています。「選考途上」は、中堅企業が19%、中小企業では36%に達し、いずれも最も高い割合となっています。中堅企業では、「年明けから入社式までの間」と「新入社員研修終了時」がともに17%で次に多くなっており、「内々定から内定式(または10月1日)までの間」と「新入社員研修期間中」もともに14%となるなど、あまり差がない値で分散しています。一方、中小企業では「新入社員研修終了時」(20%)、「年明けから入社式までの間」(16%)が多くなっています。

配属先を伝える時期を「入社式」を起点に、「入社前」(「選考途上」~「年明けから入社式までの間」の合計)と「入社後」(「入社式当日」~「新入社員研修終了時」)で比較してみると、「入社前」が全体では58%と半数を超え、大企業は44%と4割台にとどまる一方、中堅企業は61%、中小企業は64%とどちらも6割を超えます。ジョブ型採用や職種別採用は、大企業において導入される例が増えていますので、今後大企業でも「入社前」に伝える割合が多数派になってくるものと思われます。

[図表10]2025年卒採用の配属先を伝える時期

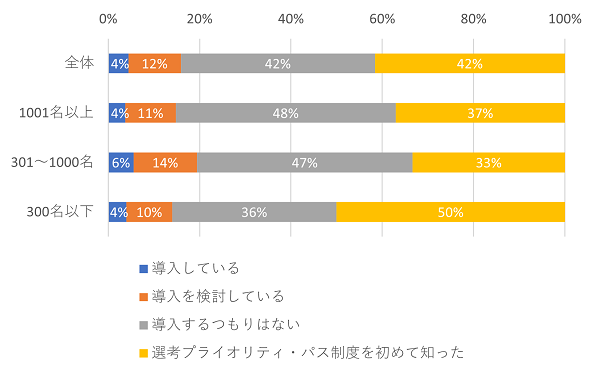

最後に、「選考プライオリティ・パス制度」(選考ファスト・パス制度)の導入状況について紹介します。選考プライオリティ・パス制度とは、2024年7月の本欄でも取り上げましたが、新卒採用時に自社の内定を辞退した学生に対して、数年後に転職応募があった場合、特定の期間内であれば(1次面接から始まる通常の選考ステップを省略して)いきなり最終面接からスタートできる特典を付与するものです。今回の調査結果では、「導入している」企業は全体でまだ4%でしたが、「導入を検討している」企業も12%あります。「導入するつもりはない」は42%と4割を超えますが、「選考プライオリティ・パス制度を初めて知った」企業も同じく42%ありました[図表11]。

従業員規模別で見ると、導入が最も進んでいるのは中堅企業で、「導入している」6%、「導入を検討している」14%は、どちらも大企業(「導入している」4%、「導入を検討している」11%)や中小企業(「導入している」4%、「導入を検討している」10%)を上回る数字となっています。「選考プライオリティ・パス制度を初めて知った」割合が最も高かったのは中小企業で、ちょうど半数の50%に上りました。今後導入する企業が増える余地は大いにありそうです。

[図表11]選考プライオリティ・パス制度の導入状況

次回は、「2025年&2026年新卒採用動向調査」の結果の中から、2026年卒採用に関する結果を紹介します。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |